近日,记者从衡水市第五人民医院获悉,一项3D打印导板辅助微创治疗脑出血的技术在该院取得显著成效,已成功救治百余例患者,为脑出血患者带来了新的希望。

56岁的王先生便是这项技术的受益者之一。今年3月上旬,王先生突发脑出血被紧急送往衡水市第五人民医院。入院时,他左侧基底节区出血达30毫升,瞳孔散大,情况危急。传统开颅手术风险高,而常规穿刺全凭医生经验,误差常常在5毫米以上。“就好比蒙着眼睛穿针,很难精准。”神经外科医生刘光英形象地比喻道。

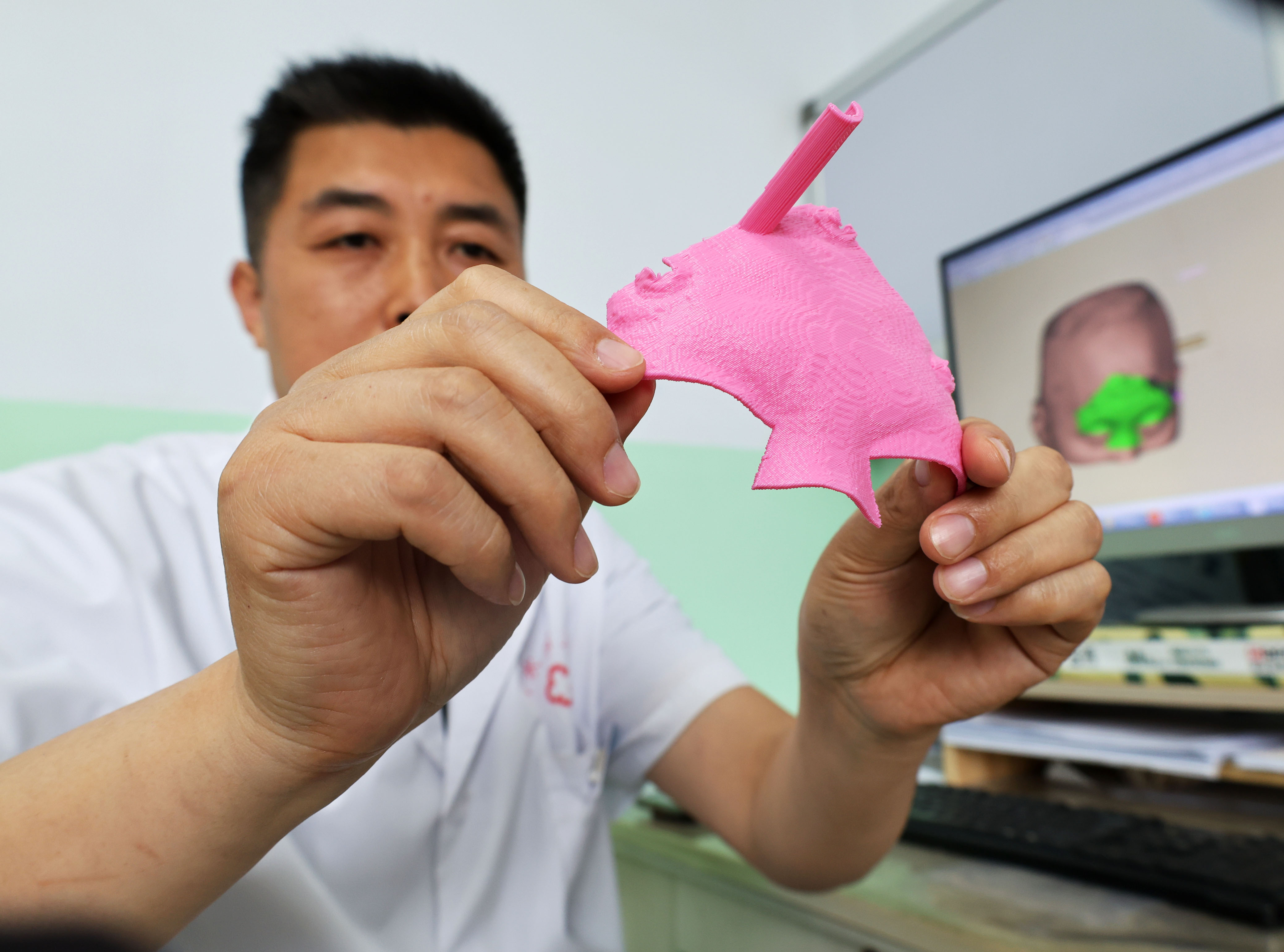

关键时刻,3D打印导板技术发挥了关键作用。医生通过CT扫描,在电脑上构建出王先生大脑的精确模型,清晰地呈现出血肿和周围血管的状况。经过20多次虚拟穿刺预演,确定了最佳方案:从眉骨上方2厘米处切入,巧妙避开运动神经束。随后,3D打印机制作出专属导板,其弧度与王先生的额骨完美贴合,穿刺孔角度精确到1°。

手术当天,导板准确贴合颅骨定位,细导管在其引导下精准插入血肿中心,仅用30分钟就完成了引流。术后CT显示,血肿清除率从传统手术的60%大幅提升至80%。王先生术后恢复良好,3天后便清醒过来,18天就康复出院。如今,他已能自己走路,头部2厘米长的手术切口也早已结痂脱落。

脑出血,尤其是高血压性脑出血,是神经外科常见的急危重症,每年在全球范围内威胁着数百万人的生命。传统治疗手段存在诸多难题:开颅手术创伤大,术后感染、脑水肿等并发症发生率高,高龄患者和有基础病的患者风险更大;传统穿刺手术依赖医生经验,穿刺误差大,置管成功率仅70%,很多患者因反复穿刺错过最佳抢救时机,甚至留下后遗症。

3D打印导板辅助技术的出现,彻底改变了这一局面。该技术通过CT扫描构建大脑3D模型,将血肿及周围血管神经的分布精准到毫米级;医生在电脑上模拟手术,规划出最佳穿刺路径;3D打印机制作出专属导板,精准贴合颅骨定位穿刺点和角度;最后在局部麻醉下,借助导板引导细导管精准插入血肿中心,30分钟内即可完成引流,切口仅2—3厘米。这套个性化方案让脑出血手术从“经验盲穿”迈向了“毫米级精准”。

自2020年衡水市第五人民医院开展首例3D打印导板辅助脑出血微创手术以来,已积累了丰富的临床经验,手术案例涵盖基底节出血、丘脑出血等常见类型。不仅如此,临床数据显示,该技术将置管成功率从70%提高到98%,血肿清除率从60%提升至95%,穿刺角度误差小于1°,深度误差小于2毫米。

这项技术的优势不仅体现在精准度上,还体现在创伤小、恢复快、费用低等方面。手术无需全身麻醉开颅,局部麻醉即可完成,创伤比传统手术减少80%;术后带管时间从7天缩短至3-4天,平均住院天数从20天降至10天左右,治疗费用降低30%—50%。

69岁的杨先生突发言语不清伴左侧肢体活动障碍,1小时后入院。通过3D打印导板技术精准引流,术后2周他就能独立行走,出院时肌力恢复至3级。众多患者的成功救治案例,充分证明了这项技术的有效性和可靠性。

衡水市第五人民医院近年来紧扣“内科外科化、外科微创化、微创精准化”的学科发展脉络持续深耕。其神经外科团队以创新为引擎,不断探索3D打印导板技术在脑出血治疗中的临床应用,成功将该技术转化为守护生命的关键力量。这项技术不仅为急危重症患者带来了生命曙光,更推动优质医疗技术向基层延伸,让更多百姓在家门口就能享受到精准高效的诊疗服务。

见习记者 王亚楠 赵天韧

广告

广告

广告

广告

广告

广告