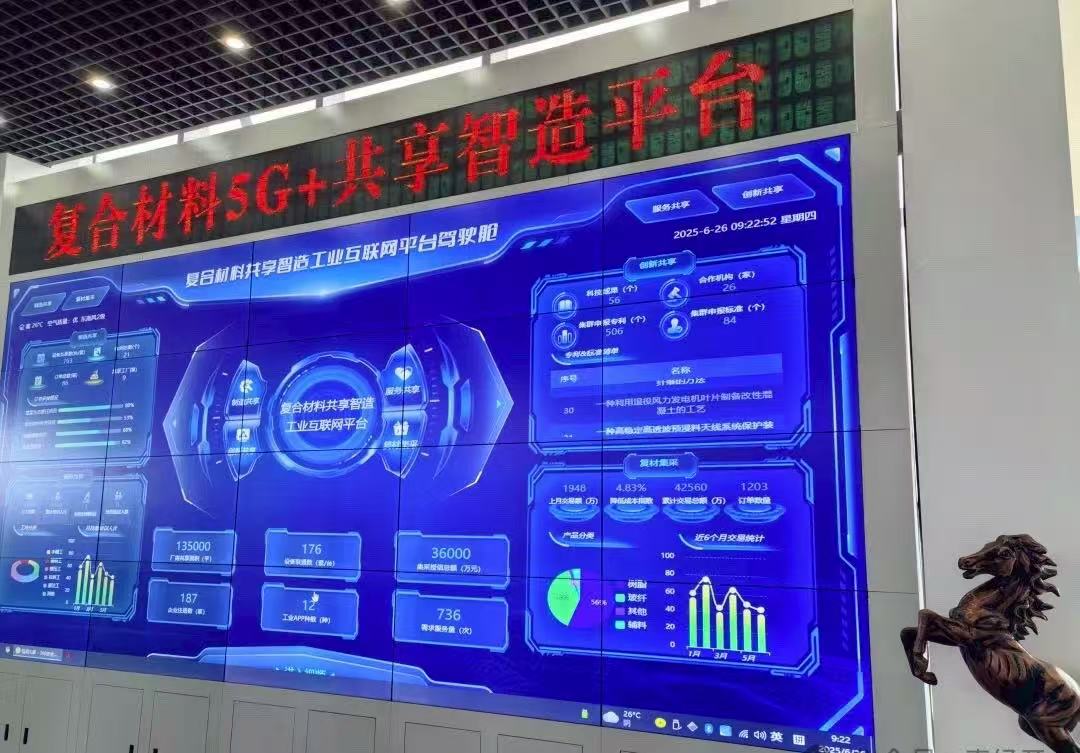

通过“云租赁”生产设备和车间,中小企业的生产能力大大提升;通过组团式拼单采购,单家企业的原材料采购成本降低约6%……近年来,衡水市枣强县依托省复合材料产业技术研究院,围绕复合材料产业生产制造的各个环节,运用共享经济理念,创新打造“复合材料共享智造工业互联网平台”,通过集采共享、制造共享、创新共享、服务共享,实现制造资源有效整合、优化配置和柔性匹配,助力县域特色产业集群高质量发展。

搭建集采共享平台,畅通供应链。该县实行“集采+金融+仓储+物流”的模式,通过与重庆国际复合材料股份有限公司、四川玻纤集团股份有限公司、华东理工大学华昌聚合物有限公司等9家供应商、经销商深度合作,2024年完成集采3.2亿元,采购成本平均降低6%,线上拼单采购模式已试运行3次。同时,与建行e链金融系统合作,为企业提供总计3.6亿元的授信额度,为供应链平台授信5000万元作为资金池,由集采平台先行垫付采购费用,最大限度降低企业资金压力,目前上线用户187家。此外,他们整合物流资源,建设独立仓储物流中心,为入驻企业提供统一的仓储和配送服务,实现集采原材料集中仓储,并根据企业需要进行物流配送,降低仓储物流经营成本,提高物流效率。

搭建制造共享平台,做强生产链。该县通过汇聚生产链条要素资源,为企业提供设备共享、车间共享、订单共享、工序外协等服务。与武汉九维复合材料有限公司合作,整合50条缠绕生产线,生产复合材料缠绕电力、通讯塔杆;与山东博克塞斯新材料有限公司、深圳固高科技股份有限公司、内蒙古淖尔能源开发有限公司合作,整合48条模压生产线,生产复材电池盒、复合材料周转箱、复材玄武岩光伏支架等;与中国机械研究院宁波智能机床研究院有限公司合作,整合100条模塑生产线,生产格栅格网;与上海康达新材料(集团)股份有限公司合作,整合100条拉挤生产线,生产光伏支架、风电叶片主梁。目前,生产线、生产设备正在进一步整合,整合完毕后,车间共享面积将达13.2万平方米,共享设备总数达480余台套。

搭建创新共享平台,优化协同链。该县积极推动复材行业与清华大学、武汉理工大学等科研院所、高等院校开展深入产学研合作,瞄准发展低空经济、深海经济、核工业等方向,依托河北省复合材料产业技术研究院的人才优势、团队优势,拓展研发玄武岩纤维、碳纤维等新产品、新技术,同时为小微企业提供工业设计、高端技术、成果转化、校企合作等服务。目前,已收录专利技术成果56项、应用标准140项,解决企业技术问题60余项。

搭建服务共享平台,提升价值链。该县借助“枣复材”产业品牌、“枣强复材师”省级劳务品牌,整合河北省复合材料产业技术研究院、博士后科研工作站等科研资源,形成1.7万人的“人才池”,为入驻企业提供技术支持。目前,通过专家在线指导、直播授课等形式,累计为入驻企业开展技术培训3682人次,向入驻企业开放实验室11个,开放核心专利技术文档库53项,涵盖材料研发、工艺优化等关键领域。同时,打造总投资3000万元的国家级多基复合材料检测中心项目,购置扫描电镜、纳米压痕仪等186套高精度检测仪器设备,为复材企业提供20类检测服务,全方位提升高端复材制品的设计能力和产品质量稳定性。

记者感言:

如今,走进枣强的复材企业,过去“小而全”、设备闲置的景象正悄然改变。取而代之的,是不同企业的订单在同一条智能化生产线上高效流转,是科研院所的专利成果在共享平台上精准对接小微企业,是庞大的集采需求通过智能拼单获得最优价格,是轻点鼠标就能调用的共享检测服务。

枣强的探索,跳出了企业单兵作战的传统窠臼,也超越了简单的设备共享初级阶段,其核心是运用智能化手段,将分散在产业链条上的制造资源进行深度整合、智能匹配和柔性协同,构建起一个高度互联互通、按需供给的产业协同智造生态。

在拼土地、拼政策红利边际效应递减的今天,枣强“共享制造”新模式启示我们:县域经济的竞争力,正越来越依赖于产业组织模式的创新和要素配置效率的提升。“共享智造”所代表的协同化、智能化、柔性化生产方式,或许是县域特色产业集群突破瓶颈、实现高质量发展的关键密钥。

广告

广告

广告

广告

广告

广告