近年来,面对乡村人口基数大、居民增收任务重的市情,衡水市将推广以工代赈作为稳就业、促增收、激发内生动力的关键举措,实现了从“点上突破”到“全面开花”的跨越式发展。截至6月底,累计推广项目67个,数量全省第一;直接带动3928名本地群众就近就业增收,发放劳务报酬3307万元。尤为突出的是,2025年成功为35个项目争取中央以工代赈资金1.43亿元,资金额与项目数分别占全省总量的16.1%和14.6%,均高居全省榜首。

创新机制破壁垒,精准施策强基础。我市创新构建“农推”(农业农村基础设施建设领域)市级联席会议制度和“重推”(政府投资重点工程项目领域)市级工作协调机制“双轮驱动”协调机制,强力打破部门壁垒,形成协同联动格局。项目谋划坚持就业需求导向,精准摸排困难群体分布、规模、就业意愿、技能水平,建立详细台账。项目审查严把“赈济”实效关,显著提升项目成熟度与申报成功率。

优化流程提效能,阳光操作保实效。项目实施中,我市积极为基层减负提速,对符合规定的项目简化招标程序,鼓励乡镇直接组织群众或通过村集体劳务公司实施,减少中间环节。成立市级监管专班,对工程进度、质量安全和劳务报酬发放等进行全流程动态监管。所有项目均通过村务公开栏等方式公示相关信息,并在项目点设立永久公示牌,确保“阳光操作”,让群众看得见、摸得着实惠。

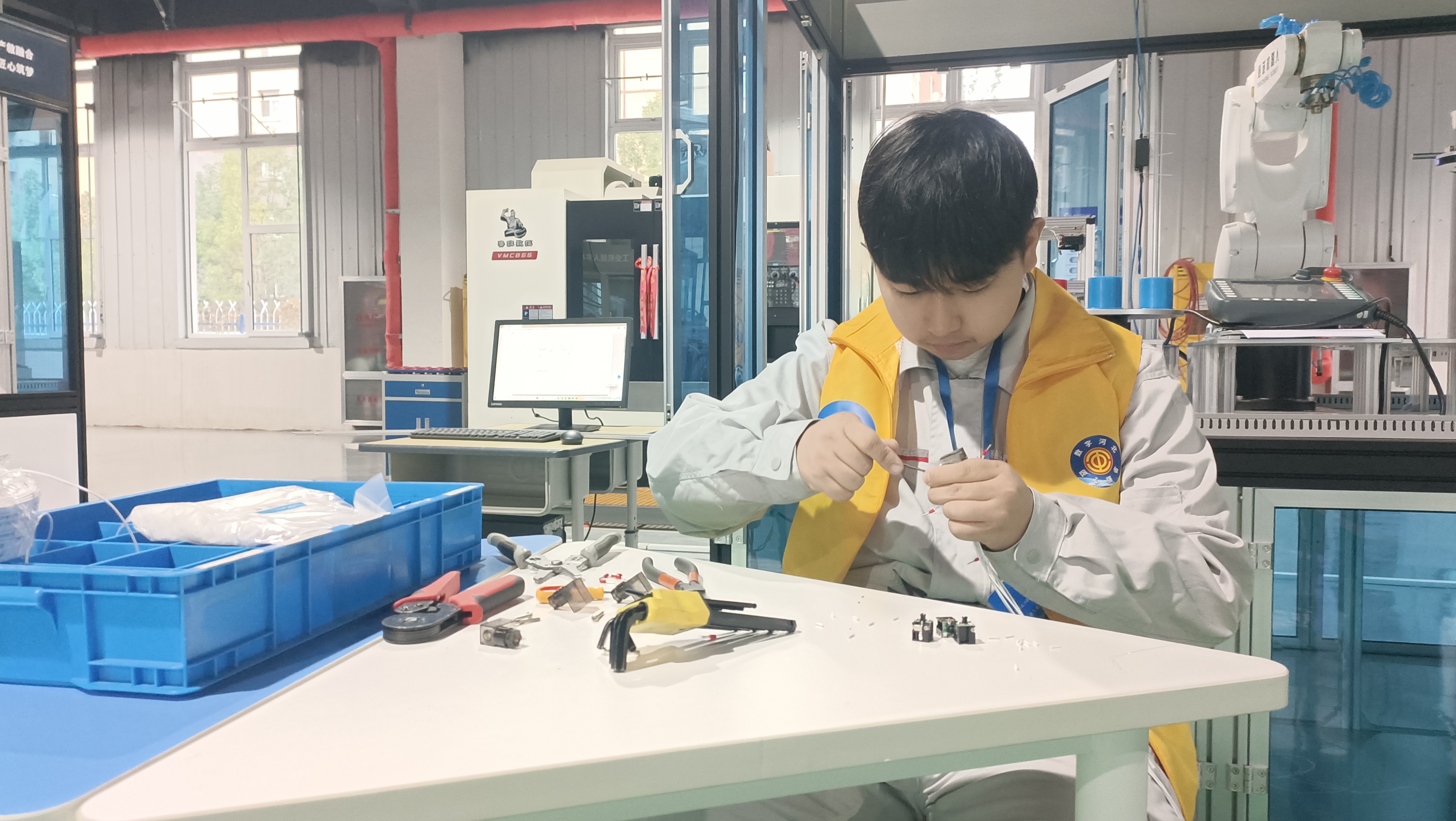

拓展内涵增效益,创新模式利长远。统筹利用各类符合条件的培训资金和资源,联合施工单位,充分利用项目施工场地、机械设备等,采取“培训+上岗”模式,对参与务工群众进行针对性劳动技能培训和安全培训,提升其就业能力。结合项目建成后的管护需求,开发设置公益性岗位,优先吸纳参与建设的困难群众,延长就业链条。

广告

广告

广告

广告

广告

广告