坚决打好蓝天保卫战

唐山大气质量持续改善

记者 唐建勋

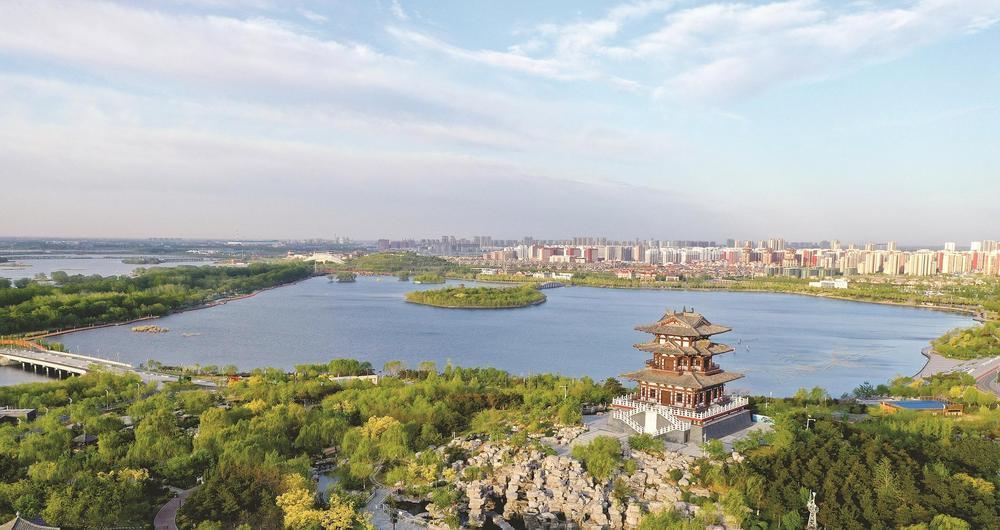

晨曦初现,南湖景区的步道上,跑步锻炼的身影渐渐增多。习惯来此晨跑的市民,每天都会格外关注空气质量:“咱们唐山的空气质量是越来越好,身边跑步的人也越来越多了!”

蓝天白云下的南湖公园格外美丽。记者 闫军 摄

上午,在路北区幸福花园社区的广场上,伴着节奏明快的乐曲,老人们翩翩起舞。“天蓝了,空气更加清新了,这样的环境让人心情都好起来了!”

说起如今的空气质量,市民们争相表达着自己的感受:唐山的好天儿越来越多,蓝天白云已成为常态。

习近平总书记指出,环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福。我市全面深入贯彻落实习近平生态文明思想,以壮士断腕的决心,标本兼治、综合施策、系统施治,坚决打好蓝天保卫战,空气质量连创佳绩。

2024年,我市空气质量创造有监测数据以来四个“历史之最”,即综合指数最低(4.242)、优良天数最多(277天)、重污染天数最少(2天)、168个重点城市排位最好(倒44),实现连续3年稳定退出全国后25位。

今年,截至目前,我市空气质量综合指数4.095,同比改善11.48%,在全国168个城市排名倒100,同比提升40个位次,优良天数114天,同比增加14天。

我市的大气污染防治工作经验纳入中组部第六批全国干部学习培训教材,运输结构调整助力空气质量改善案例纳入2024年度习近平生态文明思想实践案例库。

破茧成蝶:三大变革重塑“唐山气质”

加快绿色产业体系建设。强力推进钢铁等传统产业绿色转型,持续优化产业布局,完成100吨以下转炉整合升级,长流程钢铁企业数量减少至22家。深入开展重点行业环保绩效创A,争取奖补资金1.64亿元,全市钢铁企业累计投资900多亿元,完成2500余项超低排放改造项目,全市A级企业达到94家,其中钢铁企业26家,位居全国首位。

加快推进绿色能源体系建设。落实国家“双碳”战略,大力调整能源结构,推进能源清洁低碳转型。2024年全社会煤炭消费量较2020年累计削减700万吨,消纳张、承地区绿电238.8亿千瓦时,占全社会用电量的24.9%。

加快绿色交通体系建设。坚持海铁联运为重点、新能源车辆优先的原则,协同攻坚运输结构清洁化、低碳化,着力打造“绿色运输”城市名片。积极推进新能源重卡更新替代、公转铁等运输方式。目前,我市建成开通12条铁路专用线,非临港钢铁企业实现铁路接入全覆盖,大宗物料集疏港清洁运输比例提升至85%;推动新能源重卡替代,累计更换1.5万辆,数量居全国地级市首位。

智慧护航:科技让监管“无处不在又润物无声”

我市积极构建生态环境智慧管控体系,整合自动监测、用电用能、视频监控等14类系统,搭建起覆盖2万多家企业的数字化平台。该平台如同城市环境治理的“数字大脑”,配备4大功能模块与19项AI功能,实现对企业生产、污染治理、排放全流程的实时动态监管,实现“数据跑路”代替“人工跑腿”。

依托2100多台在线设施、4.9万个监控点位、2200套分布式控制系统(DCS),平台通过梳理1.3万组工况参数,形成160项升级功能需求,精准推送环境违法隐患线索。2024年,通过平台线索发现环境问题占比高达76%,科技赋能执法检查率达74%。

同时,平台通过行业“画像”,为企业量身推送环境管理建议,问题数量同比骤降60%。设计40多种联动任务表单,彻底打破了“监管、执法、监测”的衔接壁垒。

温情执法:努力实现经济效益、环境效益、社会效益多赢

唐山在生态治理中融入温情理念,推出一系列惠企举措。今年1月初,市生态环境局推出《唐山市生态环境系统转作风强服务优环境促发展八条措施》,聚力为企业办实事解难题。面对重污染天气应急响应期间企业经营困境,协调多方资源开通运输绿色通道,每年为企业减少约200万元经济损失。在中央大气资金申报工作中,组建专业团队,为企业讲解中央大气资金申报政策,“一对一”指导企业修改申报材料,今年,推动15个工业污染治理类项目通过部、省初审,申请资金6.18亿元。

扬尘治理领域,唐山推行网格化精细管理,着力提高“九尘共治”标准。2024年交办并督导整改扬尘问题5433个,PM10浓度由74微克/立方米降低至68微克/立方米,降幅8.11%。

市生态环境综合执法支队相关负责人介绍,我市在提高执法效能上作出了有益的探索,形成了一些行之有效的措施。比如,首创现场监督检查“四联单”制度,积极推进“非现场”执法改革,全力构建智慧环保体系。“我们实施柔性执法、温情执法,坚持‘日常不扰、无据不查、轻微不罚’,努力提升企业的主体责任意识。”

来源:环渤海新闻网

编辑:贾扬阳

来源:环渤海新闻网原标题:坚决打好蓝天保卫战 唐山大气质量持续改善

广告

广告

广告

广告

广告

广告