初秋的清晨,薄雾如纱,轻轻笼罩着冀南平原。微风拂过青纱帐,层层绿浪翻涌,仿佛低语着大地深处埋藏的往事。沿着乡间平整的水泥路,驱车驶入枣强县王常乡李林村。

村口,一座灰瓦白墙的院落静静伫立在绿树掩映之中——李林烈士纪念馆。门前两棵松柏苍翠挺拔,像忠诚的卫士,守护着一段永不褪色的记忆。

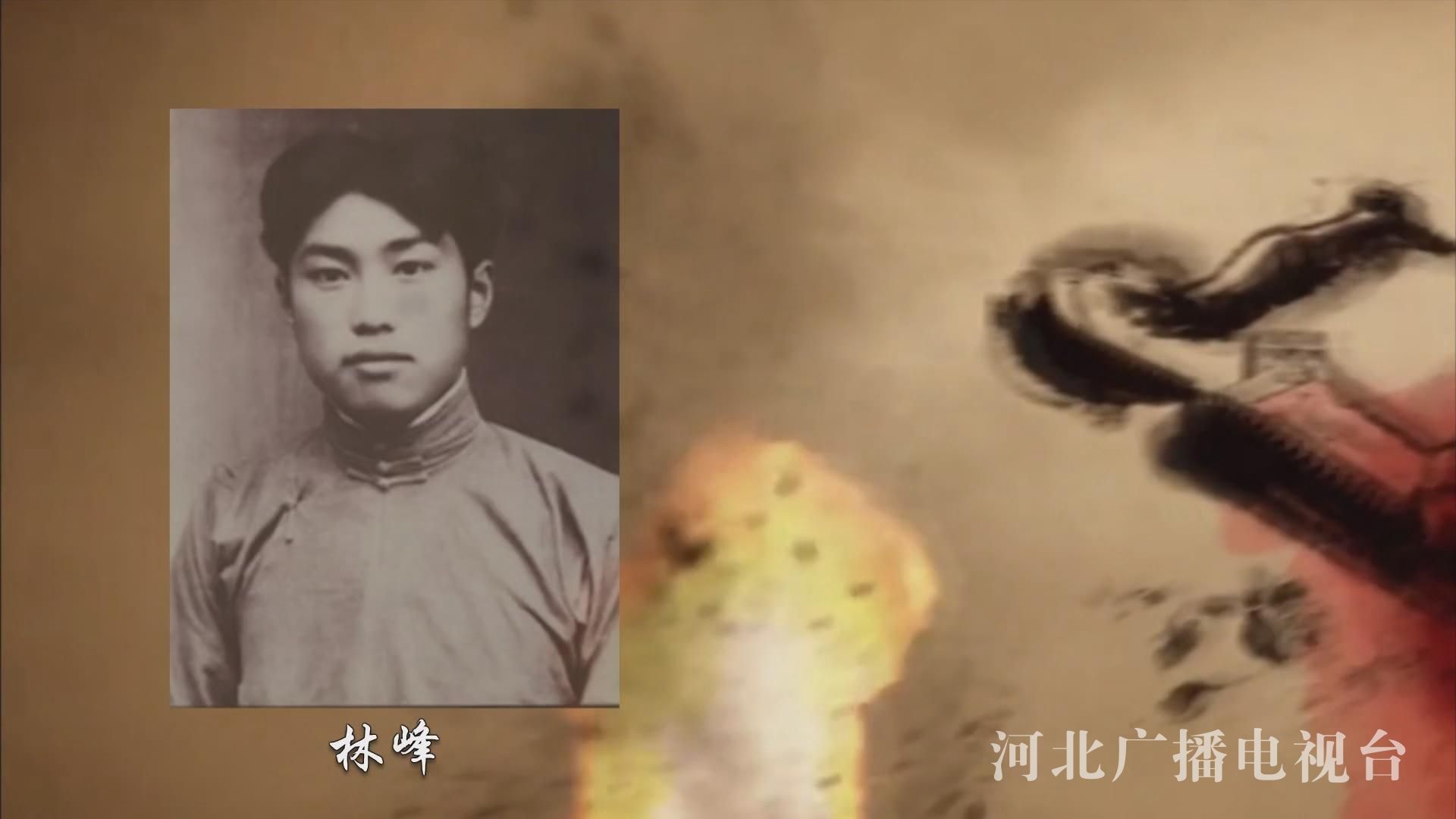

李林,原名李朝法,1914年出生于邢台市威县北马村一户地主家庭。他自幼聪慧好学,目睹山河破碎,毅然抛弃优渥生活,投笔从戎,投身革命洪流,参加冀南农民暴动,组建工农武装。

1930年,李林加入中国共产党,历任广(宗)威(县)中心县委书记、冀南独立支队政委、冀南军区新编九旅第二十五团团长兼政委等职。在“百团大战”中,他率部重创日伪军,更在衡水苏正村附近创造了平原游击战缴获敌军重炮的先例,威名远扬。

1940年10月,李林率部驻扎于枣北县李秦村(今李林村),部队突遭日军围攻,李林临危不惧,率部奋起迎击。战斗激烈,短兵相接。李林身先士卒,击毙多名日寇。在战斗结束打扫战场时,一名藏在田地山药蔓下的日本伤兵从背后偷袭,刺刀刺入李林胸部。李林当场壮烈牺牲,年仅26岁。

为永久铭记英雄,1941年,枣北县政府将李秦村更名为“李林村”。1953年,李林烈士遗体被迁移到邯郸市晋冀鲁豫烈士陵园。

村中87岁的村民赵文才,从小听着李林团长的故事长大。他坐在自家门前的石墩上,眯着眼望向村外那片田野:“那时候枪炮声震天响。听说李团长打仗特别厉害,可惜……”老人声音沙哑,眼眶微红,枯瘦的手指向远方,“就那儿,他倒下的地方。那天风特别大……”

推开纪念馆厚重的大门,一股沉静肃穆的气息扑面而来。馆内陈列着泛黄的照片、简陋的武器模型和翔实的文字。展板上,记录着他智取威县、建立根据地的传奇,以及创造平原缴炮先河的辉煌战绩。然而,英雄的生命却在胜利的曙光中戛然而止。

“纪念馆分五部分,系统介绍了李林团长的生平。”讲解员武洁琳指着展板,声音低沉有力,“他为民族解放流尽最后一滴血,牺牲时才26岁。讲述他的事迹,铭记他的精神,是我们的责任。”纪念馆自2020年落成以来,已成为重要的红色教育基地。每逢清明,党员干部、学生、退役军人等纷纷前来,肃立默哀,聆听英雄事迹,感悟革命精神,汲取奋进力量。

走出纪念馆,阳光洒满村庄。村道整洁,绿树成荫,太阳能路灯静静伫立。家家户户院墙粉刷一新,庭院种满蔬果花卉。村中心广场上,老人锻炼,孩童嬉戏,笑声清脆。几只麻雀在纪念馆屋檐下跳跃,叽喳鸣叫。

村民王兰芬坐在门口小板凳上择菜,阳光照在她笑意盈盈的脸上。她望了望纪念馆,声音轻柔而庄重:“每年清明,我都要去看看。李林团长用生命换来我们如今的美好生活,村里人心里都记着他呢。”她将一把青菜放进盆中,仿佛完成一种无声的仪式,“这日子,就是他想让我们过的。”

朴素的话语,道出共同心声。这份对和平的珍视,正是对英雄最好的纪念。如今的李林村,在红色精神感召下,环境整洁,生活便利,更在探索发展新路。

“李林团长为这片土地流尽了最后一滴血,我们有责任让家乡更好。”村党支部书记李章所站在村口广场,指着远处的玉米地,“我们流转土地,轮种高粱、花生、玉米,建起蔬菜大棚。去年,村集体收入超10万元。”他语气坚定,“这笔钱全用于改善环境、修路亮灯等民生事项。让乡亲们日子越过越红火,才是对李林团长最好的告慰。”

从村庄更名,到纪念馆建立,再到一次次庄重缅怀,李林烈士的英名早已融入这片土地的血脉。那片曾浸染英雄鲜血的沙丘,如今硕果累累,生机盎然;这座以英雄之名命名的村庄,正将红色基因深植于乡村振兴的沃土。

如今,李林村不仅守护着历史记忆,更在传承中开拓前行。英雄的荣光,正化作奋进的力量,照亮着脚下这片土地,让我们走向更加富足、安宁、美好的明天。

广告

广告

广告

广告

广告

广告