从原始用以加固物体的芦苇与泥土混合物,到现代客机所采用的轻盈碳纤维,人类从未停止对材料性能的追求。今天,由不同性质的材料“强强联合”而形成的复合材料,具有更轻、更韧、更耐腐蚀、更抗疲劳等特点,广泛应用于基础设施、国防军工、交通运输、航空航天等领域,深刻改变着我们的生产生活。

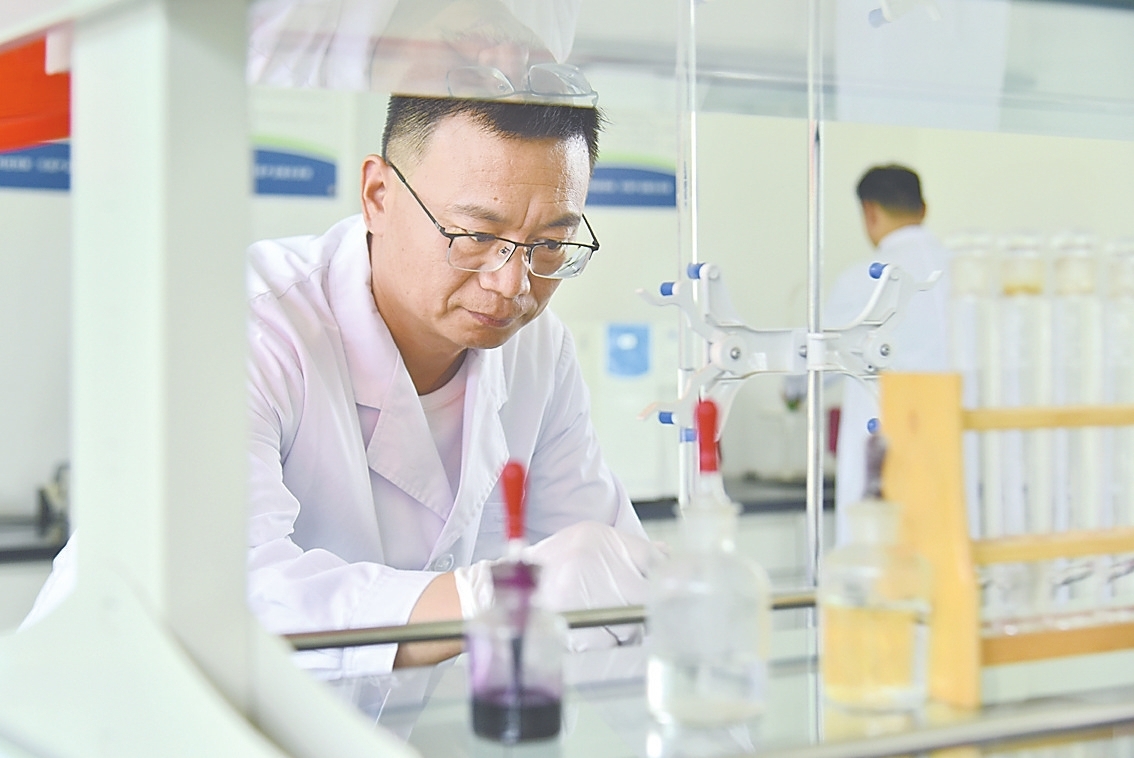

河北省复合材料产业技术研究院(资料图片)

现代先进复合材料始于20世纪40年代的玻璃纤维增强塑料(俗称玻璃钢)。衡水市枣强县是国内最早涉足玻璃钢生产的县域之一。经过57年的发展,枣强县玻璃钢企业猛增到600余家,已形成了趋于完善的产业链条,加工能力居全国第一,复材缠绕制品超过全国30%、模压制品超过全国50%的市场份额,先后被科技部、工信部命名为“中国玻璃钢工业基地县”“国家玻璃钢材料产业化基地”“国家玻璃钢行业生产力促进中心”“国家级中小企业特色产业集群”,有“复材之乡”的美誉。今天,让我们把目光聚焦枣强,看一看复合材料产业如何从无到有、从弱到强,打出“枣复材”的响亮品牌,探寻产业不断迭代升级、实现高质量发展的密码。

暮色中的枣强,复合材料产业园的车间里仍亮着灯。机床运转的轰鸣声里,藏着这个小城与新材料产业共舞的节奏;研发人员电脑屏幕上跳动的数据,正勾勒着从“制造”到“智造”的跃迁轨迹。

20世纪中期,枣强还是一个以农业生产为主的小县城,经济相对落后。1958年5月,中华人民共和国建筑工程部玻璃钢研究室成功研制出中国第一块玻璃钢,我国在现代先进复合材料——玻璃钢领域的自主创新迈出了坚实一步。枣强县几位农民敏锐察觉到其中的商机,引进玻璃钢这一新兴材料产业,使之在枣强落地生根。

工作人员操作热压罐设备。王哲 摄

“思”与“敢”中闯出新天地

枣强县位于华北平原的腹地,北依京津、东临渤海,京九铁路、邯黄铁路、大广高速三大干线穿境而过,通信便捷,劳动力资源丰富,有着产业发展的天然优势。1968年,孟屯人民公社西青花生产大队的李长春、李树兴、张保行等几位农民,邀请天津市合成材料厂技术人员,在西青花村研制玻璃钢。彼时,技术严重匮乏、设备极为简陋,但他们凭借“想做成”的信念和对市场的精准判断,坚定创业,集三个生产小队的财力投入生产出了第一个容量为1吨的椭圆形盐酸罐,当年实现产值22万元,开创了枣强县生产玻璃钢的先河。

很快,这一新兴产业辐射至周边村落,至20世纪70年代初,队办、社办企业如雨后春笋般涌现,数量逾百家。改革开放带来了全国经济发展的春天,也给枣强玻璃钢生产带来了前所未有的机遇。尤其是1992年邓小平南方谈话后,国家支持个人经商办厂,枣强人民带着“大胆地试、大胆地闯”的劲头创办企业,玻璃钢企业摊点猛增到500多家,形成了小规模、大群体、高产量的格局,产业集群初步形成。

枣强复合材料产业的发轫,离不开历史机遇,更离不开枣强人民思变思进、敢闯敢干的精神,这如一人两足,互相支撑,形成了历史“偶然”背后的“必然”。

走进枣强复合材料产业龙头企业恒润集团的展厅,小到碳纤维包、碳纤维头盔,大到玻璃钢管道、汽车保险杠,复合材料产品品类极为丰富。在一个明亮而安静的设计室里,摆放着形态各异的无人机样机,高级工程师冯八九坐在电脑前,认真地绘制无人机设计图。“随着低空经济蓬勃发展,无人机已广泛应用于农业植保、物流运输、基础设施巡检等多个领域。”恒润集团有限公司副总裁宋鹏飞说,“无人机的机身、机翼是由复合材料制成的,这是一片我们需要开拓的蓝海。”

宋鹏飞是恒润集团第三代传承人。他的爷爷宋世同曾作为技术工(木匠)在当时的社办玻璃钢企业,从事手糊玻璃钢产品模具的加工制造,逐渐掌握相关技术。后来,宋世同创办了吉利乡第一家专注于玻璃钢模具类的生产作坊。宋鹏飞的父亲宋建国积极拓展市场,将生意做到了京津,在天津创办了工厂。那时,枣强县委、县政府审时度势,大力发展枣强县玻璃钢工业园区(现枣强县省级经济开发区),鼓励宋建国在玻璃钢园区内创办企业。宋建国怀着对支持家乡产业建设的一腔热血,与家乡实现“双向奔赴”。2001年5月,恒润集团有限公司成立。经过三代人的薪火传承,目前恒润集团业务已由成立初期主营玻纤增强塑料管系列产品,逐步构建起以复材管道制造基建应用为基础,以新能源产品开发前瞻应用为方向,以雷达天线装备及复材配套产品开发高端应用为引领的“基建、新能源、军工”三端市场一体化布局,不断由生产制造型向研发生产型再向平台服务型换挡升级,成长为首批国家级专精特新“小巨人”企业。

恒润集团的发展,是枣强复合材料产业发展的缩影。从最初的手糊工艺,到涵盖缠绕、模压、拉挤、注塑、真空导入等多工艺;从传统的中低端、低附加值产品领域转向中高端、高附加值、战略性新兴产业发展;从队办企业、家庭作坊,蜕变为现代化的产业园区,枣强复合材料产业不断壮大。

回望历史,产业发展的轨迹中藏着恒定的发展铁律:适应时代潮流,敢于抓住机遇,才能在发展的浪潮里破浪前行。“一穷二白不可怕,抓住机遇,一步一个脚印谋发展,就能闯出一片新天地。”宋鹏飞感慨地说。

飞行器设计中心产品展示。王哲 摄

飞行器设计中心产品展示。王哲 摄

政策托举渗透于各历史维度

在发展之初,枣强复合材料产业虽如星火燎原,持续壮大,但企业处于“散养”状态,孤军作战,生产成本高,技术创新难,抗风险能力低,发展后劲不足。

20世纪七八十年代,山东武城、河南沁阳等地纷纷涉足玻璃钢制造产业,与河北枣强一起形成了复材产业“三足鼎立”的发展局面,市场竞争更加激烈。枣强玻璃钢前期的快速发展是占了产业先发、市场空白的优势,随着其他地区崛起,枣强县感受到了强烈的威胁。

怎么办?这是考验枣强人的关键时刻。

“政策好不好,直接影响着产业发展状况。”经济开发区党工委副书记、管委会副主任李华涛坦言,“产业需要什么,政府就要托举什么。”

1984年,县委、县政府组建了枣强县玻璃钢研究所;1995年,决定在县城建设玻璃钢城,制定进城办厂、开店的优惠政策;2000年制定《关于加快玻璃钢城开发建设的暂行规定》,规划总面积3000亩,玻璃钢城迎来极速扩容;2006年,枣强玻璃钢产业园区荣升省级经济开发区,是当时河北省保留的54家省级开发区之一;2016年,“河北枣强玻璃钢产业园区”与“枣强大营经济开发区”合并成立“河北枣强经济开发区”。经过多年的不懈发展,今天,枣强经济开发区已成为全国最大的复合材料产品集散地之一,形成了从产品研发、原辅材料供应、生产制造到配套产品检测、销售、运输、安装等环节的成熟产业集群体系。如今,枣强经济开发区有1000余条缠绕生产线、1000余条拉挤生产线以及2000余台模压模塑生产线,年加工能力达150余万吨。

产业集群是产业分工深化和集聚发展的高级形式。集群化发展能够打破企业“单打独斗”的经营模式,使企业更好地进行资源对接、要素整合,降低经营成本,促进人才、技术和信息的快速流动,推进惠企政策更好落地,形成产业链协同优势。

近年来,我市先后出台了《衡水市县域特色产业振兴工作实施方案》《关于推进9+5县域特色产业集群高质量发展的实施意见》等一系列文件政策,从顶层设计、平台建设、龙头培育、协会建设等方面进行全面规划布局,加快促进县域特色产业集群从中低端逐步向高端迈进。枣强县以新发展理念为引领,坚持“政府鼓励、协会引领、创新驱动、项目支撑、龙头带动”,大力实施原材料集采、工艺装备升级、标准规范建设“三大行动”,提升企业的市场竞争力和产业集群的整体水平。

政策东风护航民企“破浪前行”,也将复合材料产业由“小而散”吹向“大而强”。

作为河北省107个重点支持的特色产业集群之一、衡水市“9+5”县域特色产业集群的重要组成部分,枣强复合材料产业集群在市、县两级政策精准支持下,产业配套体系日趋完善、规模不断扩大、产业链条更加完整、创新能力实现突围,形成了恒润集团、河北华强科技、河北三阳盛业玻璃钢集团等一批具有较强竞争力的龙头企业,“枣复材”品牌更加响亮。

枣强县见证了中国玻璃钢从无到有、从弱到强的辉煌发展历程。如今,这里拥有复合材料加工企业近700家,年加工能力150余万吨,年产量占全国的30%以上。去年,枣强县玻璃纤维增强复合材料产业集群被工信部认定为“国家级中小企业特色产业集群”,营业收入超140亿元。

成果如此丰硕,未来发展还有什么挑战?

面对记者提问,李华涛深思后说:“‘大而强’只是针对自身的历史维度,在全国看来,还是不行。对比其他地区在资源和创新上所占据的后发优势,枣强还有发展短板。”

如何推动枣强复合材料产业实现更高质量的发展?唯有向“新”而行。

检测人员进行原辅材料测试。王哲 摄

万变不离其“新”

复合材料产业是传统制造业,许多企业受资金、人才等因素限制,面临着技术创新不畅、产品附加值低、核心竞争力弱等问题。有些企业为了生存,忽视产品质量,打价格战,一个1.5立方米的化粪池从最初的580元,降到了现在的380元,影响了整个行业的发展。

“目前复合材料产业正面临着前所未有的发展机遇与挑战。”中国复合材料工业协会秘书长孟弋洁指出,“技术创新与产业升级已成为行业发展的必然趋势。”

企业是技术创新和成果应用的主体。如何在激烈的市场竞争中脱颖而出,在瞬息万变的市场环境中立足,实现可持续发展?这是每个企业应该深思的问题。

恒润集团投资3000万元的LFT-D(热塑性)模压生产线上,热塑性物流托盘从原材料到成品仅需120秒。河北盛宝环保设备有限公司与华北电力设计院、北京玻璃钢研究设计院等多家高端科研院所开展长期技术合作,研发生产的绝缘板项目,产品精度高、强度高,得到了市场广泛认可。越来越多的企业认识到,只有与时俱进、不断创新,才能推动产业向高端化、智能化、绿色化发展,掌握未来发展主动权。

为了推动产业创新,枣强县打造了以市场为导向、企业为主体、产学研相结合的科技创新体系。2012年,恒润集团联合武汉理工、河北工业大学等多所高等院校和科研院所,组建了河北省复合材料产业技术研究院。此后,院士工作站、博士后科研工作站等多个创新研发平台相继成立,打造了7个创新团队,在多基结构材料复合成型技术、热塑性复合材料制造技术等多个关键领域深研、攻关,大力研发新技术、新产品、新工艺,实现产业“撑杆跳”。

围绕创新,枣强县还在“共享”二字上做足文章。在集群内推动“4+1+1”共享智造模式,即“集采、制造、服务、创新”4个共享,1个共享工厂,1个工业互联网平台底座。拿集采共享来说,以前企业采购原材料通常都是根据接到的订单小批量多次采购,现在通过集采共享,可以跟其他有共同需求的企业一起拼单。河北新创玻璃钢有限公司的采购负责人武文生说,入驻共享智造平台以来,公司原材料采购成本降低了约6%。

“共享”之后,枣强复合材料产业实现了制造资源的有效整合、优化配置和柔性匹配。企业的闲置生产设备放到共享工厂,形成再利用价值;科研资源通过共享智造平台进行整合,形成了1.7万人的“人才池”,为入驻平台的企业提供技术支持;四大共享平台构建了全产业链数字化生态,为企业突破发展瓶颈以及传统产业转型升级提供了创新解决方案。上百家复合材料加工企业通过一个平台“链”在一起,资源共享、协同创新的复材产业新生态正加速形成。

“以前,企业发展更加依赖资金、市场等因素,现在我们看到了数据的重要性。我们要推动数据成为生产力。”宋鹏飞说,“‘4+1+1’共享智造平台的建设,以及与南京玻璃纤维研究设计院开展合作,都是为了建设强大的数据库,以数据为支撑,带动研发和创新。”

创新离不开人才。近年来,枣强县更加注重对人才的引育留用。推行“校企联姻”“一企一博士”等人才引用政策,先后为华强、盛宝等复材企业引进了20余名博士和17个创新研发团队。由枣强复合材料协会倾力打造的“枣强复材师”劳务品牌于2023年4月被评为“省级劳务品牌”,并依托恒润集团职业技能鉴定职能,在全国范围内率先开展技能鉴定工作,全力推动枣强复合材料产业人才队伍整体素质提升。

今天,高端装备制造、新能源、环保等领域对高性能玻璃纤维增强复合材料的需求持续增长。中国复合材料工业协会公开数据显示,复合材料在未来五年将继续保持高增长态势,预计到2030年市场规模将达到1600亿元。在千亿级的市场里破浪前行,如何才能实现更高质量的发展?“我们要朝着绿色低碳、轻质高强、智能高效的生产方向迈进。唯有创新,方能致远。”宋鹏飞坚定地说。

站在新材料革命的风口,枣强复合材料产业的故事,从来不是静态的成绩单,而是动态的进行曲。当更多“枣强造”复合材料飞向蓝天、驶向深海、走进寻常生活,我们相信,这个始终保持进取姿态、向着新领域勇敢跋涉的产业,必将在时代浪潮中书写更壮阔的篇章——未来已来,行者无疆。

工作人员对金属结构件进行激光切割。王哲 摄

记者手记

赶赴枣强县复合材料产业园区采访的路上,不时有大卡车隆隆驶过,这里每天有5000余吨的复合材料产品销往全国各地。从1968年李长春等人用简陋设备造出第一只玻璃钢盐酸罐,到如今撑起全国复合材料系列产品30%的产量,这片土地用57年书写了“从无到有、由弱到强”的产业传奇。

采访中,我们看到了这里令人惊叹的“变”:从手工作坊到智能工厂,从单一的储罐制品到无人机等高端产品,从“单打独斗”到“4+1+1”共享智造生态,枣强复合材料产业常思变、敢作为,创新成为发展的核心引擎。我们也感受到了那份珍贵的“不变”:政府与企业“双向奔赴”的默契、三代人薪火相传的坚守、产业链上百家企业抱团发展的韧性,共同铸就了“枣复材”的硬核实力。

“枣复材”的故事仍在续写。变的是技术与规模,不变的是进取与创新的精神。实践印证:产业高质量发展,离不开从单点创新到生态创新的跃迁。当创新成为全产业链的共识,县域特色产业便能在高质量发展的赛道上持续领跑。

广告

广告

广告

广告

广告

广告