当前衡水市与全国各地一样,正开展着一场对新冠肺炎疫情严防严控的阻击战。为寻找历史上疫情特点及其共性与规律,从而提高对当前传染疫情的认识与防治,我细致查询了衡水市域志书中的相关资料,对这一地域历史疫情作了粗浅梳理,了解到生长在衡水这片古老土地上的先民们,在不同历史时期,不断受到各种瘟疫侵害,也曾与之进行了顽强斗争。特别是中华人民共和国成立后,在中国共产党的领导下,衡水人民众志成城、科学防疫,成功战胜了许多疫情灾害。

一、清代及清代前疫情

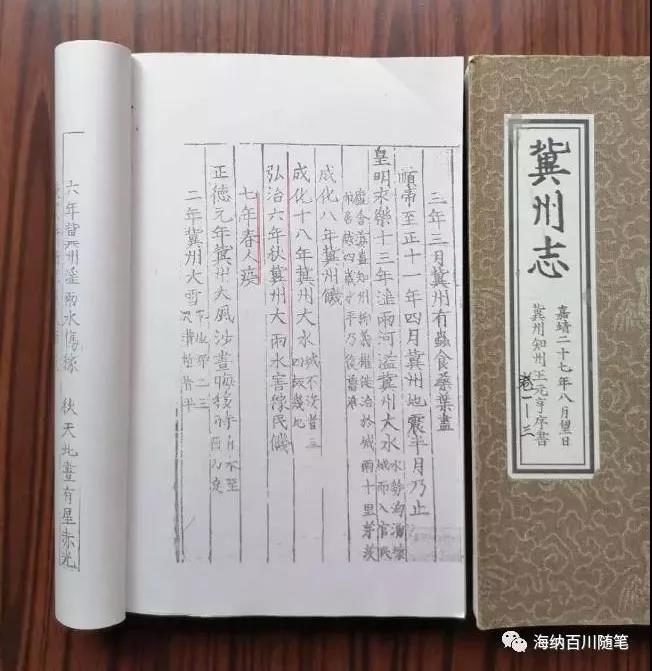

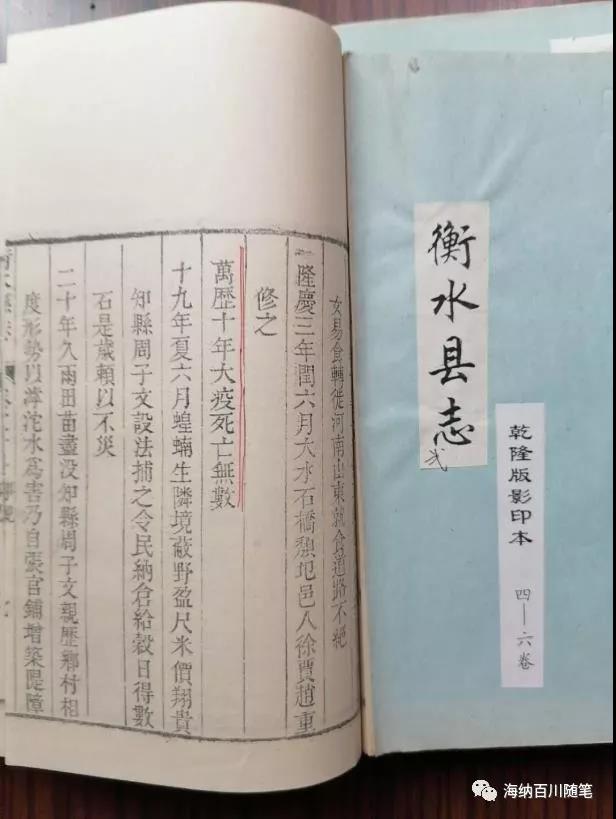

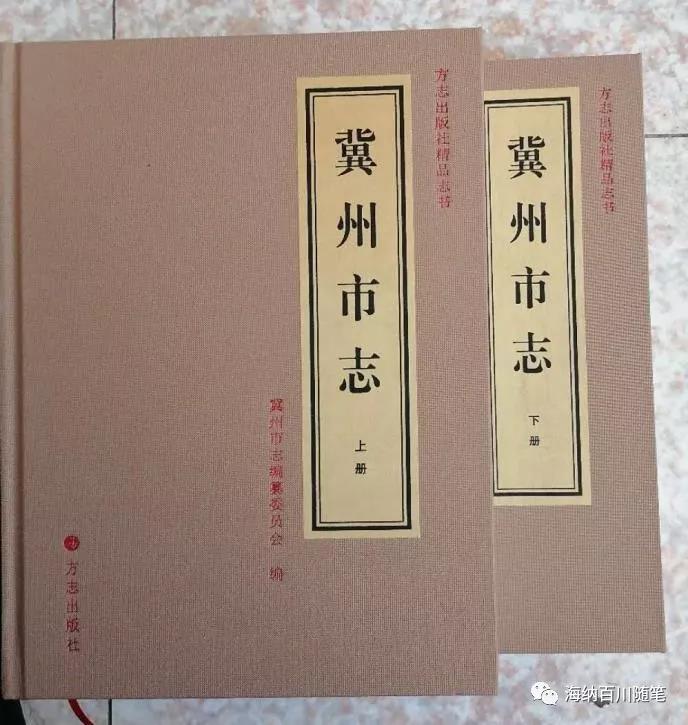

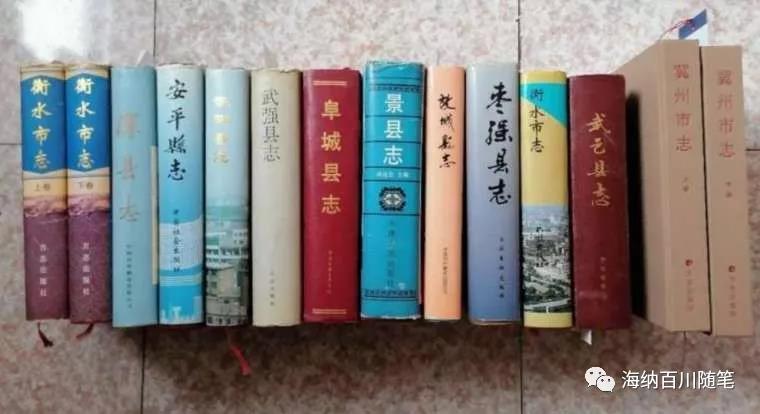

查阅明嘉靖《冀州志》,清乾隆《衡水县志》及新中国成立后第一轮衡水区域12部市县志,从北宋皇祐二年(1050年)至清宣统二年(1910年)860年间,瘟疫大事约二十几条。

疫情录述

北宋皇祐二年(1050年)冀州二月瘟疫。

明天顺元年(1457年)景州大饥,疫病流行。

弘治七年(1494年)春,冀州、衡水,人疫,民死甚众。

嘉靖四十年(1561年)春,阜城,大饥,疫病流行,民死甚多。

嘉靖四十年(1561年)景州春、夏旱,人多疫病。

明万历四年(1576年)衡水大疫。

明万历十年(1582年)衡水大疫,死亡无数。

明万历十年(1582年)深州春旱,瘟疫流行,凡头皮肿胀者3日即死,人亡众多。

明万历二十七年(1599年)春,深州、武强、饶阳大旱,灾害、瘟疫并作,民死无数。

明万历二十八年(1600年)二月,深州瘟疫流行,村落为墟。

明万历二十八年(1600年)二月,武强县瘟疫流行,死者甚众,人口大为减少。同年与旱、蝗灾,庄稼几乎被食尽,有弃子女于井中,有卖妻自缢者,积尸遍野。

明万历二十八年(1600年),武邑县瘟疫流行。

崇祯十四年(1641年)深州大旱,瘟疫流行,死人过八九十。

崇祯十五年(1642年),武强县瘟疫大作。

崇祯十六年(1643年)景州大疫,病者吐血即死。

康熙十八年(1679年)深州旱蝗迭见,又兼瘟疫流行,民饿病死者无数。

乾隆二十五年(1760年)景州疫病流行。

乾隆四十年(1775年)春,武强大疫。

道光元年(1821年)七月,深州瘟疫流行,死者多,后流传一偏方,刺腕出血病即愈。

道光元年(1821年)七月,景州大疫。

咸丰十一年(1861年)六月,景州大疫,人死无数。

同治元年(1862年)六、七月,景州病疫流行。

光绪八年(1878年)春,阜城大饥,疫病流行。

清光绪二十七年(1901年)夏,枣强瘟疫大流行,死人众多。

宣统二年(1910年),安平瘟疫大作,由东向西蔓延,虽下令断绝交通,终未能遏止。

疫情状况

根据志书以上疫情事条解析,古代疫情在衡水地域传播存有四种现象:

一是疫情发生不止一县,往往周边数县皆有病疫。如明嘉靖四十年春,阜城疫病流行,临近的景州也有此记载。明万历十年衡水大疫,而深州也记有“瘟疫流行”。清道光元年深州七月瘟疫流行,而相隔百里的景州也是“七月大疫”;二是祸不单行,瘟疫爆发之时,往往伴有旱灾、蝗灾等天灾。明天顺元年,收成无几,造成大饥,同时“瘟疫并作”。明崇祯十四年,深州大旱,加瘟疫流行;三是每逢瘟疫来临,生灵涂炭,死亡者不计其数。嘉靖四十年,阜城疫病流行民死甚多。明万历二十八年深州因瘟疫死人过多,村庄空无一人,武强该年“有弃子于井中,有老妪自缢者”,积尸遍野。据《景县志》记,那时民间流传着悲惨的歌谣:“报丧去成群,不见回来人,起灵抬一个,路上死几人”。四是清代以前志书,记述疫情仅为几字,往往也能从字里行间窥见当时中医药及其偏方所起到的作用。但总因制度封建、科技落后、信息闭塞等诸多因原,致使疫情扩大蔓延,只能自生自灭而止。

二、民国期间疫情

从民国元年1912年至1949年新中国成立前的37年间,各县志载有民国期间疫情。

疫情记述

阜城县:民国六年(1917年),境内患伤寒2837人,死亡2173人。患疹热症1156人,死45人。患赤痢54人,死18人。该县民国二十一年(1932年)建桥镇发生霍乱,一天内竟死40人。

景县:民国七年(1918年),“瘟疫流行,比户传染”。(深县:民国九年(1920年),春夏旱,莊稼无收,7至8月,霍乱病流行,死人很多。民国十八年(1929年),旱、蝗、水害重于上年。全县染霍乱病989人,死亡64人。民国十九年(1930年),患此病者676人,死亡38人。民国二十年患此病者为145人,死亡16人。民国三十二年(1943年)灾荒、瘟疫。8月18日,抗日四十区队与深南抗日大队在北黄尤村阻击日伪扫荡抢来的近百车粮食,用于灾民救治。

安平县:民国十八年(1929年),境内霍乱病连续三年流行,全县170人患病,56人死亡。

枣强县:民国三十二年(1943年),春旱无雨,夏季绝收,秋收无几,普遍发生霍乱病。抗日政府积极组织防病治病,疫情得到控制。

疫情认知分析

根据以上县志记述,又查阅相关资料,对民国期间疫情有些认知。一是对民间传染病流行,有了比较科学的认识,对流行疫病有了准确的定性与定名。这是建立中华民国伊始,打破前清闭关自守,受西方进步的科学技术传入中国的影响。二是当时国内军阀混战,人生民命,无人顾及。特别是日本侵略者的铁蹄踏入中国土地,实行惨无人道"三光”政策,使瘟疫流行的灾区民众,雪上加霜。三是在抗战的解放区迎来战胜疫魔的春天。1943年,深县抗日武装,从日伪军手中夺回近百车粮食,帮助灾民渡过疫情。在中国共产党的领导下的枣南县与枣北县抗日民主政府,将民众生命放在首位,积极组织机关干部、学校师生深入到户,利用《冀南日报》《大众科学》等刊物宣传普及防疫知识,并采取多项治疗措施,使疫情得以控制。

三、新中国成立后疫情防治

自1949年10月1日中华人民共和国成立后,根据各县志记载,在衡水市域不同时期,曾发生不同程度的各种疫情,且有些县域还相当严重,但在各级党组织与政府领导下,有计划地开展防治工作,使疫情得到有效控制,人民生命得以保障。

典型疫病摘述

霍乱:自古以来,是民间的一大瘟疫,传染性强,一旦染病,只能听天由命。新中国成立后,1979年7月末,景县、阜城县霍乱流行。疫情波及19个公社50个大队,到8月9日,共发生209例,死亡1例。疫情发生后,国家卫生部派来专家具体指导,省、地、县组织80多名医务人员参与防治,迅速控制了疫情发展,并得到有效防治。此后40年间,随着卫生条件的改善,特别是饮水条件的改善,未发现此疫再流行。

疟疾:新中国成立后,衡水地域每年均有流行。据衡水市志记载,1963年到1974年出现了两个流行高峰期,第一个高峰期是1963年至1965年,年发病人数为49105人、30622人和28575人;第二个高峰期是1969年至1974年,年发病人数分别为8927人、21176人、14755人、10858人、11953人。疫情波及各县,而枣强县、故城县和景县尤甚。二十世纪70年代中后期衡水地区各级行政及防疫部门,实行了对现有病人根治和休止期病人根治的“两根治”和对病户及邻近居民进行预防服药的“一预防”措施,并开展全民灭蚊活动。同时,大力培训抗疟医生、抗疟卫生员,普及防疟知识,提高投药率,使疟疾发病得到有效控制,此后此疾病,再未流行。

麻疹、百日咳、流行性乙型脑炎:新中国成立后,麻疹病从1951年至1978年的28年中,有13年发病超过8000例,如1955年发病15658例,死亡367例,1973年发病37140例,死亡172例。百日咳1952年至1979年28年中,有16年发病超过3000例,1966年、1969年、1973年发病人数分别是13303人、13409人、12938人。流行性乙型脑炎从1955年至1977年23年中,有8年发病超过200人,其中1969年发病最多,达1379人,死197人。冀县于1956年、1963年两次发生水灾,洪水退后,全县抽调200余名医务人员,配合天津、张家口医疗队分赴码头李、官道李、小寨、城关等灾区防病救灾,防止疫情发生,1964年,官道李、码头李一带发生流行性乙型脑炎,有千余人发病。县卫生科组织20余名医务人员奔赴疫区进行抢款。1978年,域内各级医院建立传染病登记、消毒、隔离制度,建立县、乡、村三级卫生防疫网,严格执行疫情报告制度,及时对疫点疫区进行处理,并加强疫情监测工作。到二十世纪70年代末,随着防疫措施加强,疫苗接种率提高,包括以上三种在内的各种传染病发病率大幅度下降。至1996年各种传染病例最多不超30例,发病率比20年前降低了95%以上,麻疹、百日咳等几乎灭绝。

坚信抗疫必胜

中华人民共和国成立后,以为人民服务为宗旨的中国共产党,把人民群众生命安全放在首位。一是各县加强领导,成立卫防疫委员会及卫生防疫站等专门机构,有计划地开展防控防疫情工作。新旧社会的对比,充分展示社会主义制度的优越性。二是科学积极的防治,疫病灾害降到低限度。深县1959年,伤寒疫情初现,迅速建立三级医疗网,培养1860名疫情报告员,组织324人参加医务大队,分三次为12万4千多人注射疫苗,防止了疫情。三是人民生活的提高与环境卫生的改善,加之全社会防范条件及意识的提升,为防控疫情打下坚实基础。

通过浅梳以上疫情状况,我们了解到,衡水人民在历史长河中遭受到惨重的瘟疫灾难。新中国成立后,在伟大的中国共产党领导下,战胜了各种疫情,逐步走上了健康之路,特别是2003年,成功阻击突如其来的“非典”,展示了全民抗击疫情的伟大成果。当前,我们在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,发挥社会主义制度的优越性,全国一盘棋,上下同心,左右联动,群策群力,群防群控,英勇地打响了一场抗击冠状病毒的人民战争。我们深信,这场战役一定胜利,祖国的明天会更加美好。

作者近照。

作者:常海成

广告

广告

广告

广告

广告

广告