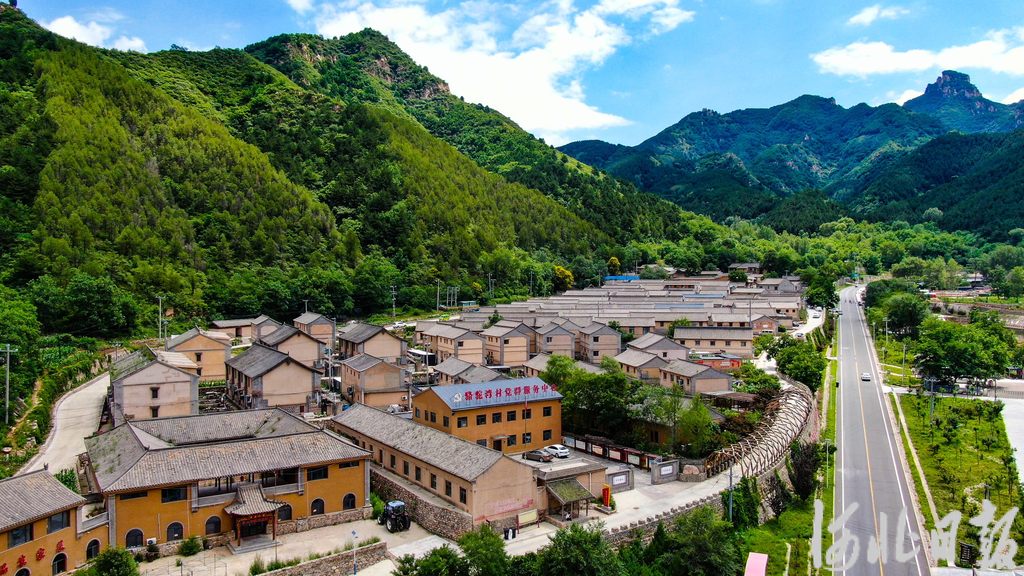

金秋十月,走进深州市高古庄镇北梨园村,百年老梨园枝叶翠绿,宽阔整洁的街道延伸至家家户户,戏曲彩绘墙沿街延展,文化广场上孩子们肆意奔跑、老人们围坐聊天,一派生态宜居的乡村美景。北梨园村正以“环境美、产业兴、乡风淳”的姿态,在乡村振兴路上稳步前行。

环境焕新:从“坑坑村”到“宜居村”的蜕变

曾经的北梨园村,是远近闻名的“坑坑村”。“出租车都不愿往我们村送人,一下雨村里更是没法走。”提及过往,村民们仍有深刻感触。这份对旧貌的深刻记忆,也成了村“两委”推进环境整治的动力。

“每天凌晨五点多,准能在街头看见李书记的身影。”村民们口中的“李书记”,是村党支部书记李鹏。为扭转村容旧貌,他带头践行“行走的监督”——清晨沿街巡查,耐心引导老人将垃圾投入垃圾桶,细致讲解整洁环境对村容村貌的意义;村里组建60人志愿者队伍,每周开展“环境大检查”,还在村口、巷尾安装摄像头,实时监督垃圾乱倒行为。每逢雨天,路面易积淤泥,志愿者们便会及时组织起来,带着铁锹、扫帚等工具清理淤泥,全力保障村民出行安全与道路整洁;同时,村里注重发挥特殊群体力量,组织低五保户每周一、周二定期打扫公共区域卫生,为农村卫生维护增添动力。

为调动村民积极性,村里同步推行“卫生评比+积分奖励”机制:对庭院整洁、主动参与公共清扫的家庭,拍照公示在村民微信群表扬并发放积分,积分可在村里的积分超市兑换生活用品。

如今的北梨园村,已然换了新颜。村内所有通行主干道路全部硬化,宽阔的水泥路通到家家户户;戏曲、孝道、党建、红色文化主题彩绘顺着街巷延展,与百年梨园的绿意相映成趣。“现在街道干净、墙画漂亮,傍晚散步心里特舒坦,外村亲戚都常来做客了!”村民的赞叹,成为环境蜕变最直观的注脚。

产业兴村:从“一片梨”到“千亩瓜”的突破

作为传统梨乡,北梨园村曾长期依赖梨树与传统农作物种植,产业结构单一。今年以来,村“两委”锚定“扩产业、提效益”,探索“土地流转+深加工”新模式:流转本村1100亩、外村4500亩土地,规模化种植南瓜、冬瓜、白菜等作物。其中,800亩黑皮冬瓜亩产达2万斤,800亩贝贝南瓜以“订单农业”模式直供市场,亩产3000斤,每亩收入超6000元。

产业发展让村民实现“多重增收”。“咱给村民算笔账:土地流转出去,每亩一年能稳拿900元地租;要是来基地务工,一天80元工资当天结;到了年底,合作社盈利了还有分红,这三项加起来,比单靠种梨或外出打工划算多了!”李鹏算起增收账,眼里满是底气。

这份“三重收益”让村民心里有了底,高古庄镇凤凰池村的刘美珍就是受益者,她笑着说:“在基地干活,既能挣钱又能照顾家里老人,比外出打工踏实多了!”目前,种植基地日均需近70个岗位,从播种、采摘到打包,各个环节都优先雇本村及周边村民,有效解决了“家门口就业”的需求。

为进一步延伸产业链,村里投资建设的南瓜加工厂已进入设备调试阶段,投产后将优先吸纳本村留守妇女与老人,持续拓宽就业与增收渠道。

乡风淳化:从“守文化”到“树新风”的升华

产业稳步发展的同时,北梨园村的乡风文明建设也在同步深化,从守护文化记忆载体到文明实践,处处彰显淳朴民风。

村中心的民俗馆,是北梨园村留存乡村文化的“活档案”。它由一所有着200余年历史的破旧老宅子修缮而成,修缮时保留了华北平原传统居民的院落结构、原生墙体、古旧房顶与台阶,屋内陈列的老纺车、老式收音机等物件,都是村民自愿捐献的“文化传家宝”,如今民俗馆已成为村民追忆过往、留住集体文化记忆的“精神地标”。

与此同时,北梨园村也十分注重培育文明新风。“百姓好儿媳”王尊红的故事便是生动的例子,她丈夫去世多年,却始终悉心照顾公婆,其事迹成了村民口中的“活教材”。村里通过“百姓好儿媳”的评选,用身边人身边事传递孝亲美德,让向善向美的风气深入人心。

积分超市则成为乡风文明的“助推器”。除了卫生评比外,村民践行红白事简办等移风易俗行为,或是做到拾金不昧等公益美德行为,都能兑换相应积分。截至目前,全村已经有500多人参与积分兑换,累计兑换物品价值超6000元。如今,丧事简办、喜事新办成了全村共识,文明新风在潜移默化中深深扎根。

丰富的文化活动,也让村民的精神生活愈发充实。每逢重阳节,村里会举办孝亲活动,邀请70周岁以上老人同吃大锅菜;梨花开时则开展“梨花季”活动,组织村民与游客赏梨花,在花香和欢声笑语中拉近彼此距离。“现在村里不光有钱赚,日子也过得有滋有味!”村民的话语,道出了大家对如今生活的满意。

从“坑坑村”到省级生态文明村,北梨园村以环境焕新筑根基、产业兴村强动能,乡风淳化聚人心,用全方位发展书写乡村振兴答卷,更成为乡村振兴的鲜活实践样本。

王亚楠 李云龙

广告

广告

广告

广告

广告

广告