◆核心提示

在抗日战争烽火岁月中,无数衡水儿女威武不屈、英勇奋战,用鲜血和生命夺取了胜利。记载这段历史的文献史册和相关文学艺术、影视剧等作品,成为凝聚力量、传承精神的强大武器。数十年来,我们的报纸记录下众多干部群众及艺术家们不遗余力弘扬伟大抗战精神、汇聚民族复兴力量的实践历程。

抗战期间,衡水儿女在中国共产党的领导下奋起反抗,与日寇进行了不屈不挠的斗争。他们英勇无畏的精神,在笔墨晕染下、光影流转中、铿锵唱词里熠熠生辉,被铭记传承。

现代评剧《平原枪声》剧照

笔墨为证

王林的《腹地》、孙犁的《风云初记》、赵勇田的《小八路日记》……衡水籍革命作家们浓墨重彩地描绘着抗战期间这片热土上不屈的呐喊、英勇的战斗。尤其是李晓明、韩安庆创作的小说《平原枪声》,1959年正式出版后又被改编成评书在电台播出,迅速风靡全国。1965年7月10日《衡水群众报》3版刊发了这本书的简介及其在衡水新华书店销售的消息。作品讲述了“抗日战争时期枣强县一带,在共产党领导下的人民武装斗争的故事……”八路军干部马英、政委杜平率领苏建梅、王二虎等战士与地下工作者郑敬之密切配合,与日寇、汉奸殊死搏斗,智取枪支、攻占炮楼、识破叛徒、粉碎“扫荡”等故事惊心动魄、家喻户晓。

连环画作品

《平原枪声》

1965年7月10日《衡水群众报》

历史如镜,丰碑不朽。1982年4月,衡水地区党史资料征集工作会议召开,各地纷纷响应。曾在衡水战斗工作过的老干部、老党员、老同志,帮助完善了衡水的党史、抗日斗争史。不久,衡水地委党史资料办公室选编、反映抗日战争时期衡水人民同日本侵略者英勇斗争的《群英谱》《千古颂》相继推出。由地区民间文学集成办征稿的40万字革命斗争故事集《烽火英豪》中,相当篇幅出自革命老干部李尔重、张根生、李晓明之手(1991年7月4日《衡水日报》1版)。

编撰史册,众多人为之付出努力。饶阳县东里满镇东里满村老党员何玉章将珍藏多年的18件党史资料献给县党史办公室(1985年11月28日《衡水日报》3版);深州市前磨头镇前磨头村75岁的郭志勇老人写成十几万字的家乡革命史(2004年9月17日《衡水日报·晨刊》B3版);桃城区邓庄镇留仲村渠书群、渠基雷2005年开始撰写“抗日村史”(2006年9月12日B2版)。

2015年,一批衡水抗战纪实作品相继问世——安平县10位退休老人编撰30余万字的抗战村史《杨各庄纪实》(8月28日《衡水日报·晨刊》B2版);景县退休干部佘志坤编著《小村之魂》,记录郑古庄村以王泊生为代表的40多名抗战英烈的事迹(10月1日B3版);饶阳县村史性书籍《影林乡贤》,以抗战时期“影林大惨案”入手,记录了这个村不平凡的历程(12月9日B4版)。

《滹沱河风云》

《绝地突围四·二九》

《陶村兵事》

除了纪实作品,还有为数众多的文学艺术创作——李克明长篇小说《博陵血》(花山文艺出版社),写的是饶阳、深县、安平一带军民在吕正操率领下抗击日寇反“扫荡”的战斗历程(1987年6月23日《衡水日报》3版);张稚枫、何建平的长篇小说《同路人》(农村读物出版社),讲述冀中青年如何在反“扫荡”中坚持斗争(1990年11月17日2版);金秋的长篇小说《运河枪声》(远方出版社),描写抗日武装在大运河边大龙湾一带与日伪浴血奋战(2007年1月24日《衡水日报·晨刊》B3版);老党员高枢英创作抗战小说《前赴后继》,讲述武强军民反“扫荡”,开展地道战、破袭战,巧计“端岗楼”的故事(2015年9月15日B1版);深州女作家耿彦钦创作抗日题材长篇小说《泛沧海》(北京时代华文书局)(2015年8月4日B1版);黎晶创作抗战题材新章回体小说《第一枪》(九州出版社)(2015年8月13日B1版);冀州区刘世生的小说《古镇旧梦》(花山文艺出版社),描绘抗战时期冀东南人民同仇敌忾、英勇杀敌的历史画卷(2017年8月16日B4版)……2024年,衡水作家柏川出版纪实文学《绝地突围四·二九》(花山文艺出版社),再现了冀南人民不畏强暴的革命气节、英勇顽强的战斗作风和血性如钢的革命精神(同年1月25日B1版)。今年5月,深州籍作家陈廷佑出版长篇小说《陶村兵事》(作家出版社),以深州陶村两代人参军报国的故事为主线,记叙冀中军民在中国共产党的领导下开展反侵略斗争等一系列革命斗争,弘扬民族精神与革命精神(2025年4月21日《衡水日报》2版)。

岁月流淌,精神永存。当热血被笔墨镌刻,英雄的故事就铭记于后辈心中,不会被忘记。

光影流转

镜头定格历史,胶片铭刻抗争。自上世纪80年代起,那些发生在衡水抗战烽火中的故事,开始不断被光影演绎。

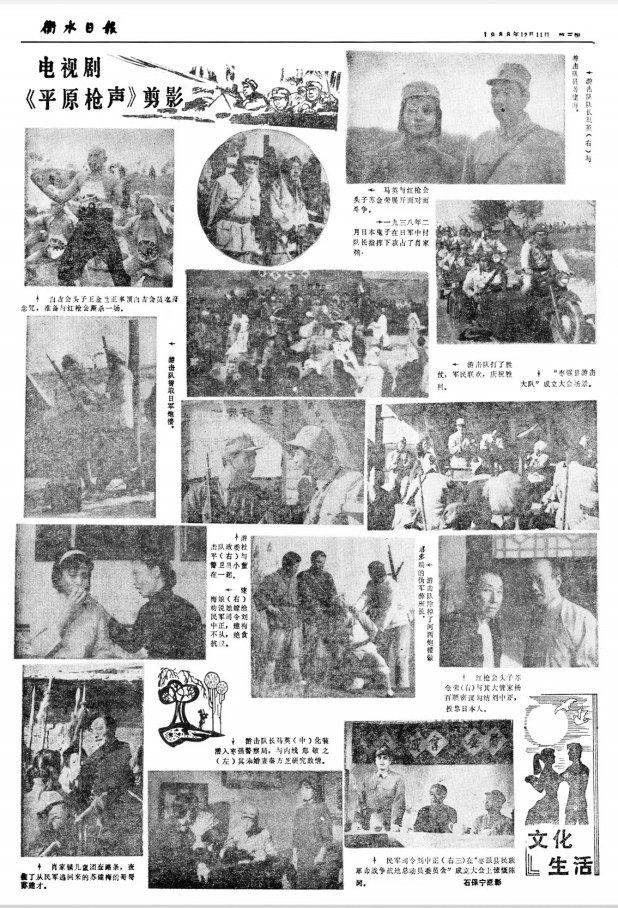

1988年12月11日《衡水日报》

1988年,根据李晓明同名小说改编的电视连续剧《平原枪声》在枣强开机(同年10月6日《衡水日报》1版),这是衡水地区自己录制的第一部电视连续剧。编剧马志凯对小说进行删改,增加了不少动人的情节和细节。次年7月,6集电视剧《平原枪声》首映式在衡水举行,12月开始先后在中央电视台和各地方台热播,震动大江南北。2001年,这部经典被拍摄成同名电影。2010年,新版28集同名电视剧被搬上荧屏,再次成为观众关注的焦点。

1989年9月16日,两集电视剧《大地本色》在衡水首映,讲述抗战时期衡水县大队3名八路军战士在堡垒户、群众帮助下开展对敌斗争的故事(同年9月19日《衡水日报》1版);1995年,8集纪实电视片《平原诗篇》登陆央视,反映冀中平原艰苦卓绝的抗日游击战争以及改革开放以来的现实生活,其中第六集介绍饶阳五公人民保护抗日干部的历史(同年9月7日1版);深州市乔屯乡前康王城村王继荣在抗战时期送子参军、教女支前,1997年,她的拥军事迹被制作成《军队与老百姓》系列节目第三集《慈母情》,在央视播出(同年8月22日1版)。

1985年吉林文史出版社出版的《滹沱河风云》,记录了张根生在1942年冀中区“五一反扫荡”中带领县大队抗击日寇的战斗故事。1997年5月,根据该书改编的同名电视剧在安平县举行了开机仪式(同年5月29日《衡水日报》1版)。这是一部纪实风格的6集电视连续剧,采用纪录片和故事片相融合的手法,次年播映。

抗日战争时期,马本斋领导的回民支队活跃在冀中平原地带。1942年,为配合八路军主力粉碎日军的铁壁合围,回民支队在阜城县古城镇纪庄千顷洼一带与日寇进行了一场血战。千顷洼战役作为以少胜多、以弱胜强的典型战例,曾被列入延安抗大教科书,在抗战历史上具有重要意义。由北京八一电影制片厂拍摄制作的《血战千顷洼》,讲述了这段历史。电影于2011年4月5日开机,次年3月在阜城县首映(2012年3月7日《衡水日报·晨刊》B3版)。

2011年8月3日《衡水日报·晨刊》

2014年5月,电视系列片《刘建章》在景县开机。刘建章是景县梁集镇大刘庄村人。抗战时期,他为创建和保卫冀南抗日根据地出生入死,建立了卓著功勋(2014年5月28日《衡水日报》2版)。

2023年12月,在故城县拍摄、张光北主演的电影《浴血突围1942》在爱奇艺热映。电影取材于1942年冀南“四·二九”反“扫荡”历史,讲述战斗英雄刘荣全和众战士挥洒热血、保家卫国、抗击日军的故事。逼真的战场特效和震撼人心的音效让观众仿佛置身于战火之中,真切感受到冀南区人民的英勇坚韧(2024年1月2日《衡水日报·晨刊》B1版)。

2024年1月2日《衡水日报·晨刊》

还原历史场景、展现历史事件、刻画历史人物……每一部影片背后,都是一段慷慨悲壮的抗日故事,每一段故事,都用激昂的生命之歌诠释着衡水儿女的威武不屈。衡水的抗战事迹、英雄精神,通过荧屏、银幕广为人知。

薪火相传

革命先烈们不屈不挠、一往无前的抗战精神,不断被挖掘、演绎、弘扬,也被搬上了传统戏剧舞台,焕发新的光彩。

2005年9月8日晚,为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年,衡水市重新排练的现代京剧《红灯记》在衡水迎宾馆大礼堂公演(同年9月9日《衡水日报》1版);2014年7月31日,大型河北梆子现代戏《耿长锁》在石家庄首演。作品截取主人公一生中的几个重要历史阶段,生动再现了抗日战争、土地改革、三年困难时期等几个重要的历史画面,塑造出以耿长锁为首的英雄群像(2015年8月3日《衡水日报·晨刊》B1版);2024年10月27日,河北梆子现代戏《运河渡口》在故城县故城大剧院首演。该剧以抗日英烈石嘉植的故事为原型,讲述了抗战时期发生在故城县境内的一段荡气回肠的红色革命故事,是以舞台艺术形式展现抗战精神和运河文化的生动实践(同年10月29日B1版)。

7月25日,衡水市文化艺术中心百姓剧场内掌声雷动,衡水市评剧团组织创排的现代评剧《平原枪声》首次彩排演出成功。该剧以同名经典小说为蓝本,由衡水市委宣传部、衡水市文化广电和旅游局、枣强县委、县政府统筹策划,河北省文化和旅游研究院艺术指导,著名导演李宪法执导,被列为2024年度河北省舞台艺术精品工程项目。剧本由衡水市艺术研究所所长、戏剧家协会主席王新良执笔,创作过程历时两年,获第十四届河北省文艺振兴奖。

此次彩排演出前两个月,全体演职人员夜以继日、加班加点,对每一个细节反复推敲、精细打磨。演出之后召开的研讨会上,与会领导专家围绕剧目的思想主题、艺术呈现、舞台效果、历史表达等,提出了许多富有建设性、专业性的修改意见和建议。市评剧团宴志强团长表示,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的重要时刻,《平原枪声》将以更加完美的姿态正式公演,用一场震撼心灵、激荡情怀的红色艺术盛宴,助力丰富衡水厚重的红色文化底蕴。

衡水大地的抗战烽火,在一次次回望中成为积淀在后辈心中的集体记忆,在一次次升华中成为衡水军民抗日史册的闪耀丰碑。红色精神的传承,不断激发广大群众创造美好生活的热情,为衡水高质量发展凝聚强大的精神力量。

(本版配图均为资料图片)

广告

广告

广告

广告

广告

广告