在衡水市桃城区文保所,珍藏着一本红色封皮日记本,已经泛黄的纸张上书写着日记本主人1941到1942年间的抗战工作日志和诗词。从字里行间,展示着日记本主人经历的那段峥嵘岁月和内心对抗战胜利的信心与憧憬。这本“抗战日记”的主人是谁?这本日记的背后有哪些动人的故事?近日,记者走进桃城区文保所,探寻这本珍贵日记的前世今生……

老党员旧房中发现“抗战日记”

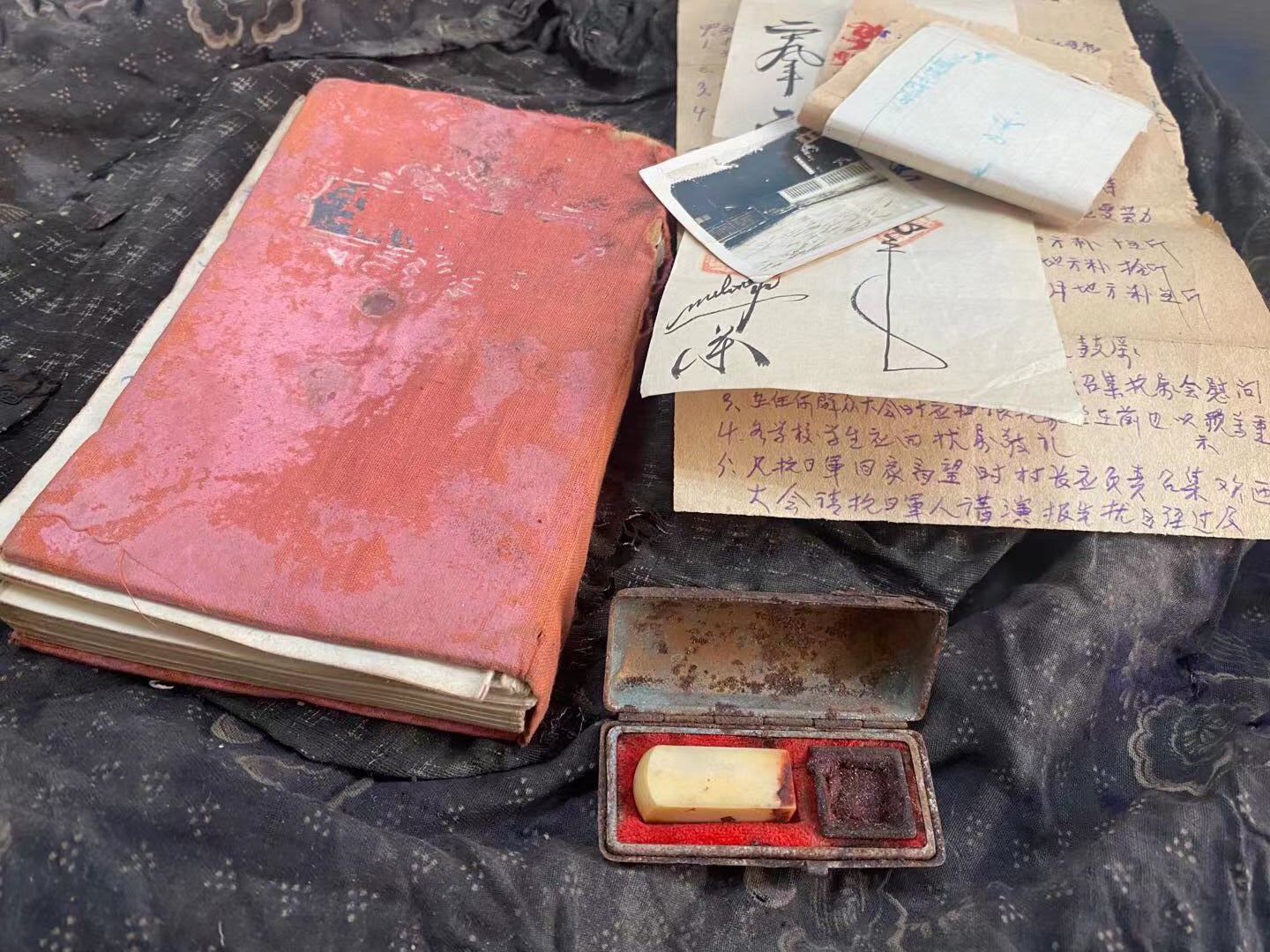

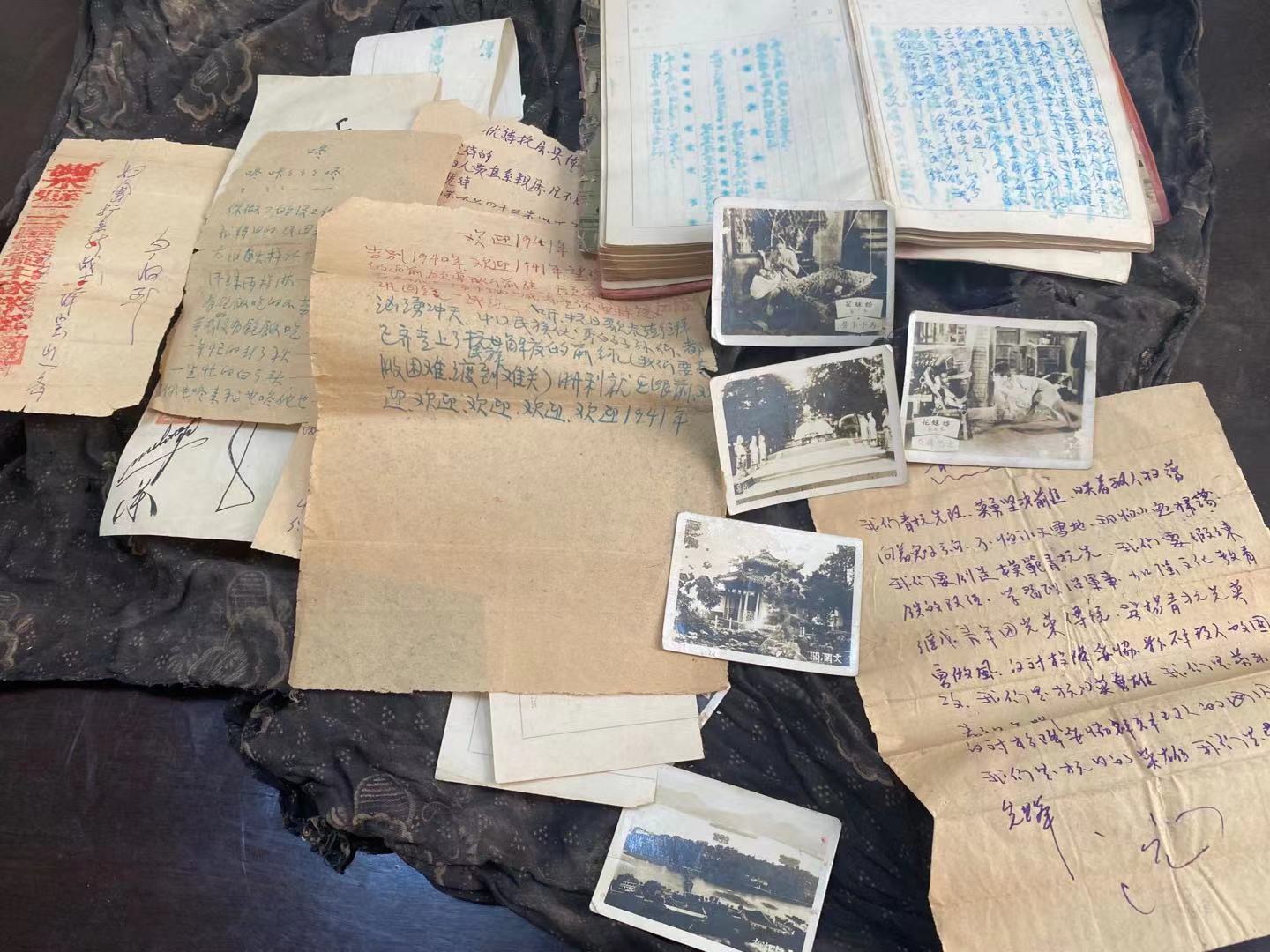

4月28日下午,在桃城区文保所里,所长李福朝小心翼翼地拿出一个布满褶皱的碎花布包,轻轻掀开花布,里面包裹的就是那本“抗战日记”。怀着崇敬的心情,李福朝将布包里面的东西一一拿出,包括一本红色封皮日记本、五张写有歌词的纸页、六张旧照片、一些票据以及一个印章盒。

“这本日记是在一处老房子中发现的。”说起这本日记的来历,李福朝告诉记者。2006年,桃城区赵家圈镇岳贡桥村老党员刘文淑家的老房子墙皮脱落,从墙缝中露出了一个花布包袱。老人打开包袱,发现里面有一本旧日记本和一个印章盒,印章盒子里还有一枚完好无损的印章。翻开日记本,里面记录的是抗战的工作内容和故事,刘文淑意识到这可能是一件重要的党史资料,便立刻将其上交到桃城区党史办。

日记内容再现抗战峥嵘岁月

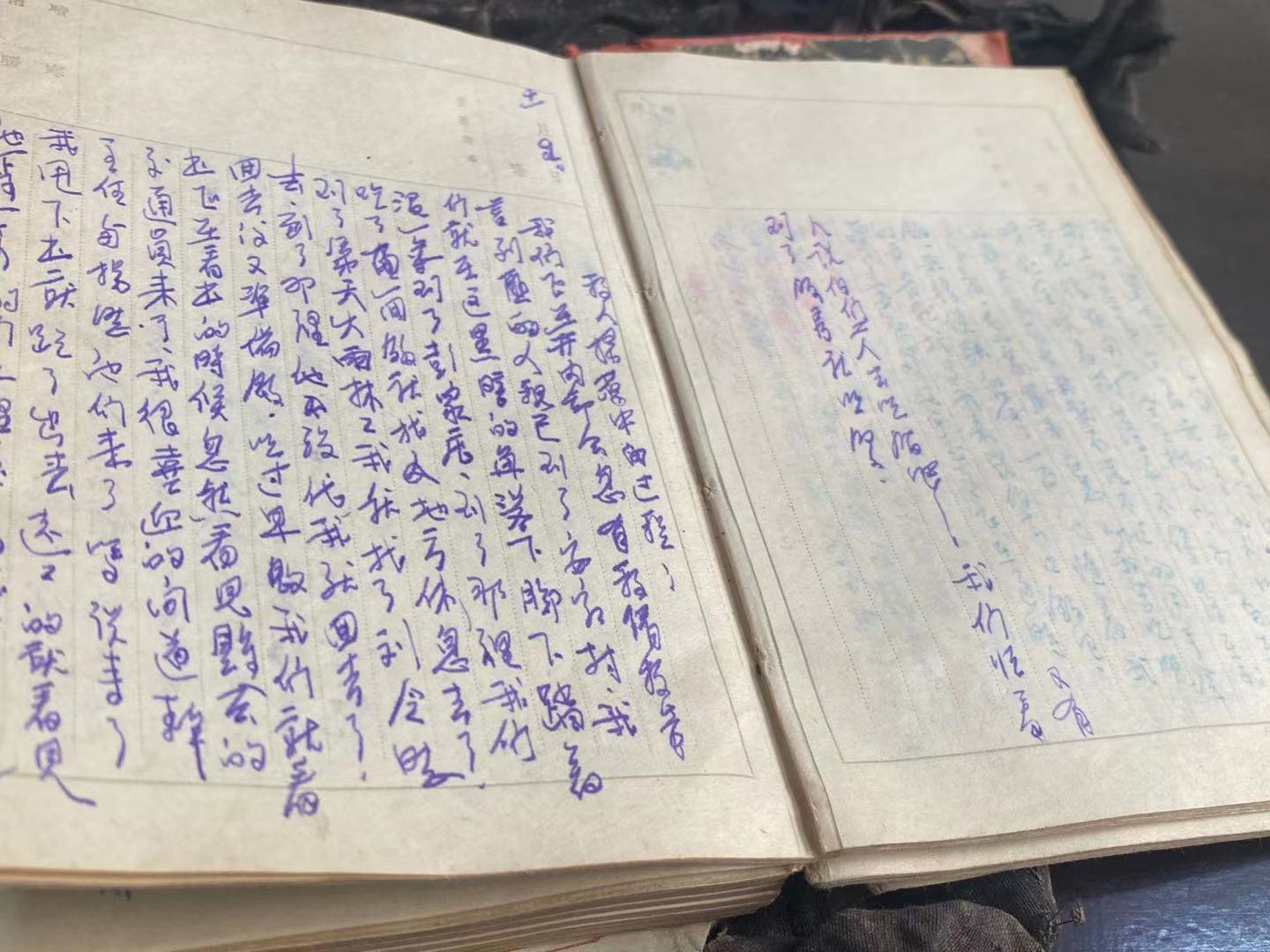

“不堪回顾七年前,慈母逝世于黄泉,孤苦伶仃无依靠,彷徨流浪人世间。日寇猖狂犯中原,铁蹄踏烂实难堪,激昂悲壮上战场,与敌血战已四年。忆起先妣所遗言,坚决驱敌绿江边,忠心保国学木兰,另创人间新乐园,谨尊兹言立大志,乃称中华英雄女,收复祖国旧河山,以慰先母于九泉!”……

翻开日记本,记者看到,尽管有些纸张因为浸水字迹模糊难辨,但大量的文字和内容依然很清晰。李福朝介绍,日记记录的是1940至1942年间,日记本主人在衡水二区、冀县(今冀州)的抗战生活以及个人创作的诗词和歌词,“从这首自传诗中,我们可以感受到日记本主人抗战的热情和决心。”

记者看到,在这本日记里,既有雨中与敌周旋、病中坚持工作的艰苦;也有开会遇敌扫荡、夜过敌封锁线的惊险;还有战友劫后重逢、想念家人的泪水。记述最多的,是进行各种抗战宣传、教育活动,在根据地,每到一个村子,都和同志们召开群众大会发动群众抗战。

更为可贵的是,笔记本里还夹着《青抗先进行曲》《欢迎1941年》等五首抗日歌曲的歌词,歌词一字一句透露出对日寇的仇恨和抗战必胜的信心。日记记述到1942年初戛然而止,李福朝告诉记者,1942年是日寇“五一”大扫荡时期,日记的主人应该是在当地开展抗日活动时,在紧急境况下藏起了这本日记。

10年寻觅终于找到日记本主人下落

这本“抗战日记”为何会出现在刘文淑的家中,日记本的主人是谁?这本日记的背后还隐藏着哪些故事?

经了解,老党员刘文淑家在抗战时期是老堡垒户,是有名的“八路店”,家里掩护过的抗日人员数不胜数。刘文淑当年年幼,实在回忆不起来是谁把这本日记藏在了家里。桃城区党史办工作人员通过笔记内容及印章辨认,最终确定日记本的主人为时任冀县妇救会宣传部部长的马志光。那么马志光后来到底经历了什么?又去了哪里?

2015年,桃城区党史办工作人员经过近10年的寻访,终于获知马志光的消息。然而时光荏苒,此时马志光已经与世长辞。得知找到了母亲生前的日记本,马志光的儿子——河北师范大学原党委副书记张宁立刻从石家庄赶来。

能够见到母亲70多年前的抗战遗物,张宁格外激动。他回忆,母亲马志光是河北交河(现泊头)人,1938年10月参加革命工作,任阜城县妇救会宣传部部长;1940年任衡水二区救国会主任、区委委员;1941年10月任冀县妇救会宣传部部长、冀县县委会宣传干事、机关支部书记。新中国成立后在河北经济管理干部学院工作,1955年9月调内蒙古工作,1980年调回河北,1982年离休,1993年逝世。

顽强的马志光孕中带领群众坚持抗战

在张宁的回忆里,我们了解了这本日记背后的故事。

抗战时期,马志光在极其艰苦的环境下带领群众进行抗战。在1942年“五一”大扫荡时,正怀有身孕的她,拖着沉重的身子,在雨中跟随部队艰难跋涉,带领妇女儿童转移,开展抗日宣传活动。每个夜晚,不管多累,她都要坚持把当天的抗战情况认真记录下来。在一次转移中,她两天两夜没有吃饭,是当地老乡给了她一个大萝卜才渡过难关。1942年,马志光生下张宁后,便将其寄养在了冀县的一个堡垒户家中,继续开展抗战活动。为了保护马志光的孩子,这户老乡曾冒着生命危险多次逃过敌人的搜捕。

张宁一直对老区的人民心存感激,从私人感情上,他想把母亲的遗物带回家日夜相伴,但他觉得母亲的这本日记留在衡水更有意义,衡水也是他的第二故乡,所以他决定把母亲的日记和其他一些遗物捐献给当地文物部门。

艰难环境中仍然心存美好夙愿

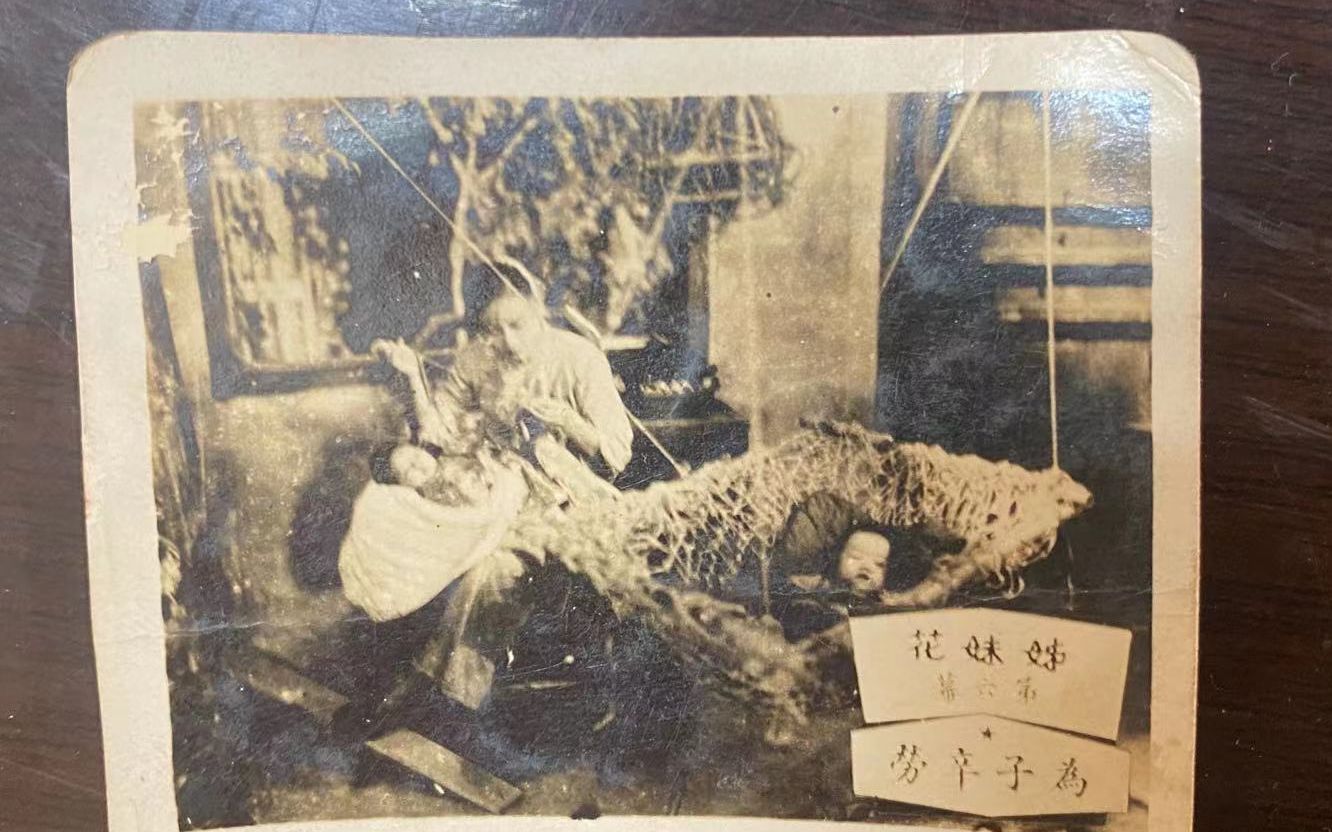

从日记本夹着的旧照片中,记者看到了两幅画面,一幅是《姊妹花》第六幕“为子辛劳”,一幅是《姊妹花》第五幕的“逗儿嬉笑”,当时的马志光即将做母亲,然而为了抗战,只能把这份美好的憧憬深深藏在心底,即便后来生下了孩子,也只能寄养在老乡的家中。

“下午说敌人来了,我们就在这泥泞的路上跑了起来,还有许多小学生也在跑着,我们说:看,这未来国家的主人翁,将来他们一定很幸福……”记者从这本“抗战日记”里看到了马志光用娟秀的字体写下的这样一段话。此时生在红旗下,成长在春风里的我们,定是如她所愿了。

广告

广告

广告

广告

广告

广告