李玲 摄制

“最近客人比较多,自己的创作常用一早一晚的时间来进行,好像有点成了业余,其实不是的,心里还是有很多想法,需要表达出来。”这段时间,民俗漫画家刘现辉在衡水市桃城区的工作室又开始人来人往,全国各地慕名而来的朋友、参观考察的宾客……这些人中,或许就有潜在的合作者。“现在与大学联手搞校企合作,河北政法学院和河北工业职业技术学院都建有大师工作室,让我给孩子们当导师。还打算以漫画作品为基础,进一步开发周边文创产品。另外,计划与沧州、河间合作搞民俗文化产业园,做一些文旅融合的项目……希望通过更多渠道和方式,让人们了解、记住过去的华北乡村生活,也算是对一代人童年的致敬吧。”

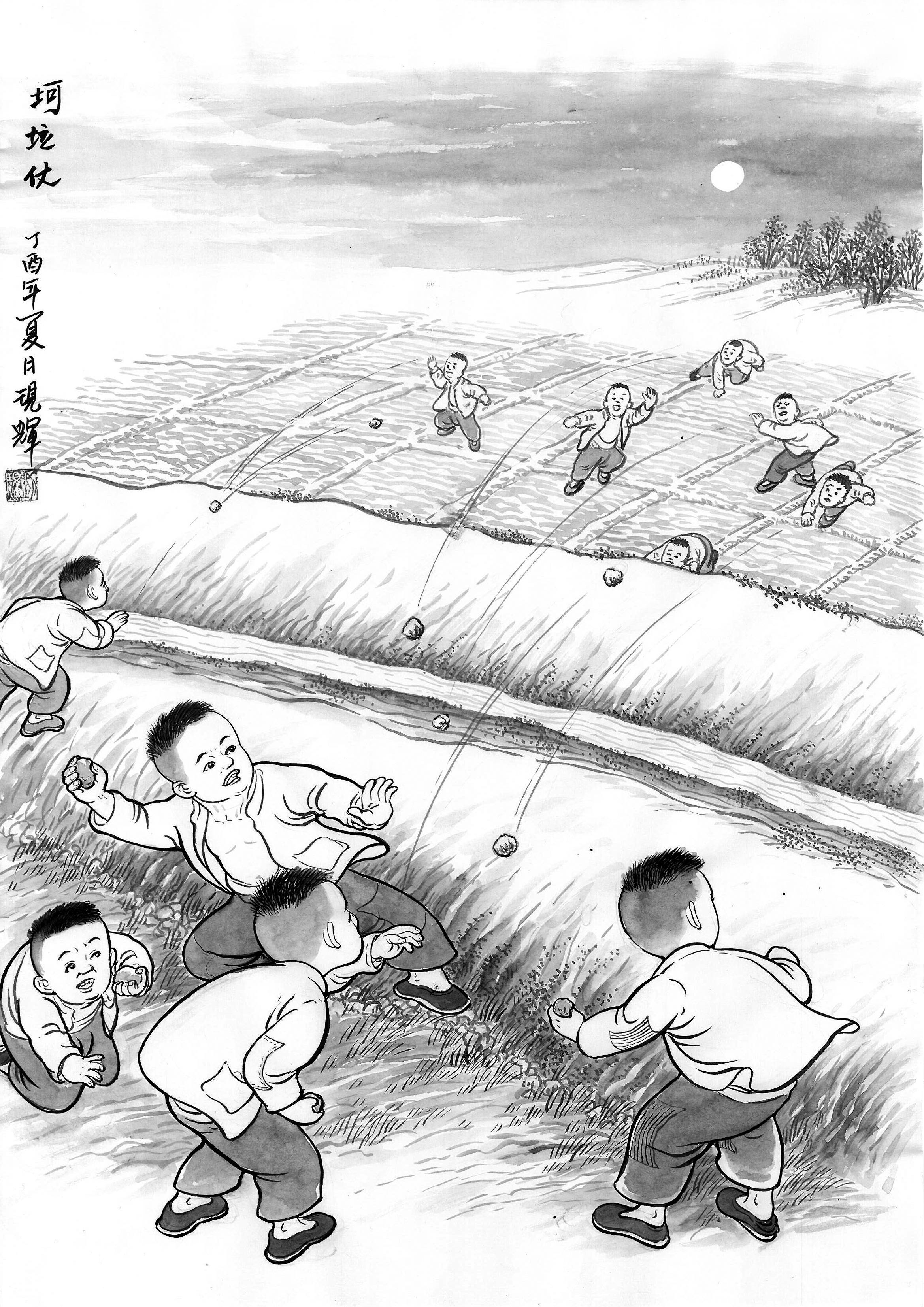

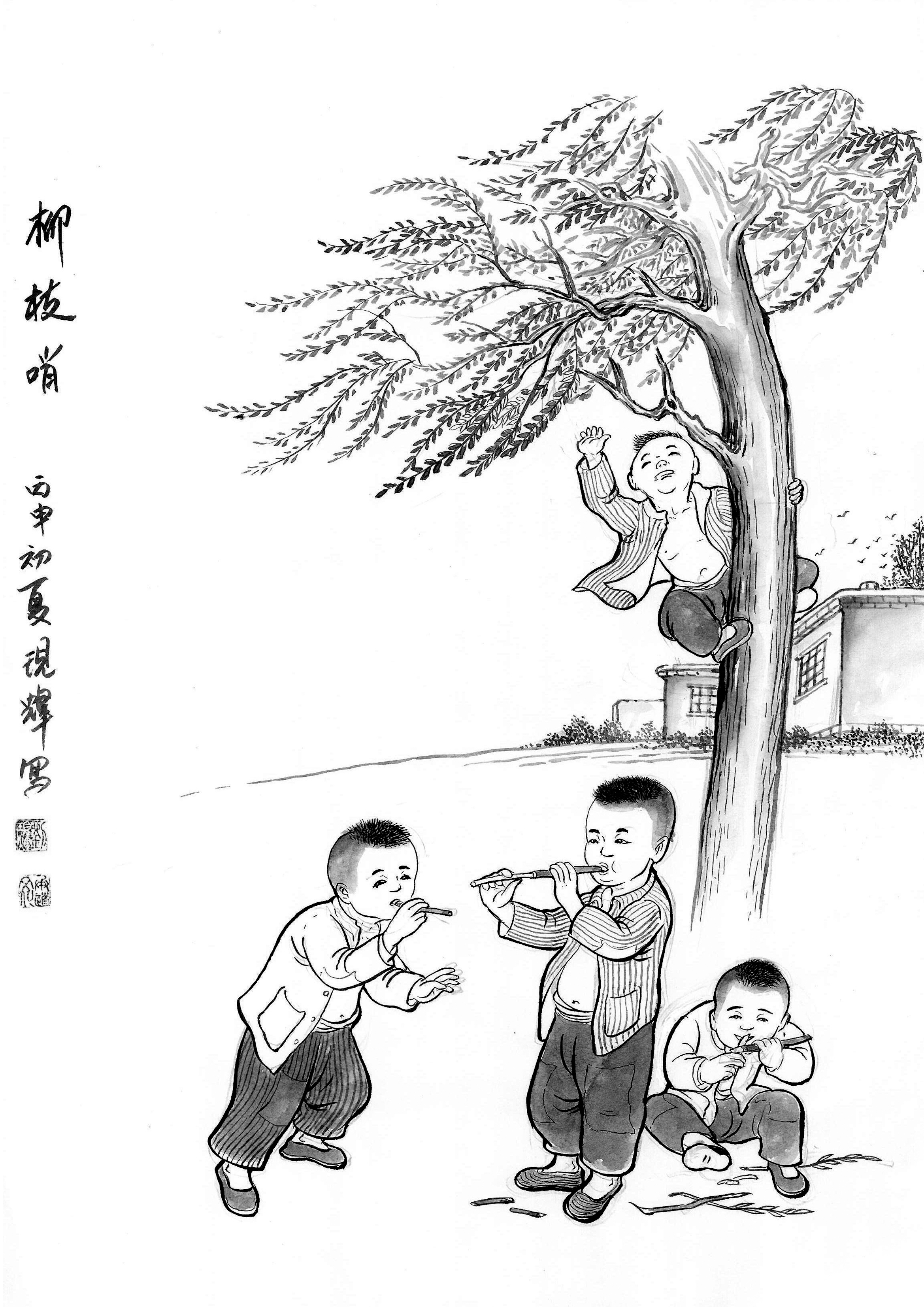

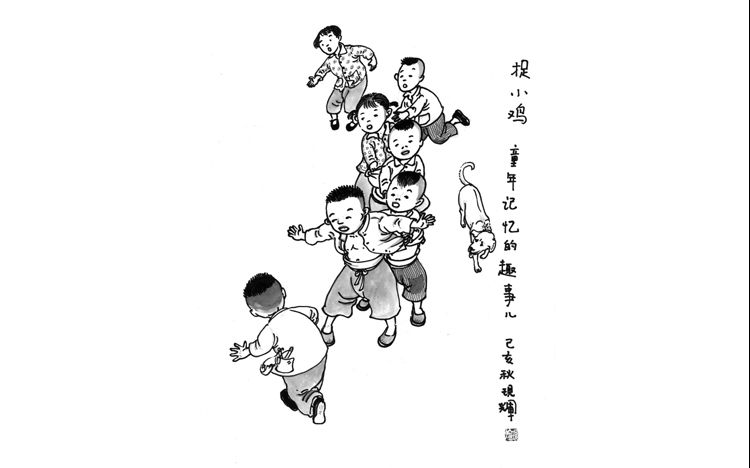

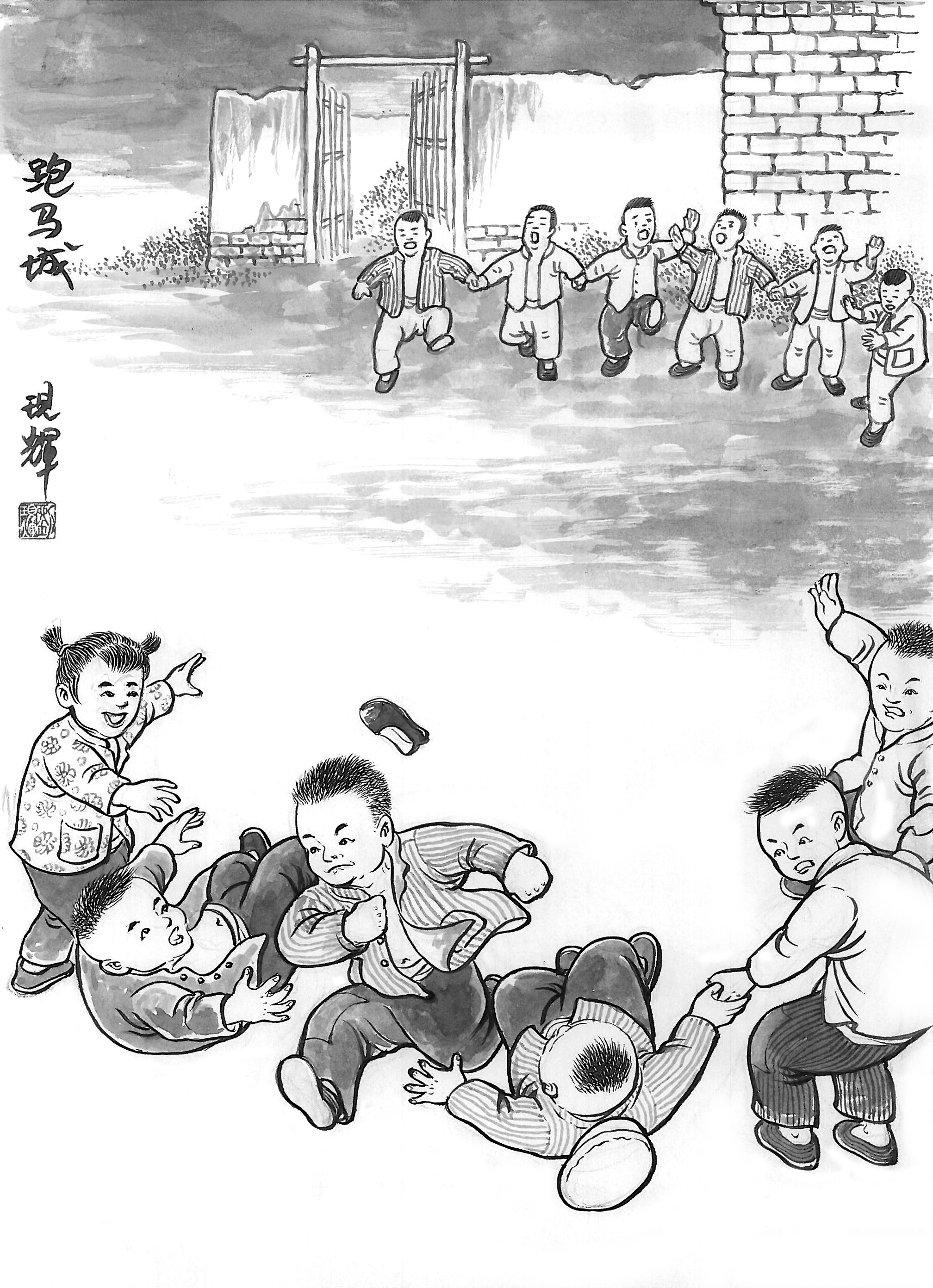

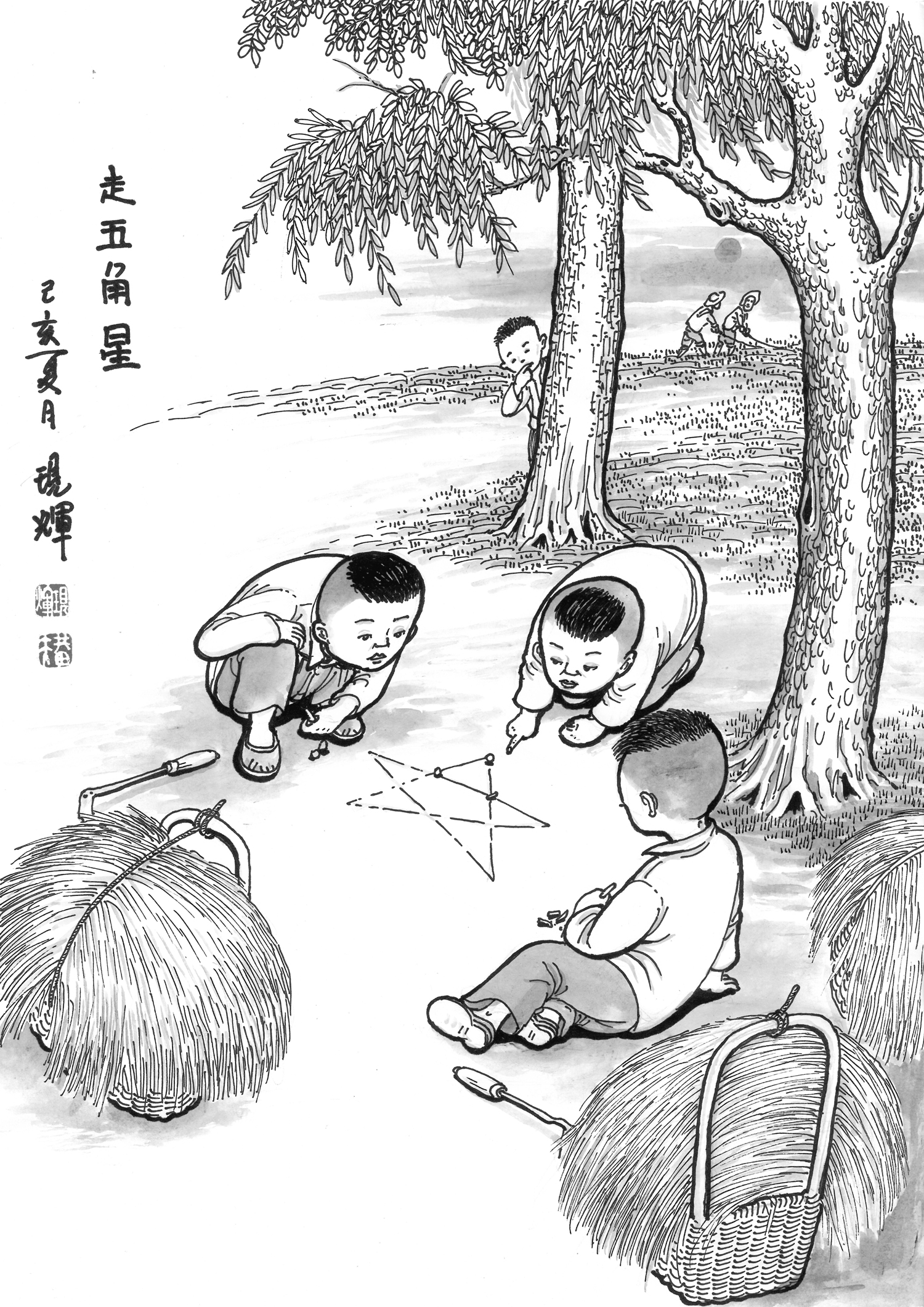

这几年,刘现辉的民俗漫画作品声名渐起,代表作有“童年记忆”“童年日记”“漫画笑看人生百态”“典故传说”系列。人民日报海外版刊登过他的乡愁、童年、抗疫等主题作品,长城网开设有《画说民俗》《漫画百态》系列专栏,曾为一些地方志、作家作品配图。他有自己的作品发布平台,注册了微信公众号,快手、抖音上都有账号,粉丝众多。2019年10月出版的画集《童年那些事儿》是河北省特色读物,初版3000册即将售罄,在新疆、云南、内蒙古……甚至海外都有读者。

刘现辉近照 李玲 摄

2020年1月15日,刘现辉在河北省图书馆举办民俗主题画展。之后,衡水市图书馆也做了推广活动。新冠肺炎疫情发生后,他创作了三四十幅抗疫题材的作品。衡水支援湖北医疗队凯旋,他为68位队员捐赠了自己的画集。

在衡水市书画院原院长、画家、诗人王学明看来,刘现辉的创作难能可贵,是对即将消逝的农耕文明的忠实记录。“现辉的画不只是人物造型,包括场景、农具等等,都做了生动细致的描绘。他本意是忠实地记录生活,正因为如此,就使那些慢慢被人们淡忘的或者已然消失的东西,在他的笔下保留了下来,使其具有了一定的‘文物’价值。”

结缘内画来到衡水

“我们老家出梨。春天梨花盛开的时候,特别漂亮。”刘现辉1970年生,老家是河北赵县东部的范庄镇曹庄村。这是个大村子,现在人口8000多,每年都有梨花节。刘现辉小时候,村里有16个生产小队,他家在14小队。

上世纪70年代的华北农村生活艰苦。刘现辉家世代农民,“条件”并不好。他的爷爷是老党员,父亲是大队治保主任。“感觉自己继承了父亲的性格,比较豪爽,对朋友真诚。那时家里穷归穷,来了朋友也要招待,到供销社弄点酒、菜。没有面了,就让母亲出去借,也要包饺子擀面条。”

刘现辉兄弟姐妹5个,一哥一姐一弟一妹,他是中间的,行三。“其实我们的童年生活很苦,但记忆中几乎都是快乐。”刘现辉十六七岁之前没穿过新衣服,小时候一直穿哥哥姐姐的旧衣服,经常打着补丁,也不合身。他对此并不是很在意,认为“物质生活可以凑合,但精神上不可以。”

刘现辉的童年记忆中,曹庄村文化氛围比较浓郁,有好几个戏班,练武的人也不少。“村西头是秧歌戏,南头有丝弦,东头少林,西头‘五虎’——也是化装戴帽子练武术。从小就看,耳濡目染的非常喜欢,所以也愿意画这些内容。”

对绘画的热爱源自哪里,刘现辉自己也无法解释。“可能就是天生的吧。家里老人们没有文化,但不知为什么自己从小就特别喜欢画。记得五六岁上就整天画个不停,画小人,画身边的各种事物。冬天手上长冻疮,肿着裂着也要画下去,太喜欢太痴迷了。”家里穷,纸笔都不好找,刘现辉把哥哥用剩下的铅笔头捡起来,套上塑料管接着用;没有画纸,就用各种纸的背面,“课本空白的地方基本上都画满了,纸上不能见空地儿。”

刘现辉没有接受过美术老师的专门指点。“就是自己瞎画。或者说,小人书就是我的老师。”上世纪70、80年代,连环画曾是中国美术的重要画种,很多经典中外名著被美术名家创作为连环画作品广为流传,成为不可替代的精神食粮,滋养了几代人。当时的连环画定价并不高,每本很少有超过1元的。然而,就算这样“亲民”的价格,对很多农家子弟来说,也是难以逾越的门槛。“村里有时来货郎,卖一些小人书,稍微有点钱的人家里会买一本。我们家穷,买不起,看谁家有就借人家的看。或者有了好吃的给人家,换书看。串亲戚时,看见人家不要的就拿回来,照着一点一点描画。感觉自己最早接触那些古今中外的知识都是通过小人书看来的。那时咱们国家很重视连环画,出版了很多,大人小孩都爱看。”

连环画让刘现辉学到很多东西。“四大名著、百家争鸣,还有很多外国名著《钢铁是怎样炼成的》《老人与海》《战争与和平》等等,都是通过小人书看来的,不然农村的孩子到哪里接触这些呢。”

刘现辉在村里读完小学、初中后到范庄镇上高中。17岁时,他的父亲去世,家里没有了经济来源,日子更不好过。不得已,刘现辉离开了学校,开始自己学生意,最初卖水果,到外面四处推销,后来开厂子,做过很多事情。

“经历困难一些不重要,主要看怎么把握、怎么转换思路,还是要靠自己的独立、自强和豁达。”闯荡10多年后,一个偶然的机会,刘现辉在石家庄看到来自衡水的内画艺术,非常喜欢。1997年,他收到一封来自衡水的邀请信。“当时在衡水有一个内画学习班,我过来学习,后来一步步留在了这里。”

刚来衡水时,刘现辉举目无亲,一个人也不认识。他适应能力很强,头脑灵活,很快走出了自己的一片天地。“毕竟以前做过生意,和纯画画的不太一样”。

悉尼奥运会那年(2000年),刘现辉接到一批考拉熊内画工艺品订单。他组织了一批人一起做,“大家画的都不一样。后来安排勾线的只管勾线,上颜色的只管上颜色,这样可以提高效率,实现量产。”

挣到一些钱后,刘现辉来到华山、上海、杭州等地,租地方做门市,雇当地人看店,自己组织供货。他曾去过很多地方,2003年到2008年在东南亚多个国家举办过数次个人作品展。“当时是内画国画都做,也去过台湾,属于文化交流。对方有公司,邀请艺术家过去在各大商场做巡展,连表演带接单……这对自己的人生阅历来说,又是一个提升。再加上多读书,都是在丰富自己。”

市场经济的风浪,带给刘现辉的有机遇也有挑战,他脚下的路并不平坦。“这些年经历的坎坷太多了,非典那年赔过十几万……起起落落的,现在看得很开。”大大小小的失败,让他一步步变得成熟,也更加坚韧,并从中悟出了很多道理。“人没有经历过低谷是很可怕的。现在假如让我找伙计,没有赔过钱的我绝对不和他打交道。如果一个人从没有失败过,很容易栽倒了起不来。承受能力不行。尤其是年轻的时候,失败可能是人生最大的财富。”

这其实是难度很大的挑战。“失败了,得能重新站起来、走出来。这并不容易。困难是永远存在的,等到不觉得困难是困难,还能把经历过的苦酿成甜,这人绝对会很厉害,一生就大成了。”多年过去,刘现辉在衡水成了家。他认为,父母对自己影响最大的一点是善良、待人真诚,自己对孩子的教育也是一样。“传统的孝道非常重要。我们的言行对孩子来说是一种潜移默化的熏陶,他们传承了这些,心态比较平和,不会盲目与他人攀比,自己的事情也会处理妥当。”

文以载道,画亦如是

“农耕时代已经结束,一代人的童年没有了。我做这件事的初衷,是想留住时光、留住乡愁。”刘现辉经常看各个平台上有关自己作品的留言,“很多挺有意思,是发自内心的。有一条是,以前物质匮乏,为什么人们还这么快乐,现在物质丰富,很多人却感觉浮躁,压力很大……这后面有很多值得思考的问题。”

刘现辉被称作民俗漫画家,笔下的人物景致充满了天真童趣、韵味隽永。“画这些内容,也是通过很多尝试才最终定位的。以前画过古代题材。因为喜欢传统文化,曾经打算通过画典故、故事等引导人,但发现爱看的人不多,因为距离生活比较远,人们不太好理解。画现代题材感觉也不是很好。而童年是个合适的时间距离,有美感。北方的农村生活有一定的代表性、典型性,不少人都经历过。我画的是一代人共同的快乐童年,最吸引人。”

刘现辉认为,自己的绘画属于连环画范畴,但作品之间的连贯性不是很明显,“一幅画可以是独立的一个故事,配上一段小文字,比较易读,孩子们能看进去。”

“现在连环画有点‘断代’了,很可惜。这是特别好的一种绘画形式。”刘现辉感觉,目前市场上的一些绘本有点太过简单,“一本书没有几张画,比起以前的连环画,内容上单薄很多。现在我买书去旧书摊上找,感觉以前人们做学问要扎实、用心。有个比喻,就像母亲的手抚摸你的心灵一样,真的是用心在教育,想给你些什么。如果仅仅流于形式,又想做样子又想赚钱,目的就不单纯了。”

在绘画道路上,刘现辉几乎一直是在独自摸索。“很庆幸没有固定的老师一直手把手地教,不受过多的限制,很自然地去喜欢一些元素,可以拿来就用。看过的画比较多,有吸引自己的技巧、风格……不自觉地就吸收进来。”他说,对自己影响大的艺术家有丰子恺、刘继卣,连环画家贺友直,漫画家有丁聪、方成等等,“曾经临摹他们的作品,受到一定影响,现在自己的作品中很多线条的风格有他们的痕迹。”

来到衡水后,刘现辉在武强年画中汲取了不少营养。“现在作品里有很多武强年画的元素,比如小孩儿脑袋胖胖的,很喜庆,让人看着有种愉悦感。”他认为,美术作品要带给人美的享受,“要是都成了忆苦思甜,观感不太好。”

目前,刘现辉已创作了1000多幅作品,从构图来说,没有两张是相同的。“这一点难度很大。曾经和一些美院的教授们交流,他们也很吃惊。”

“画画看似简单,其实得在脑子里形成画面,考虑表现的角度,想告诉人们什么,让人看了有反思有回味。”曾有人问刘现辉为什么这么高产,他说,因为脑子里的东西太多了,画出来的远远不够,还得不断画下去。“不过,画的时候也是有选择的。生活中的事情太多了,得选最有代表性典型性的,尤其要结合现实有意义,让人能感悟些什么。有句话是‘文以载道’,绘画也是如此。”

刘现辉的作品题材大部分源自个人生活经历,也有不少采风收获的内容。他经常去乡村找一些老人,也会有意识地和朋友们聊一些话题,多方面深入挖掘生活,“行走各地,接触面比较广,走到哪里都愿意和人多沟通,可以吸收一些东西。”前段时间,有机构找到刘现辉,邀请他为一本关于贾大山的书配图。“书稿已经发了过来,也到正定采过风,与贾大山的家人聊了聊。自己得吃透了才能下笔。过几天计划再去一趟。”

创作是个艰苦的过程,刘现辉有时也会面临“瓶颈”,破解的方式并无捷径,唯有勤奋。“积累和酝酿特别重要。人在年少的时候是个‘空仓’,可以填东西,到了四五十岁,是满仓的年龄,就像造酒一样,酝酿着把之前的积累转化成精华。如果没有积累,都是水,那什么也不会有,是很乏味的。”他说,人到了一定的年龄会开始思考,该如何把自己的经历与知识融到一起,达到知行合一。

“这个时代需要文化,更需要思想。”刘现辉感到,有时文化的影响力比实际的投资还要大。“做事情挣钱是一方面,还得说做有意义的事。古人说‘人过留名雁过留声’,非常在意身后的评价,不能总考虑眼前的短期利益。”

刘现辉的漫画作品中有一幅名为《孩子不会在原地等你》,人们感触很深。“我画的是,父亲母亲背着很多钱回来了,孩子却让警察带走了。原因就是大人天天在外忙着挣钱,说是给孩子奔前程,却忽视了教育。孩子缺乏管教,总在家玩游戏,接触不良信息,行为出现问题。”刘现辉说,这是截取了一个有代表性的社会现象,有警示的味道。“孩子的问题实际上是出在家长身上。现代人生活压力大,很多人把孩子放到托管、学校,或者交给老人。我们常说父母是孩子最好的老师,言传身教比什么都强,可在家陪孩子就没办法挣钱、没办法生活,这是很现实的社会问题。”

家长的角色无可替代。刘现辉说,在对物质生活态度、价值观的树立等方面,家长对孩子应该有好的引导。“有句话是‘老人不讲古,子孙忘了祖’。不少‘老俗话’很有道理,要是没人给孩子们讲述,我们会不知不觉丢掉很多东西。人不能没有根,好的传统、家风得传承下去。”

“精神上的滋养比起物质来说更为重要。”多年的经历让刘现辉愈发意识到,读书的年龄一定要读书。“我是来自农村的孩子,家里又穷,假如不看书,怎么会形成自己的思想?越是家里条件不好,越要读书,只有这样才能造就人,改变命运。人生道路不是固定的,有了知识,人的承受能力、变通能力才会更强,才能真正走出属于自己的路。”

刘现辉的想法是,以后有了实力,会协助推动发展家庭书屋。“不管有钱没有钱,一个家庭一定要有一张书桌、必要的书籍,营造读书的氛围。好的书籍能造就一个灵魂,帮孩子们树立正确的价值观。书堆里长大的孩子,不用过多的说教也错不了。”

《童年那些事儿》读者群的年龄结构,与刘现辉最初的预判不太一样。“以前感觉60后、70后经过这个时代,会更愿意看这些内容,其实不然。销售平台有统计,80后、90后是这本书购买者的主流。”

这是一本可以三代人共读的读物,长辈可以借此给孩子讲以前的生活。“对老人来说是回忆,中年人能从中找到亲切、放松,对孩子来说,是一种传承和启发。”刘现辉说,现在人们需要这样的精神食粮。“往大里说,是一种乡愁,老百姓看了是一种情怀……也可以说,被无形中丢下的这些东西恰好被我捡拾起来了,正好是人们所需要的。也算是契合了这个时代吧。”他注意到,很多留言的核心是,融不进的城市,回不去的乡村。“不少农民进了城后找不到自己的位置,有些尴尬。在城市里生活压力很大,人们的心静不下来。大家都在攀比,想往上走。如果能力不足,会非常累。很多人随波逐流,不敢活出自我,感觉是价值观出现问题。”

刘现辉想用绘画的方式呼唤人们内心本真的善良与回归。“起码活得现实一点,知道自己该怎么活,路该怎么走。找到自己的方向。”

人生不设限

赚很多钱曾是刘现辉的追求,但他说现在已经不是了,“以前做生意、画内画的时候很挣钱,2000年时就能每月收入数万,但却经常感觉难以进入状态,有时一天只能画2小时。而现在画这些,才是我人生最想做的。”刘现辉觉得,自己这辈子的使命就是用绘画留住时光,这样的创作让他感觉很幸福,“通过绘画想明白了很多事,也让自己静了下来,生活变得通透。”

曾有位教授对刘现辉说,你活得太幸福了,在两个世界里游走。刘现辉认同这种说法。“我画画的时候,真的就进入了画面中的世界。从小就没有放下过,哪怕做别的工作……在现实中觉得很累的时候,就拿绘画当休息了。”这些年,他一直是纸笔不离身,几乎每天都在画,不是被动地记录,而是主动地表达。“毕竟画这些不像其他,需要铺毡子支架子、笔墨纸砚好多工具,随便拿张纸拿支笔就能画。”

现在,刘现辉感觉自己正处于创作的旺盛期。“很多想法在不断涌现。可能后半辈子不做别的,专门就做这一件事。其实,能把这件事做好也不容易。”

刘现辉是河北省工艺美术家,但他对身份的标签不是特别看重。“说实话,艺术界的交流不是看名头,而是看你是不是真正有思想、能说出东西来。我现在也不是美协会员。人们是通过作品本身认识我的,我知道自己该往哪里走,觉得把事情做好就够了。”

刘现辉没有给自己设限,也不卖画。“一开始是顾生活,卖了一些,但后来感觉不能再卖。原作没有了是很大的损失,作品不完整了。绘画是基础,是为了留住东西。画这一幅画是记录一件事,有自己的想法、有激情在里面,再画就不是那感觉了。如果把画出成书,大家都能买得起,能交流。”

刘现辉转换思路,开始研发出售相关的衍生文创周边产品,除了图书、出版物,还做了几款酒,烧制瓷器(盘子、摆件),做茶具、酒具、剪纸、系列生活用品等等。此外,他还有一些文旅项目的合作,建设文化长廊、园林小品等,还想和大学合作开发动漫、雕塑,“这样做,产品的附加值远远大于卖画。用多种形式去表现,路会更宽,人们看了更有触动,而且社会意义更大。”

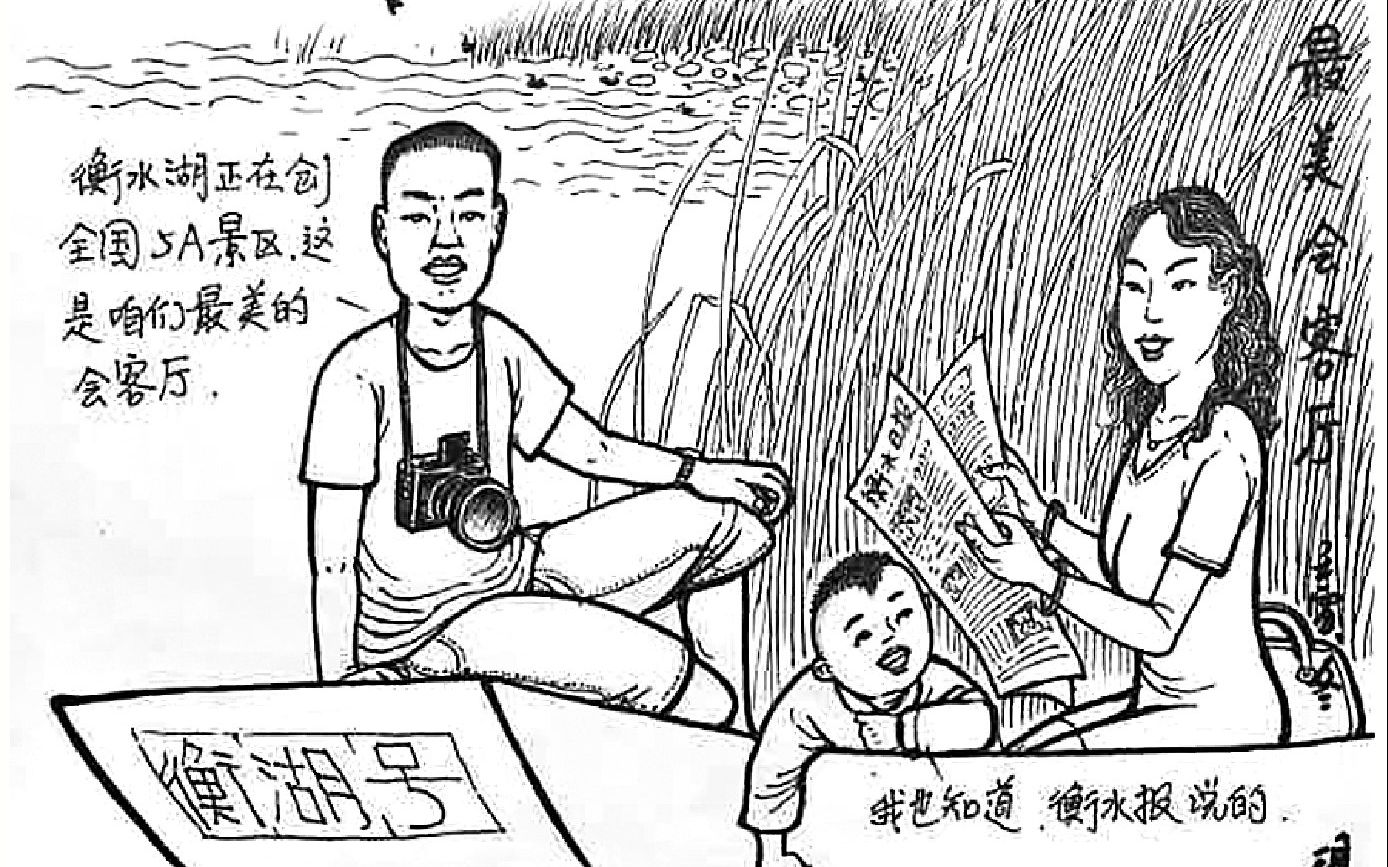

如今,刘现辉和衡水已是感情深厚。“在这里生活工作这么多年,感觉是衡水造就、成就了自己。这里就是第二故乡,我以自己是衡水人为傲。”

这些年,衡水对文化艺术方面的建设非常重视,让刘现辉对这片热土更加留恋。“在衡水,能够经常与朋友们谈论文化艺术,交流思想性的东西比较多。对个人成长和事业发展来说,提升的空间比较大。”

刘现辉有计划在衡水做文旅项目,“农耕文明离我们越来越远,现在有的孩子五谷不分,我们可以通过一些展示、体验项目,让人们知道庄稼什么样,过去怎样种地、收获。在衡水湖附近可以做民俗文化产业园,把衡水的民俗、衡水湖的记忆留住,做餐饮、旅游、文创产品等。客人来衡水,得带点有衡水特色的东西回去。 ”

突如其来的新冠肺炎疫情,对刘现辉来说是一个新的起点。“这场危机实际也是机遇,正好能静下心来好好创作。我的销售渠道主要是在网上,线下的展览不是求利,网上的展示受众更多。疫情发生后,人们都不出门,正好在家看书。正月里我的书卖了不少。”

“后疫情时代”出现的一些不确定,让有的人不知道下一步该往哪里走,但刘现辉很明确。“一个人不管做什么,不迷茫的时候才能静下来。世界其实很辩证。把事情做好了是基础,不用多想,一切都会水到渠成,总想牟利反倒容易偏离。我们还是应该回归传统和本源。优秀的传统文化能够造就一个人,让我们有自信、有自我。”

广告

广告

广告

广告

广告

广告