追“新”逐“质”强引擎

——沧州以科技创新赋能高质量发展

沧州四星玻璃股份有限公司现代化生产线上,工人们在赶制订单。 魏志广摄

河北宏润核装备科技股份有限公司生产的全球最耐热主蒸汽管道成功应用于国家电力示范项目,每年可减排二氧化碳126万吨;沧州经济开发区内,河北众燚核电装备有限公司的抗震自扩底锚栓成功打破国外垄断,核心技术100%自主可控……

“十四五”期间,我市坚定不移实施创新驱动发展战略,以体制机制改革为突破口,以平台载体建设为支撑,以企业主体培育为核心,推动科技创新与产业发展深度融合,科技创新综合实力实现跨越式提升,在渤海湾畔奏响从“制造”向“创造”跨越的强劲乐章。

体制机制破冰

制度红利持续释放

“政策精准滴灌,企业创新才有底气。”沧州四星玻璃股份有限公司副总经理杨连森的感慨,道出了众多企业的心声。该公司依托自主研发的5.0中性硼硅玻璃技术填补国内空白,其智能化改造项目获超长期特别国债补贴4582万元,背后是沧州构建的“政策+机制+服务”创新生态体系。

沧州以制度创新破除发展桎梏,率先在全省推行重点研发项目“揭榜挂帅”机制,5079万元财政资金支持24个市级项目开展关键核心技术和“卡脖子”技术攻关。在沧州农林科学院和沧州师范学院开展赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点工作,将原来的职务科技成果所有权归属单位的单一模式拓展为科研人员与单位共享所有权、独享所有权等多种模式。

机制创新之外,政策体系的迭代升级为创新发展提供了持续动力。市政府办公室先后印发《关于大力推进科技创新工作的若干措施》《关于进一步吸引京津科技成果在沧转移转化的若干措施》等文件,构建起覆盖研发、转化、产业化全链条的政策矩阵。2025年修订的新政更聚焦“真金白银”支持,对企业自主研发的重大科技成果转化项目给予100万至500万元补助。科技创新券为中小微企业“雪中送炭”,省市级资金累计支持企业823.3万元,惠及企业60余家。

一系列政策与机制的组合拳,最终转化为实实在在的创新成效。翻开沧州“十四五”科技创新成绩单,一组组数据彰显实力:全社会R&D经费投入从2020年的47.62亿元增至2024年的58.26亿元,增长22.34%;累计斩获省级科学技术奖40项,其中技术发明奖13项,创新“浓度”持续提升。

平台载体筑基

主体培育壮大

走进燕赵绿色化工实验室一期中试基地,1.7万平方米的科研设施内,6个中试项目正在有序推进。这个河北省重点布局的实验室,目前投资1.38亿元,已完成双法人注册和组织架构搭建,未来将成为绿色化工产业创新的核心引擎。

“十四五”期间,我市围绕绿色化工、管道装备等主导产业,高标准布局科技创新平台,实现“一产业一创新平台”全覆盖。截至2025年,全市省级科技创新平台达126家,其中省级重点实验室15家、产业技术研究院13家、新型研发机构2家、技术创新中心96家。

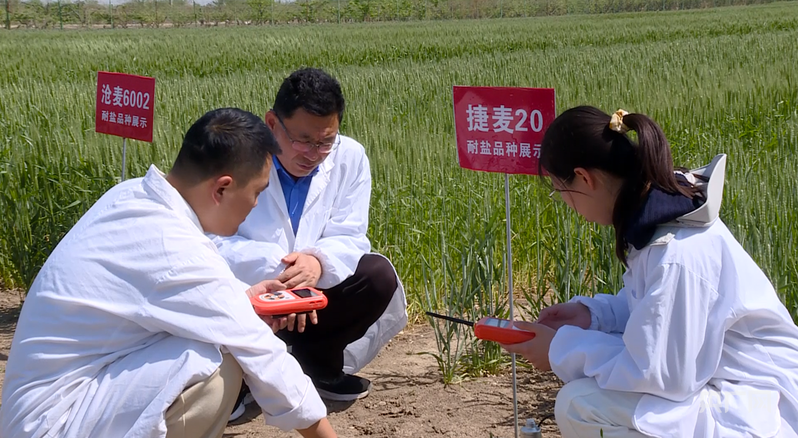

在全域布局的基础上,沧州着力推动高端平台实现突破,抢占创新制高点。2024年,“国家盐碱地综合利用技术创新中心旱碱麦特色产业创新基地”落户沧州,这个基地成为国家盐碱地综合利用技术创新中心在全国设立的首个创新基地。天津工业大学沧州研究院入驻31个科研团队,推动海派特膜科技等企业实现高性能分离膜量产,形成“研发—中试—产业化”闭环。

企业是创新的主体,也是科技成果转化的载体。我市积极构建“科技型中小企业—高新技术企业—科技龙头企业”梯次培育体系,实施“倍增计划”与“双提升行动”,创新主体规模与质量同步提升。

“从省级科技型中小企业到国家高新技术企业,再到专精特新‘小巨人’企业,每一步都离不开政府的精准帮扶。”河北中和铸造有限公司负责人刘万一手持企业资质证书介绍。这家企业凭借35项专利攻克阀门铸件缩孔难题,产品远销10余个国家,年产能达1万吨,成为北美泵阀铸件主力供应商。

梯次培育的成果,在一组组数据中得到集中体现。“十四五”期间,全市新增省级科技型中小企业4481家,总数达15745家;新增国家高新技术企业780家,总数达1573家;新增国家级科技型中小企业2364家,总数达2454家,均实现翻倍增长。2025年,信联电子材料科技股份有限公司牵头组建的“河北省超高纯电子化学品产业创新联合体”获批省级创新联合体,成为沧州市首家省级创新联合体,带动产业链10余家企业协同创新。

为助力企业持续成长,沧州还从服务与金融两方面提供配套支持。“十四五”期间,我市组建301人的省级科技特派员队伍,建成137家科技特派员工作站,选派34个专精特新“小巨人”科技特派团深入企业。献县盛迈迪管道科技有限公司依托特派团指导,改良聚乙烯材料配方,实现能耗降低18%、年减碳排放5000吨。科技金融深度融合,“十四五”期间,我市设立3亿元膜材料创投基金,争取省科技引导基金6000万元。2025年对津膜科技等项目投资1.35亿元。同时,对高新技术企业贷款、科技保险给予最高20万元补贴。

协同开放聚智

产业创新升级

“我们的高性能中空纤维分离膜技术成功量产,离不开天津工业大学沧州研究院的支持。”海派特膜科技(河北)有限公司副总经理方朗说。2022年,该公司将天津工业大学王亮教授团队的“智能化与模块化膜装备研发及产业化”成果落地转化,年产值近5000万元,2024年升级为规模以上工业企业。

作为京津冀协同发展的重要节点城市,我市充分发挥区位优势,积极承接京津科技成果转移转化,构建“京津研发、沧州转化”的创新格局。“十四五”期间,我市加强与京津高校、科研院所合作,共建创新平台,天津工业大学沧州研究院、沧州师范学院京津冀协同创新中心等平台先后落地,累计入驻科研团队50余个,承担项目100余项,带动新注册企业20余家。

2025年,全市举行北京化工大学科技成果发布暨校企对接会等活动30余场,其中与京津对接13场,促成企业与北京交通大学、河北工业大学等签署合作协议30项;爱彼爱和新材料有限公司等3家企业被认定为省级国际科技合作基地,全市省级国际科技合作基地达26家。

创新的核心是人才,沧州在协同开放中同步推进人才引育工作。2025年全市选派省级科技特派员301名,其中农业、企业科技特派员114名、乡镇特派员187名;引进持证外籍人才146名,其中A类高端人才50名,B类专业人才96名;举办中东欧(沧州)低空经济人才交流会,7名国外专家参会,发布79个人才需求,13家企业签约合作,为低空经济发展注入“国际智慧”。

创新动能的激活,带来了产业创新升级,发展新优势进一步凸显。在沧州渤海防爆特种工具集团有限公司实验室,技术人员正在测试新型铜合金材料。“与河北科技大学合作研发的材料,硬度提升15%,抗拉强度提高10%。”公司副总经理任俊勇介绍。该企业牵头制定的铜合金防爆工具团体标准,填补国内全系列标准空白,带动行业整体升级。

以县域特色产业集群为载体,沧州推动创新链与产业链深度融合,形成集群化发展优势。“十四五”期间,我市以48个县域特色产业集群为载体,推动25个集群纳入省级重点,数量居全省第一。2024年特色产业集群营业收入达7661亿元,其中省级重点集群贡献6596亿元。

在产业升级过程中,传统产业通过创新实现高端化转型。献县整合建仪建材、环保设备等产业,打造年产值超百亿元的市政设备产业集群;盐山管道装备集群深化“共享智造”模式,200余项科技成果向百家企业开放共享;南皮五金机电产业与50余家院校合作,申请专利1938项,实现从零部件到整机制造的跨越。

与此同时,新兴产业在创新驱动下加速崛起。河北科源智能电气有限公司研发的乘用车换电站,将换电时间缩短至3—5分钟;中捷产业园区推动鲨鱼飞机量产,配套建设河北建新新型复合材料研发中心,构建低空经济产业链;河北天成药业股份有限公司历时10年研发两款抗肿瘤新药,可替代进口产品,降低患者治疗成本。

风劲潮涌处,扬帆奋进时。站在新的发展起点,沧州将以更开放的姿态、更包容的生态、更坚实的步伐,持续点燃创新引擎,在高质量发展的征程上书写更加精彩的“智造”篇章。

编辑:贾扬阳

来源:今日渤海网原标题:奋进的沧州·“十四五”答卷|追“新”逐“质”强引擎

广告

广告

广告

广告

广告

广告