墨香漫溢的客厅里,80岁的封锦湘正站在案台前,左手轻扶案沿,右手握笔蘸墨,手腕稳而不颤。不一会儿,一首苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》词句随笔锋流转,在宣纸上徐徐铺展。近日,记者走进位于衡水市桃城区的封锦湘家中,看到这位老人退休后以书法寄情、用镜头留忆的雅致生活。

封锦湘与书法的缘分,早在上中学时便埋下种子。那时他爱临摹老师的硬笔板书,跟着村里老艺人学写“花鸟字”,后来担任学校校刊主编,刊头题词、版面设计全由他包办,“书法基因”悄然扎根。1968年入伍后,封锦湘因书画特长被调入部队电影组,写标语、制幻灯,练熟多类字体,还学了国画与装裱;1985年,他转业后,订阅《书法报》,淘名家字帖,每天挤一小时练草书;1993年加入衡水市书协、文联……2006年退休后,封锦湘迎来了“草书黄金期”。

退休后,封锦湘在客厅摆放了一张两米长的案台,上面整齐摆满了宣纸、毛笔、墨汁,从此每天雷打不动练两小时的书法。为精进技艺,他成了“较真”的老人:专程买怀素、王羲之的法帖,逐字研究结构与章法。每次创作前,必在草稿纸上用钢笔、铅笔反复练习,一个字练十几遍是常事,直到手腕形成“肌肉记忆”,才敢提笔落墨。“草书讲究‘一气呵成’,断了劲,字就没了灵气。”他说,自己最爱写古今诗词,毛泽东的《沁园春·雪》《沁园春·长沙》等已经烂熟于心,“写熟悉的内容,才能全神贯注琢磨笔法”。

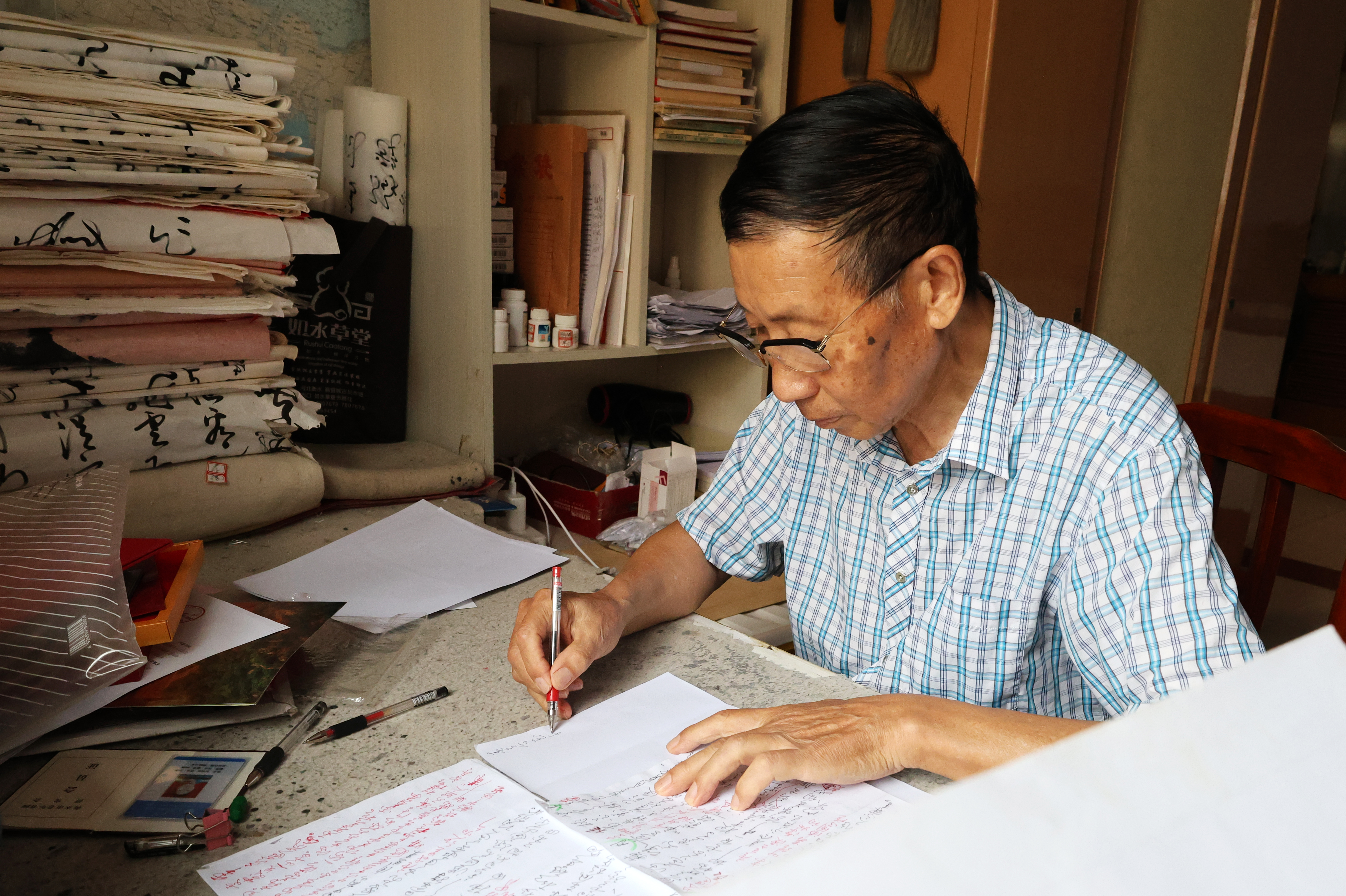

记者在他的卧室书桌上看到,桌子的最里侧堆放着一米多高的宣纸作品,每一张都叠得整齐,旁边还放着同样高度的草稿纸,密密麻麻的字迹上,红笔修改痕迹清晰可见。“这些都是近十年练的,床底下也装满了书法作品。”封锦湘笑着说,为打磨技艺,他从不在乎笔墨消耗,“能把草书写好,这点投入不算啥”。

退休后的系统钻研,让封锦湘的草书渐渐形成风格。他跟着《书画频道》学技巧,临摹“二王”时坚持“师古不泥”——既保留传统草书的奔放纵逸,又融入自己的沉稳笔锋,追求“草而不狂、险而有规”的美感。创作时只选经典诗词,杜绝“丑书”与错漏,让每幅作品既有艺术感,又能传递文化内涵。这份执着为封锦湘换来了硕果:加入河北省书协;获评国家一级美术师;作品在“东方美”“江山颂”等全国赛事中拿数十个金、银奖;50多幅作品入编《中国书画名家大典》。2022年,他还获评“中俄文化交流大使”“人民优秀书画家”,作品入选全国艺术展,让更多人看见草书之美。

最让封锦湘自豪的,是2019年耗时两个多月完成的5部百米草书长卷。那段时间,他每天从早8时写到中午12时,下午2时写到傍晚6时,遇到生僻字时,仔细翻阅字典,最终,完成了《千字文》《千家诗》等5部长卷,最长的《千家诗》达110米。他装裱后拍成视频发到网上,引来众多网友点赞,不少书法爱好者还专程上门交流。“用草书传承传统文化,这是我最开心的事。”他说。

除了书法,摄影与制作相册,是封锦湘晚年生活的另一重乐趣。退休后,封锦湘或是带着家人,或是和老战友结伴,走遍了除西藏外的所有省份,打卡了近百处5A级景区。每到一个地方,他都会举起手机,随走随拍。起初,他把照片洗出来,按景区、年份整理成30多盒8000多张纸质照片,后来学会了用手机制作电子相册。现在,他已制作完成了近300部电子相册,每一部都有明确的主题:《洛阳牡丹甲天下》记录牡丹的雍容华贵、《西安古都游》展现历史的厚重、《战友聚会回忆录》留存岁月的温情……每逢建党节、建军节,他还会专门制作红色主题相册,选上革命圣地的照片,配上红色诗词,发给老战友、老同事,传递正能量。

如今80岁的封锦湘,视力不如从前,握笔久了手腕也会发酸,但他从没停歇:每天依旧练两小时书法,每周整理一次照片,遇到好天气还会去公园拍花草。“莫道桑榆晚,为霞尚满天”,正如他常挂在嘴边的这句话,退休后的生活因笔墨与光影的陪伴,充满了文化的厚度与生活的温度。“只要身体允许,我就会一直写下去、拍下去,把晚年日子过得更有滋味。”封锦湘说。

广告

广告

广告

广告

广告

广告