◆核心提示

抗日战争期间,衡水大地燃起了烽烟战火。回顾数十年来我们的报纸中的相关报道,描绘“战争画卷”“英雄图谱”——当年衡水军民在中国共产党的领导下建立抗日根据地,拿起简陋的武器,在田间沟壑、青纱帐中与日寇展开了艰苦卓绝的斗争,无数英烈付出鲜血和生命,最终取得胜利。岁月荏苒,伟大抗战精神永远照亮我们的前行之路!

《衡水日报》曾用过的相关栏头

秋风袭来,安济桥上的石狮静静伫立。当年侵华日军船只经滏阳河南犯,将桥中孔炸毁的痕迹依稀可寻。抗日战争胜利距今八十载春秋,衡水军民展现出的英勇与顽强,早已镌刻在历史长卷之中。从建立抗日根据地到开展武装斗争,从反“扫荡”的生死考验到迎来胜利和解放的喜悦,衡水人民用鲜血和生命谱写了一曲激昂澎湃的抗日壮歌。

抗日烽火燃衡水 游击战术显神通

1937年7月7日,日军以卢沟桥事变为起点,发动了全面侵华战争。平津等地相继失守,日军沿平汉、津浦铁路大举南侵,短短几个月,衡水大地便沦陷于侵略者的铁蹄之下。《衡水日报》刊发的史料显示,景县、衡水(现桃城区)、深县(现深州市)、阜城、枣强等多县曾遭遇日军飞机轰炸。日寇烧杀抢掠,让无数衡水百姓遭难,“无村不戴孝,处处闻哭声”。

1995年8月2日《衡水日报》

民族危难之际,中国共产党领导抗日军民先后开辟了冀中抗日根据地(含深州市、武强县、饶阳县、安平县)、冀南抗日根据地(含桃城区、冀州区、枣强县、景县、故城县、阜城县、武邑县)。衡水市现辖区当时地跨两个抗日根据地,具有重要的战略位置,是日军进行“扫荡”的重点地区(2005年9月1日《衡水日报》1版)。

东进纵队在枣强县进行刺杀训练。

在中国共产党领导下,衡水各级抗日武装相继建立。到1940年底,各县大队一般都在200人以上,区小队一般也有50人左右,村村都有人数不等的民兵自卫队。《衡水群众报》自1962年10月起开设“衡水地区英雄志”栏目,记述了曾经战斗在枣北、深南、安平、故城以及武邑清凉店等地的抗日游击队的故事。其中,安平县大队组建时间可追溯至全面抗战初期。这些抗日武装积极配合主力部队作战,同时也开展独立行动,昼伏夜出,运用地道战、地雷战、麻雀战等多种游击战术,对日伪势力构成了持续威胁。

1938年10月武汉和广州失守后,中国抗日战争进入战略相持阶段。日本侵略者回师华北,衡水各县城在1939年2月至4月间先后沦陷。衡水的抗日武装重点针对日军的“囚笼”政策,开展了大规模的破路斗争,先后破坏了沧石公路、石德铁路和各县主要公路。同时,以此为战机,集中优势兵力,消灭敌人。

冀县军民平毁封锁沟。

1940年5月29日,马本斋率领1000多名回民支队和300多名衡水县大队队员,利用有利地形在衡水县城北西康庄设伏,取得了歼灭日军80人、毙俘伪军300余人的胜利(1995年7月20日《衡水日报》3版)。6月7日,回民支队挑选60名精兵强将,分别化装成日军和伪军,开进榆科据点,待伪军出来列队迎接时,即刻投入战斗,当场毙敌20余人,俘虏30余人,缴获步枪30余支,我仅伤三四人(2021年11月5日2版)。1940年9月21日,八路军新九旅在故城县的东高才村一举歼灭日伪军200多名,并缴获野炮1门(1995年7月9日4版)。这一时期大大小小的战斗,不仅粉碎了敌人的“囚笼”政策,还进一步巩固了抗日根据地,而且使抗日武装得到了发展和壮大。

1941年5月,衡水南部各县在八路军主力部队的配合下,对日军伸向冀南抗日根据地内的主要公路进行了5昼夜的大破击,破坏了郑口至边家庄长达72.5公里的封锁沟墙,平毁了景县至宋门、景县至青兰间公路十余公里,阜城县城至漫河公路4.5公里,武邑县城至康疃公路15公里,此外还平毁了孙村至宋门、孙村至五步村以及漫河至彭楼村的公路(2005年9月1日1版)。这次破路中,新七旅第十九团在娄子镇地下党组织的协助和枣南县抗日游击大队配合下,于5月24日对娄子据点发起突然袭击。这次战斗共击毙日军27人,俘伪军9人,缴获轻、重机枪各1挺,掷弹筒1个,步枪15支,子弹万余发及大量军用品,娄子据点被烧毁(2005年6月14日《衡水日报·晨刊》B6版)。娄子歼敌战创造了平原游击战“军地配合,出奇制胜”的模范战例,被列为一二九师战史中十大典型战例之一。

新七旅第十九团在娄子歼敌战斗后胜利归来。

衡水北部四县也在冀中区党委的领导下开展了轰轰烈烈的交通破击战。1941年11月14日至17日夜,深南县开展破击战,4319名民兵参加,破击石德铁路28公里,破坏公路35公里。这一年,四县发动民兵和群众10万多人次,破坏铁路和公路近500公里,进入青纱帐期后,四县军民在冀中军区和各分区部队的指挥下,频频对日军发动作战,在反“蚕食”斗争中战斗百余次,歼灭日伪军数百人。

战胜严重困难 坚守抗战阵地

日本急于把在中国的占领区变为“大东亚战争的兵站基地”,1940年12月提出必须“彻底肃正华北治安”。1941年3月到1942年12月,日军对华北地区连续发动了五次“治安强化”运动,衡水进入抗日战争中最艰难的时期。

在日军的“扫荡”和“蚕食”下,到1942年秋,衡水根据地被日军完全分割成网格状。日军在衡水境内建有据点和岗楼400多个,一般5里一个据点,3里1个炮楼,常驻日军7000多人,其中枣强县、深县县城的日军兵力分别为1500和1700多人。另外,还有伪军、伪警察等20000多人。各据点之间用公路相连,公路两侧及各县界都挖有深宽各两丈余的壕沟,或建起封锁墙。其中,从郑家口的运河西岸经白佛寺、大营到枣强、冀县交界的边家庄的封锁沟长达145里(2005年9月1日《衡水日报》1版)。

1942年5月,日军对冀中抗日根据地进行了历时两个多月规模空前的毁灭性“大扫荡”。当时,冀中区党政军领导机关主要活动在深县、武强、饶阳、安平一带,四县人民在各级党组织的坚强领导下,展开了艰苦的反“扫荡”斗争。在日军第一阶段的合围“扫荡”中,冀中军区第六、七、八、九分区机关部队先后突破日军的合围圈,主力部队领导机关未受重大损失。日军不仅没有达到“扫荡”目的,反而被抗日军民歼灭1000多人(2015年9月2日1版)。1942年6月2日,日寇组织步兵、骑兵、汽车对回民支队进行合围。回民支队英勇还击,与敌人展开肉搏战、射击战,最终胜利突围,击毙鬼子和伪军300多人。这场发生在阜城县东镇(现古城镇)纪庄、高庄的战斗,被称作“纪高庄突围战”,也叫“千顷洼突围战”(2005年7月14日《衡水日报》3版)。

1942年,日军对冀南抗日根据地的衡水南部各县连续发动3次大“扫荡”——“四二九”“六一一”“九一二”。

4月29日,日军对冀南六地委、四地委所辖地区进行空前残酷的“铁壁合围”式大“扫荡”。冀南抗日军民团结一致,英勇顽强地展开了反“扫荡”斗争。当时活动在武城县霍庄村(现属故城县)一带的冀南区党委、行署机关及新七旅旅直、二十一团、特务团、骑兵团等部队奋起突围,战斗十分激烈。至下午2时,我战斗部队掩护军区及地方机关大部冲出包围,但部分非战斗人员,多次突围未成功,被敌冲散。敌人把包围圈缩小到霍庄村以后,进行了大屠杀(2003年4月28日《衡水日报·晨刊》B4版)。这次大“扫荡”,我军民共500多人被敌人杀害。同一天,武邑县党政机关领导干部集中在王薛庄村开会,期间遭日伪军合围,“除少数人员成功突围外,武邑县抗日干部及群众被捕和牺牲的达300余人”(2021年8月3日《衡水日报》2版)。

八路军一二九师东进抗日游击纵队司令员陈再道指挥部队向敌冲锋。

“四二九”大“扫荡”虽然使冀南根据地遭受严重损失,但日军围歼冀南党政军机关和部队的目的并没有达到。侵略者又在6月11日、9月12日发起了更加疯狂的“扫荡”。由于我们的部队转移及时,党政军机关始终未被围住,人员损失较小。丧心病狂的日寇对根据地人民进行了残酷报复,制造了“王均惨案”,在焦里祥村、瓦窑村等村庄烧杀抢掠,犯下了滔天罪行。

2005年9月3日《衡水日报·晨刊》

团结一致战灾荒 全面解放谱新篇

1942年秋到1944年春,不但是衡水人民抗日斗争空前困难的时期,同时,由于发生历史罕见的自然灾害,这一时期也是衡水人民生活最艰苦的时期。各级党组织除开展救灾度荒工作外,还组织群众发展生产,衡水各县党政干部带头参加劳动。

无论环境怎样艰苦、斗争怎样凶险,都不能动摇衡水儿女抗日的战斗意志。从王泊生、李松霄、李力,到李忠、张俊峰、焦守健、李朝宗、王培贤……这些土生土长的衡水英雄们,每一个名字背后,都是一段慷慨的抗日故事,每一段故事背后,都用壮烈的生命之歌彰显着燕赵英雄的威武不屈。

老堡垒户侯文祥是武邑县北石村较早的共产党员,舍生忘死地掩护过许多地、县、区抗日干部。在他的积极组织下,全村很快成为有名的抗日堡垒村(1995年8月20日《衡水日报》4版)。安平县报子营村李杏阁的模范事迹在冀中广为传颂:为护理和掩护部队伤员,李大娘在家中办起了地下医院,被冀中军区授予“冀中子弟兵的母亲”光荣称号(1995年7月25日1版)。武强12岁小英雄温三郁,宁死不说出八路军的秘密,两只手被鬼子砍去五根手指(1999年10月10日7版)……衡水大地,地无分南北,人无分老幼,到处燃起全民抗日的烽火。

1963年3月2日《衡水群众报》3版刊发枣北县大队的事迹:1942年10月的一天夜里,枣北县大队在城西发现敌人后迅速追击,“这次战斗没有十分钟,就打死鬼子二人,活捉特务三十余人,缴获大小枪四十多支,自行车五十多辆”。1943秋天,军区司令部指示县大队,全部消灭张庄炮楼的鬼子和伪军。“枣北县大队队员伪装成送水工,抓住岗哨落下吊桥的机会,引导队员冲进炮楼消灭敌人”(1963年3月28日4版)。

随着斗争形势的需要,地道战从最初的“蛤蟆蹲”发展成由地道相连的两个洞口、多个洞口的活洞,逐步做到“院院相通、洞洞相连”。到了1944年初,深、武、饶、安四县村村都有了地道,仅饶阳县的小堤、大曹庄、西沿湾、桑园、固店、张各庄等6个村就挖了地道800多条。大曹庄地道密布全村,牲口槽、油槽、锅灶、墙根下、坟头里、井筒边都修了秘密洞口和气眼儿,上与高房相连,修有枪眼儿和瞭望孔。

《衡水日报》1971年9月21日3版刊发《土地雷痛击鬼子兵》。深县寺头村的民兵爆炸组曾活跃在日本鬼子的交通要道——深安公路上。他们用土办法制成了扫帚雷、拉火雷、踩火雷等多种土地雷,配合主力部队,打得敌人狼狈不堪。此外,衡水各地的敌后武装工作队巧妙地突破日军封锁,进行锄奸反特斗争,开展“上夜课”、记“黑红点”等工作,分化瓦解伪军。

1965年9月2日《衡水群众报》

1944年至1945年春,随着世界反法西斯战争取得重大胜利和全国抗日形势的好转,日军疲于应对太平洋战场,从河北抽调了部分兵力,在战略上不得不将过去的全面分割控制改为重点守备。衡水军民在冀中、冀南党政军的领导下,对日军守备薄弱和孤立的据点、碉堡和交通线展开攻势作战,恢复扩大根据地。

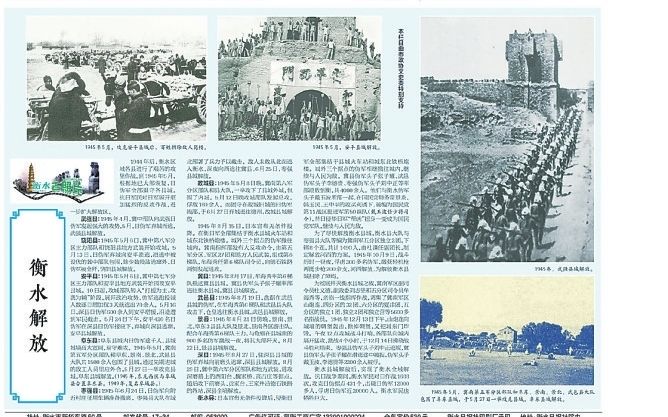

《抗日战争中我区各县城解放日期》刊发在1985年9月8日《衡水日报》3版:武强、饶阳、安平、阜东、枣强、故城、冀县……1945年春到抗战结束,衡水抗日武装全面反攻,各县陆续解放。

1945年8月,冀县、武邑、枣强伪军随日军战败相继溃败弃城,到衡水县城与衡水伪军纠集一起。冀南军区司令员杜义德、副政委刘志坚和五分区的牟海秀等来到衡水指挥作战,时任衡水县抗日民主政府县长贾殿阁也参加和指挥了战斗,动员全县民兵共两万余人,突击挖成了一条弧形封锁沟,在沟沿上建起了几十个碉堡。1945年12月14日零点,发起攻击,激战四小时直到拂晓,胜利结束战斗,衡水县城全部解放。

2024年7月11日《衡水日报·晨刊》

回望抗日战争的烽火岁月,衡水大地上,有人血洒疆场、壮烈牺牲,有人毁家纾难、捐资破敌,有人宁死不屈、以身殉国,衡水军民团结一心谱写了痛击日寇的壮歌。站在新的历史起点上,弘扬伟大抗战精神,让我们更加奋发有为地以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业而不懈奋斗!

(本版配图均为资料图片)

领办人:韩雪

线索征集邮箱:hsbhbq2025@163.com

广告

广告

广告

广告

广告

广告