夏日,冀中平原的风轻柔掠过,滹沱河畔安平县孙遥城村的玉米地沙沙作响。村中心,一座青砖院落静静矗立,黑漆大门上,“孙犁故居”的匾额在晨光中泛着温润光泽,那是作家莫言怀着敬意题写的。推开厚重木门,一位书生以笔为枪的抗战岁月与毕生乡愁,在斑驳砖墙上缓缓浮现。

孙犁,原名孙振海,笔名孙犁,1913年生于安平,是杰出的现代作家。抗战前,他在白洋淀任小学教师。全民族抗战爆发后,他毅然投身晋察冀根据地的革命文化工作,以文字为武器,为民族解放呐喊。

孙犁,原名孙振海,笔名孙犁,1913年生于安平,是杰出的现代作家。抗战前,他在白洋淀任小学教师。全民族抗战爆发后,他毅然投身晋察冀根据地的革命文化工作,以文字为武器,为民族解放呐喊。

“梦中每迷还乡路,愈知晚途念桑梓。”故居门廊处的诗句,道尽孙犁半世离愁。侄子孙景西回忆,叔叔归乡时,离村还有二里地,便下了汽车步行,还跑到地里与乡亲拉家常,质朴亲切的形象如在眼前。

踏入内院,堂屋对联“荆树有花兄弟乐,砚田无税子孙耕”墨迹犹新,相传为孙犁父亲手笔,蕴含着对兄弟和睦、子孙勤学的期许与传统文化的底蕴。西间卧房的土炕上,粗布被褥仍保留着旧时模样。仰首可见顶棚糊满泛黄的《大公报》——青年孙犁正是从这些报纸触摸外界风云。

1937年卢沟桥炮响,孙犁毫不犹豫地收拾书箧,投身抗战洪流,硝烟中的文学启蒙就此启程。在他的早期战地文学里,《冬天,战斗的外围》《游击区生活一星期》以及《光复唐官屯之战》等篇章,颇具代表性。这些作品用质朴而有力的文字,真实地记录了抗战时期的生活与战斗场景。

《冬天,战斗的外围》写于1940年冬,日寇对晋察冀边区疯狂扫荡,边区军民奋起反击。孙犁作为晋察冀通讯社记者,不顾安危深入战斗一线采访。他以笔为枪,与边区人民同呼吸、共命运,将对英雄的赞颂、对敌人的仇恨化为文字,作品高亢奋发、雄浑激越。

历史的硝烟散去,故居院内的八座黑色石碑林立,《荷花淀》《铁木前传》等经典题刻如时光书页,在风中无声翻动,承载着孙犁的文学记忆与历史厚重。

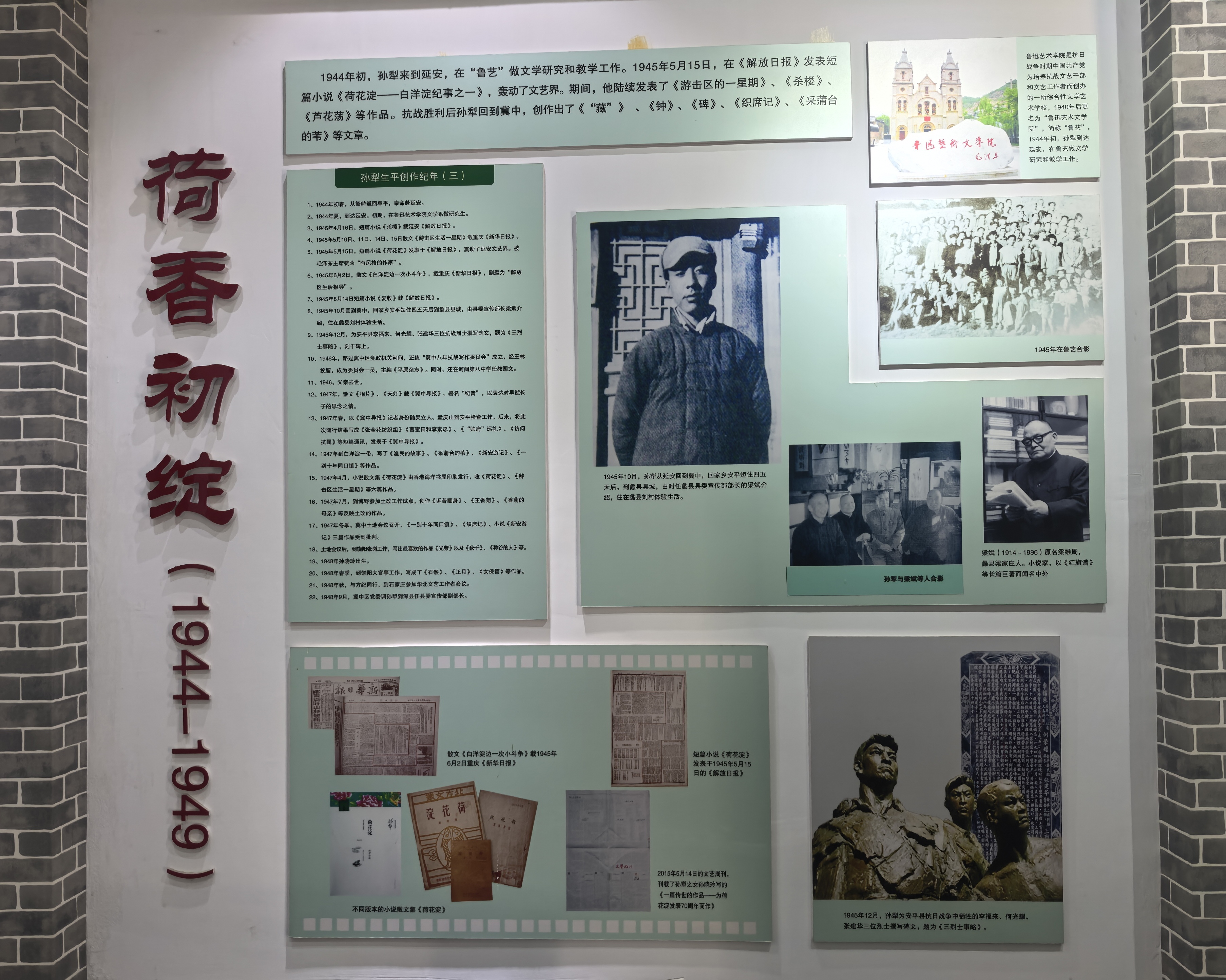

在全身心投入革命文化工作那段炽热岁月里,白洋淀成了孙犁创作灵感的源泉。月亮升起、荷花飘香、女人编席的岸边图画,诗意浓浓;话别时,水生嫂偷偷塞进丈夫包袱里的莲子,将夫妻间的牵挂与不舍展现得淋漓尽致。1945年,孙犁在延安写出了经典之作《荷花淀》。小说没有炮火轰鸣,却以细腻的笔触描绘了抗日军民的英勇形象。“荷花淀派”的清韵自此流淌,其笔调清新如淀上晨风,为抗战文学注入新活力。

暮色漫进故居东厢房“耕堂”,藤椅书案静待主人。玻璃柜里陈列着数十页小说手稿,字迹清隽如行云流水,那是孙犁子女捐赠的遗物。村支书崔佳庆轻抚展柜感慨:“开放十年来,两万多人来过这小院。”河北师范学院在此挂牌“文学创作实践基地”,北京学生背着画板住进农家院,村小学孩子们唱着原创歌曲《常常想起你》,童声掠过石榴树,那是对孙犁最好的缅怀。

如今,孙犁故居及其承载的文化成为推动乡村振兴的独特力量。四方游客纷至沓来,带动当地餐饮、住宿等服务消费,让村民腰包鼓了起来。村民深知,这一切离不开孙犁留下的宝贵文化遗产。

晚风掠过碑林,《风云初记》刻石泛起微光。孙犁笔下滹沱河两岸的质朴风情,从未在时光中消散,宛如烽火中燃起的文学灯盏,映照着民族精神如江河浩荡、奔涌不息。

广告

广告

广告

广告

广告

广告