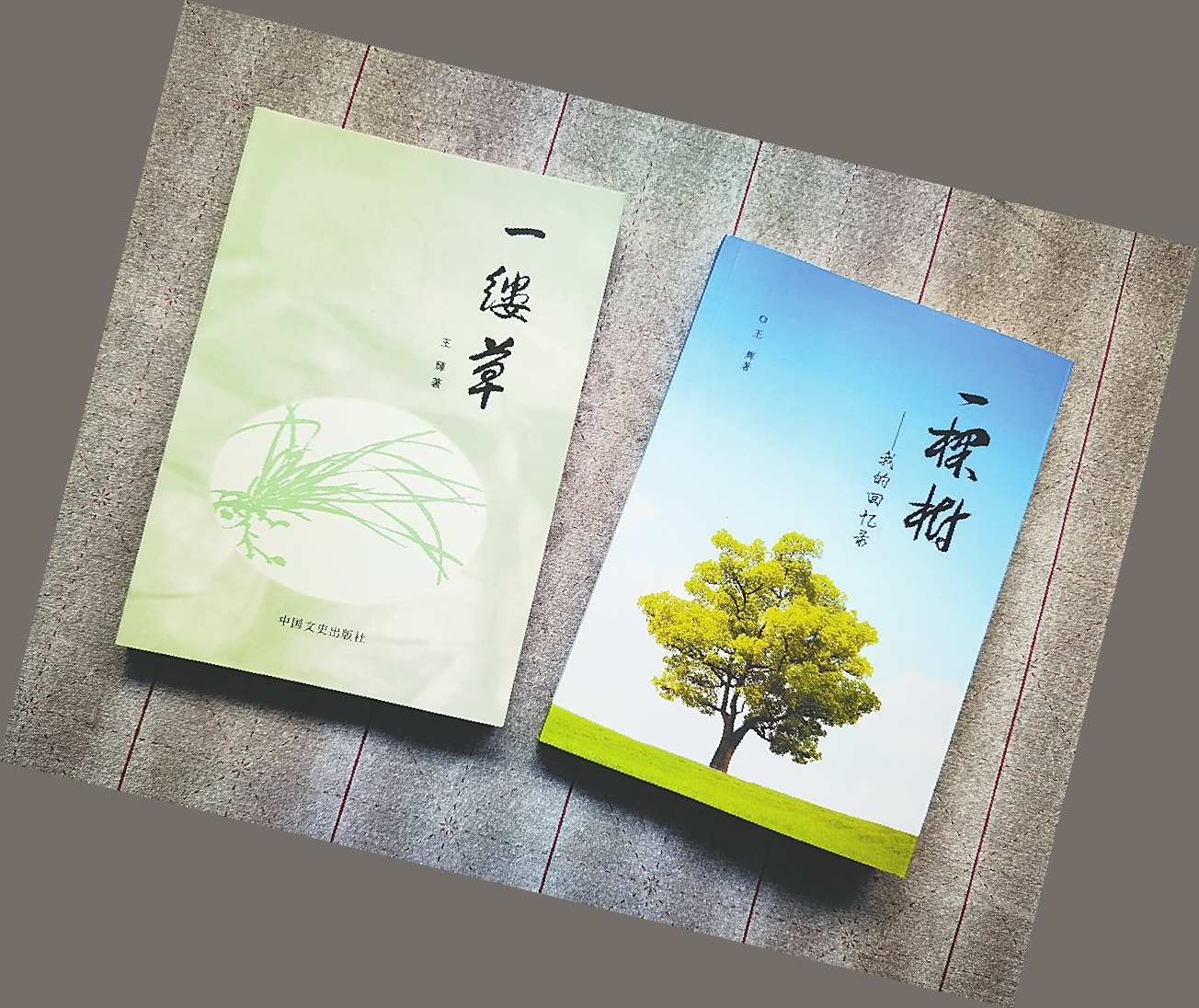

一个偶然的机会,我得到了王辉写的两本书,《一棵树》和《一缕草》。开卷即有一股熟悉的泥土芬芳扑面而来,仿佛看到了半个世纪前古漳河畔我的家乡原野上小麦黄、棉花白,高粱熟了红满天;听到了古老村落里大队部喇叭里播放的《东方红》,还有那牛羊骡马的欢叫声,邻居们隔着土墙头的唠嗑声,胡同里孩子们的嬉闹声,茅草盖顶老屋里的机杼声,“呱嗒、呱嗒”的风箱声……声声入耳。

我和王辉是老乡,少年时就知道他父亲王立铭书记的名字。王书记从20多岁就在我们家乡一带的漳淮、枣园、恩关三个公社担任一把手。当时那一带的农民有一个传说,王书记到哪里,哪里的粮食就高产,社员们就能吃饱饭。后来他又到衡水地委秘书处、安平县、枣强县委担任县长、书记,在衡水中级人民法院任院长,政绩有口皆碑。从这一点上说,王辉是一个妥妥的“官二代”。

我与他虽然没在一个单位工作过,但很熟。曾经在地委老院的篮球场上看到他高大的个子运球如风,燕子三抄水,凌空投篮,平沙落雁。曾看到他在故城县政府里稳健开拓地谋划着让大运河畔这片古老的土地如何旧貌换新颜。曾听说他在物价局创业创新,也看到他任发改委主任时,在市委常委扩大会上把衡水的经济与社会发展的状况娓娓道来,述说着各项建设和项目落地情况。在我眼里,他就这样一路顺风顺水地升任了市人大常委会副主任。

看了他这两本书之后,才知道明面上光鲜亮丽的他还有过和常人一样的灰色年华。不过和常人不一样的是,在灰色年华中他的心中有一束光,成长的过程是灰与辉的碰撞,现实在与光辉的碰撞中产生了三种“气”。

直面人生的勇气。上世纪六十年代初,冀县农村的夜,寂静到宇宙深处。枣园村的一处民宅里,仅仅四五岁的小王辉和姐姐蜷缩在一个大土炕上,等待着忙于开会的父母亲的归来,一群老鼠在房梁上上蹿下跳,排兵布阵,吱吱乱叫,勇敢的他怕中生智,学起了猫叫,鼠辈远退。“非转农”回到家乡,盖房搬砖和泥,为挣工分在庄稼地里挑水点种看青,到冀衡农场当知青看到大片的土地和繁重的农活不是皱眉头,而是攥拳头等等,在灰色年华里面对惨淡的人生鼓起较劲奋斗的风帆。而不是我在村里时看到的有些知青耍奸蹭懒不干活,抱着一件乐器唱什么“城市啊,我的故乡,哪里马路上灯火辉煌,我何时才能回到那个地方”萎靡不振的歌曲。我想,王辉的这些表现一是来自父辈的言传身教,更多的是来自那个时代经常学习的毛主席在《为人民服务》中的语录:“我们的同志在困难的时候,要看到成绩,看到光明,要提高我们的勇气。”

慎独自省的正气。正气来自于正确的思想,正确的思想从哪里来?毛泽东主席曾有过著名的论断,他说,人们在社会实践中从事各项斗争,有了丰富的经验,有成功的,有失败的。无数客观外界的现象通过人的眼、耳、鼻、舌、身五个器官能反映到自己头脑中来。开始是感性认识,这种感性认识的材料积累多了,就会产生一个飞跃,变成了理性认识。这个飞跃就是慎独与自省式的思考。在正确的三观引导下思考透了,就产生了正气,就会“腹有诗书气自华”。从王辉的《一缕草》中可以感受到,他是一个善于思考的人,在繁杂的政务事务中能够自省、自悟。他在报纸上发表了许多小文章,我并不看重,我始终认为,凡是公开发表的东西,都是经过自己和编辑修饰过的,里面或多或少都有一些“虚”的东西。我更看重的是一个人在慎独自省的过程中随手写下的笔记或寥寥数语。1980年5月,他写了一篇小文章,《闻过之后》,当时正在开展整党整风和评议党员活动,他说,当一名党员面对群众给自己提出的意见,闻过之后怎么办,一是闻过则喜,二是闻过则忘,三是闻过则怒。赞扬肯定了第一种,鞭挞批评了后两种态度。体现出一种正气。对照王辉的年历表,他当时仅仅是部队一个连队的文书,才21岁。随后在1981年到1983年,先后写了《用人也能体现党风》《团结与批评》《刘邦之所以取胜》,《胜利与艰苦奋斗》《自由主义是党的大敌》等随笔,篇幅虽短,说的都是有关治国安邦的大事。孤灯之下,一介平民,笔尖上流淌着心声,颇有“处江湖之远则忧其君”的君子之正气。

热爱升华生活的灵气。王辉能写小说、散文,我以前不知道,只知道他退休后以“好轻松”的诨名经常在微信群里发一些颂景抒情的诗歌。看了《一缕草》,才知道他以前还在文学上下过一番功夫,写了不少的杂文、散文、小说,还有小戏曲。文学就是人学。要写人,写人性,写人的性格、灵魂、命运,写出人性中向上、向善光明的一面,给社会赋予正能量。做到这一点,首先要热爱生活,积极投身到火热的生活之中。其次是要在生活中善于捕捉人性的亮点,按照文学的规律,要源于生活,高于生活,升华生活,在升华的过程中就需要一点灵气。他的小说《爱》《彩礼》《月,又亮了》都是反映那个火红的年代青年男女纯真爱情的。《爱》里面写了两个男女青年一起到波光粼粼的湖畔插队当知青,在碧草青青的花盛开的日子里,一起饰演《兄妹开荒》的小歌剧,相互产生了爱慕之情,而后一个参军到了边疆,一个到了棉纺厂,相隔万里,鸿雁传书,在绵绵的情话中,相互诉说着自己的学习与进步,充满着那个年代带有红色基因的革命浪漫主义的情怀。在《彩礼》《月,又亮了》中分别写了两个青年工人移风易俗办婚事;一个年轻的警察在老桥头深夜为一个青年女工当保护神的故事。真实地描写了那个年代在毛泽东思想哺育下的恋爱观和婚姻观。也许是作者的亲身经历,写得相当传神。看到这些,心中就会自然地响起上世纪殷秀梅唱的《青春啊青春》那首歌:“青春啊,青春,壮丽的时光,比那宝石还要灿烂,比那珍珠还要辉煌,要问青春为何壮丽,充满深情,充满智慧,充满力量,为四化发光……”作品虽然笔法有些稚嫩,但有着深厚的大地根性和璞玉的质地。看出了作者的灵气,这种灵气应该来自于前面说到的勇气和正气。

作者:杨新城

编辑:李耀荣

广告

广告

广告

广告

广告

广告