◆核心提示

从传统合作医疗到全民医保,从窗口排队到“刷脸”结算……在《衡水日报》数十年来的报道中,记录下衡水医保如何实现从制度覆盖到服务优化的全面升级,织就了一张坚实的健康守护网,让群众从“怕生病”到“有医靠”。

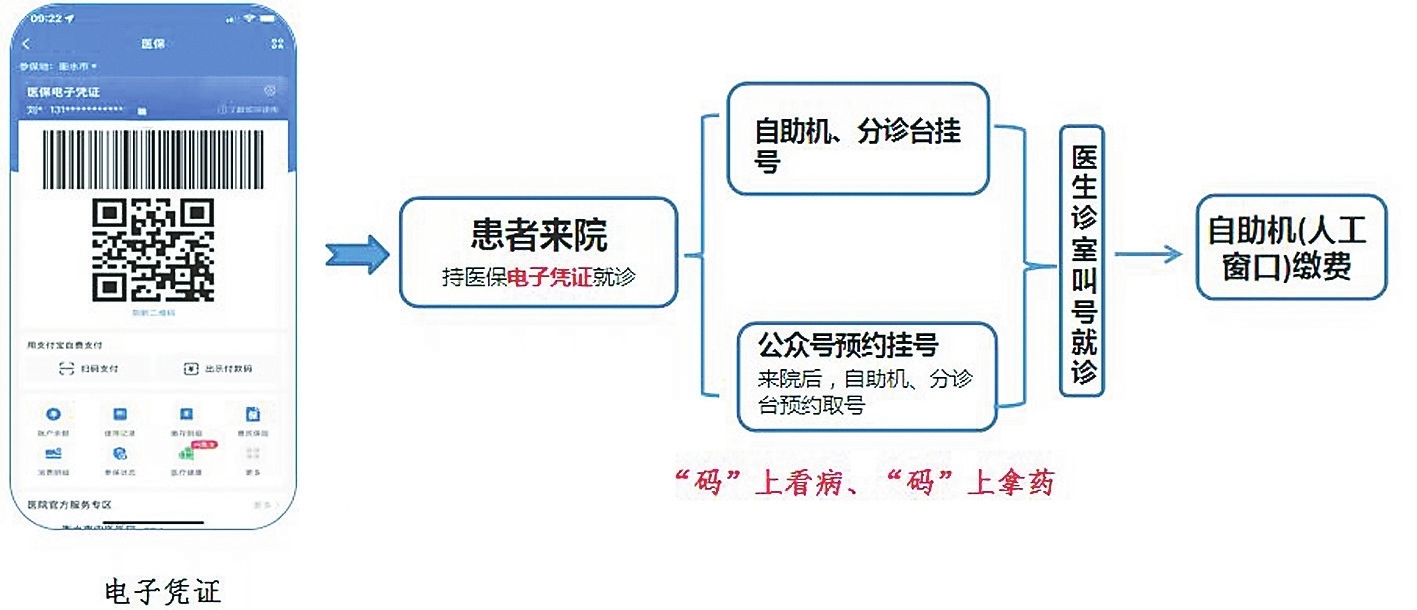

衡水医保就诊流程

“以前一场大病,能把整个家拖垮。”日前,市区89岁的周大爷在社区卫生服务站买药时感慨道。几十年前,医疗资源匮乏,看病难、看病贵是常态。如今,随着医保制度的一步步完善,这样的担忧正逐渐成为历史。

制度跨越:从城乡分割到全民医保

上世纪六七十年代,为缓解农村缺医少药的困境,合作医疗制度在衡水农村兴起。它依靠集体力量,为农民提供了最基础的医疗依托。

1965年9月11日《衡水群众报》

“自1994年开始在全市农村推行以乡镇为单位统筹资金,每人每年2—3元,交卫生院掌握使用,为农民减免部分检查检验费形式的合作医疗。”1997年7月29日《衡水日报》3版的这则报道,记录了上世纪90年代衡水农村合作医疗的场景。

这种“简便、直观、实惠”的形式,让农民每人拿出“不到一包烟的钱”,就可享受“几倍甚至几十倍的医疗保健服务”,成为当时减轻农民医疗负担的“暖心策”。

与此同时,城镇职工享受着公费医疗和劳保医疗。但随着市场经济的发展,这种制度的弊端日益显现:医疗服务成本高、效率差、浪费严重。改革势在必行。

1997年7月29日《衡水日报》

2008年10月16日《衡水日报·晨刊》

2002年1月1日成为衡水医保史上的重要转折点。这一天,我市城镇职工基本医疗保险制度正式启动,标志着衡水医保事业进入社会化保障新阶段。到2008年,已形成“以基本医疗保险制度为主体,以大额医疗保险、生育保险、公务员医疗补助及企业补充医疗保险为补充的多层次医疗保障体系”,基本解决了城镇职工的医疗保障问题(2008年10月16日《衡水日报·晨刊》B1版)。

随后,新农合(2003年)、城镇居民医保(2009年)相继建立,制度碎片化覆盖了各类人群。但真正的质变发生在2016年。

这一年,衡水将新农合与城镇居民医保整合,建立统一的城乡居民基本医疗保险制度。这一改革意义非凡,不仅消除了城乡差距,实现广大城乡居民“同城同待”,保障待遇也有了质的飞跃。整合后,“医疗保险最高支付限额由8万元增加到15万元,大病保险最高支付限额由20万元增加到30万元;用药目录从1000种左右直接扩大到3000多种,同时扩大了诊疗项目范围;定点医疗机构从160多家增加到4000多家,参保居民能够就近就医”(2018年8月10日《衡水日报》A4版)。

为织密医疗保障网,我市持续推动全民参保,不断扩大基本医疗保险覆盖面,促进人人享有医保。同时建立完善医疗救助和重特大疾病医疗保障制度,对低保、脱贫人口、重残、孤儿等特殊困难群体参加城乡居民医保实行分类参保资助政策,实现应保尽保。如今,基本医保、大病保险、医疗救助三重保障紧密衔接,商业医疗保险作为补充,共同为群众健康筑起多层次、全方位的坚实防线。

保障升级:从“保得少”到“保得好”

制度的覆盖只是第一步,让群众看得起病、用得起药才是关键。

武强县的刘女士对此深有体会。前些日子,她的婆婆因病住院做手术,花费10万多元,医保直接报销8万多元。“以前觉得医保费白交了,真到用时才知道是救命的!”刘女士说。

刘女士的婆婆只是衡水医保体制不断完善的受益者之一。近年来,衡水基本医疗保险参保率稳定在95%以上。随着医保体制机制的不断完善,医保政策举措的不断优化,医保待遇越来越高、报销范围越来越广,保障水平不断提升——

2012年5月8日《衡水日报》1版报道:“从2002年至今,城镇职工医保政策进行了十余次调整,住院报销比例和最高支付限额有了大幅提高,一个年度内医保最高支付限额由最初的2万元提高至现在的6万元,大额医疗保险限额提高到20万元。”如今,城镇职工一个年度内医保最高支付限额已提高到12万元,大额医疗保险限额提高到40万元。“市直患有特殊慢性病的城镇职工还享有门诊报销待遇,门诊特殊病病种也在不断增加,由最初的10类29种扩大到现在的19类37种。”生育保险基金补助金额不断提高,“参保女职工正常生产补助由1000元上调至1500元,难产补助由1500元上调至2000元,剖宫产补助由2000元上调至3000元;将城镇居民生育费用纳入城镇居民医保支付范围,对符合国家计划生育政策的参保人员的生育住院医疗费用,实行定额补助500元”。

2021年,城乡居民医保门诊统筹实现乡镇、社区全覆盖;2022年,职工医保门诊共济保障机制落实,待遇支付向退休人员倾斜,“截至2022年6月底,全市享受职工医保普通门诊统筹待遇的人次已达到46.2万,职工医保统筹基金支付3813.1万元,切实减轻了参保职工门诊就医的费用负担”(2022年8月7日《衡水日报》1版);2022年在全省率先实现职工医保个人账户家庭共济,2022年10月16日《衡水日报》4版:“衡水在全省率先试行职工医保个人账户家庭共济。参保职工可以绑定家庭成员医保信息,个人账户结余资金可用于支付家人在定点医疗机构门诊就医以及在定点零售药店买药等由个人负担的医疗费用。”

目前,我市居民在一、二、三级医疗机构的住院报销比例分别达到90%、80%、65%,大病保险起付线15000元,分段报销比例最高达90%,待遇水平稳居全省前列。

与此同时,随着国家医保药品目录的持续扩容,我市及时推进政策落地落实,大幅提升群众用药保障水平,减轻患者医药费用负担。目前我市执行的国家2024版医保药品目录,新增91种药品,总数增至3159种,涵盖肿瘤、罕见病、慢性病、精神病等多个领域。其中西药1765种、中成药1394种,不乏在癌症治疗中发挥重要作用的靶向药,纳入医保后,成为困难群众对抗重特大疾病的底气。

特殊群体的保障也在不断加强。今年8月1日起,我市将“取卵术”“胚胎培养”等15种治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围,职工报销比例为60%,城乡居民报销比例为50%,解决不孕不育患者的急难愁盼。在生育期间发生的产前检查、早孕反应、保胎等费用纳入基本医疗保险门诊统筹保障范围。自今年1月1日起,连续参加我市生育保险缴费(按9.8%标准缴费的)满12个月(含生育当月)的参保女职工,可按规定申领生育津贴。对儿童血友病、白血病等多种重症及残疾儿童和孤独症的门诊康复治疗费用的报销政策,也减轻了患病儿童家庭的医疗负担。

2024年1月11日《衡水日报》

服务优化:从“跑断腿”到“指尖办”

制度的完善和待遇的提升,最终需要通过便捷的服务来落地。

“以前报销要准备一大堆材料,来回跑好几趟,现在点一点手机就能办好。”参保职工李女士日前通过“河北智慧医保”小程序完成了异地就医备案。

这一变化得益于衡水医保服务的数字化转型。2024年1月11日《衡水日报》2版报道,自2023年以来,我市大力推动“一部手机办医保”智慧医保建设,实现移动支付“指尖办”、医保电子凭证“码上办”、医保业务服务“自助办”、医保便民事项“网上办”等措施。参保群众可使用手机登录国家医保平台或微信登录“河北智慧医保”小程序,在线办理慢特病申报、异地就医备案、个人账户共济等各项医保业务,还能查询参保信息、缴费记录等。

就诊购药更加便民。原来只能刷实体卡就医购药,如今有刷医保码、刷脸支付等多种方式,有效提升了医保结算效率与就医体验。近日,在衡水市中医医院诊室内,患者张先生体验了一次全新的医保结算:仅通过“刷脸”就同步完成了医保身份认证、医保结算及自费支付,整个过程不到一分钟。“以前付款还得排队,现在刷完脸就走,特别方便!”张先生的感慨,正是市医疗保障局推出的医保码“一码付”服务带来的真实改变。截至2025年6月底,全市符合条件的二级及以上公立医疗机构已全部实现医保码“一码付”。

最让参保人称赞的是,生育津贴“免审即享”改革。过去,参保女职工申领生育津贴,需要准备病历资料、申报表、各类证件等,辗转于医院、单位和医保经办窗口之间,整个流程耗时数月。现在,在省内定点医院出院时,即可完成生育医疗费用结算,系统自动生成津贴申报信息,单位在线确认,医保经办机构10个工作日内审核拨付,直接发放到个人账户。

在慢特病管理方面,长处方政策让病情稳定、需长期服用固定药物的患者减少了往返医院的次数;“慢病综合门诊”实现“一站式”就医,避免患者在不同科室间往返跑办、反复排队等候;10种门诊慢特病实现跨省直接结算。

医保服务的迭代升级,实现了从“群众跑腿”到“数据跑路”的转变,让患者就医更便捷、更舒心。

回望数十年来衡水医疗保险制度的变迁,每个前行的坚定足迹都印刻着“人民至上”“为民服务”的初心。与此同时,医改也为各级医疗机构赢得机遇、注入活力。未来,这份守护将持续深化,为群众健康谱写新的篇章。

(本版配图均为资料图片)

领办人:韩雪

线索征集邮箱:hsbhbq2025@163.com

广告

广告

广告

广告

广告

广告