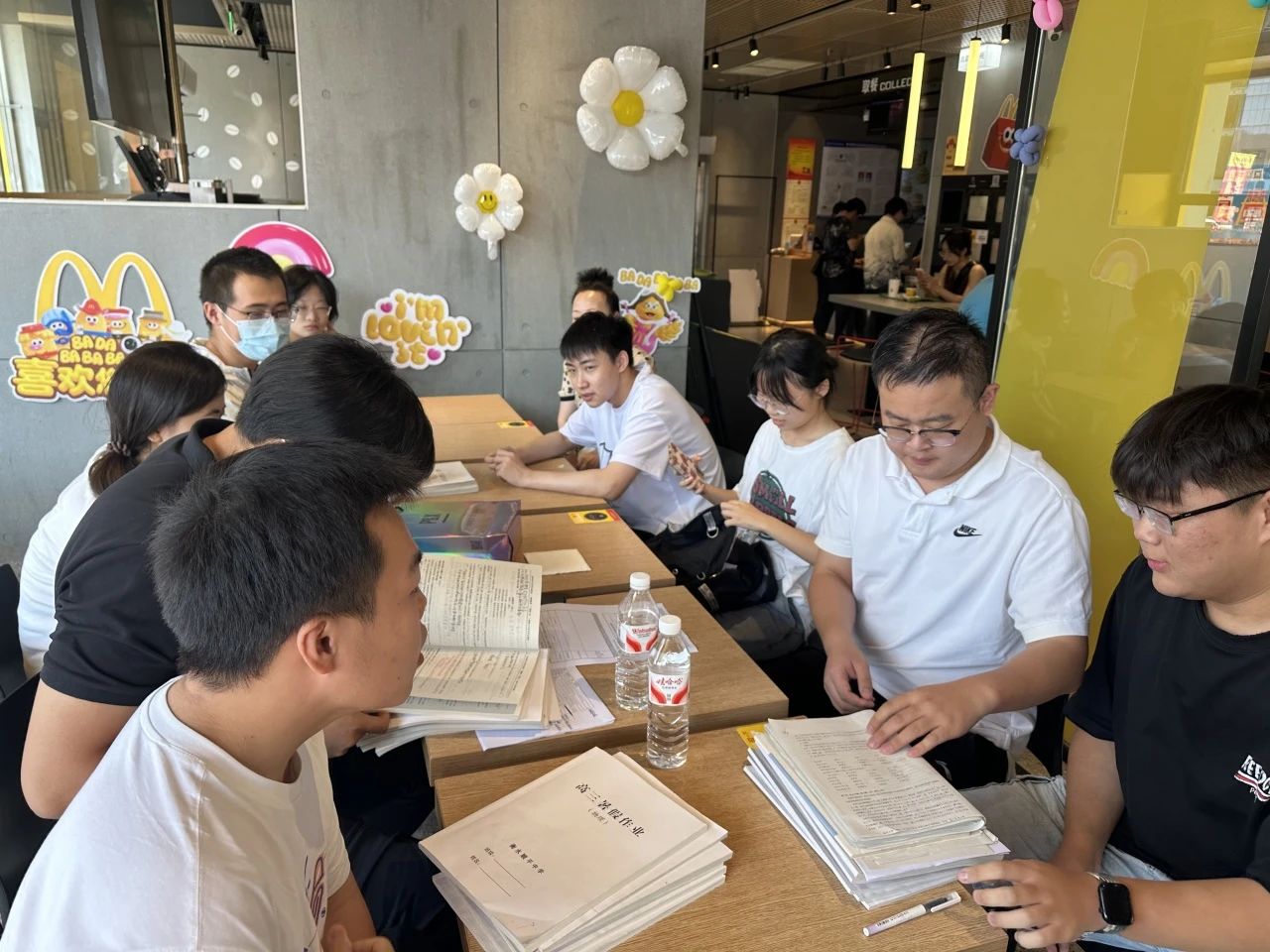

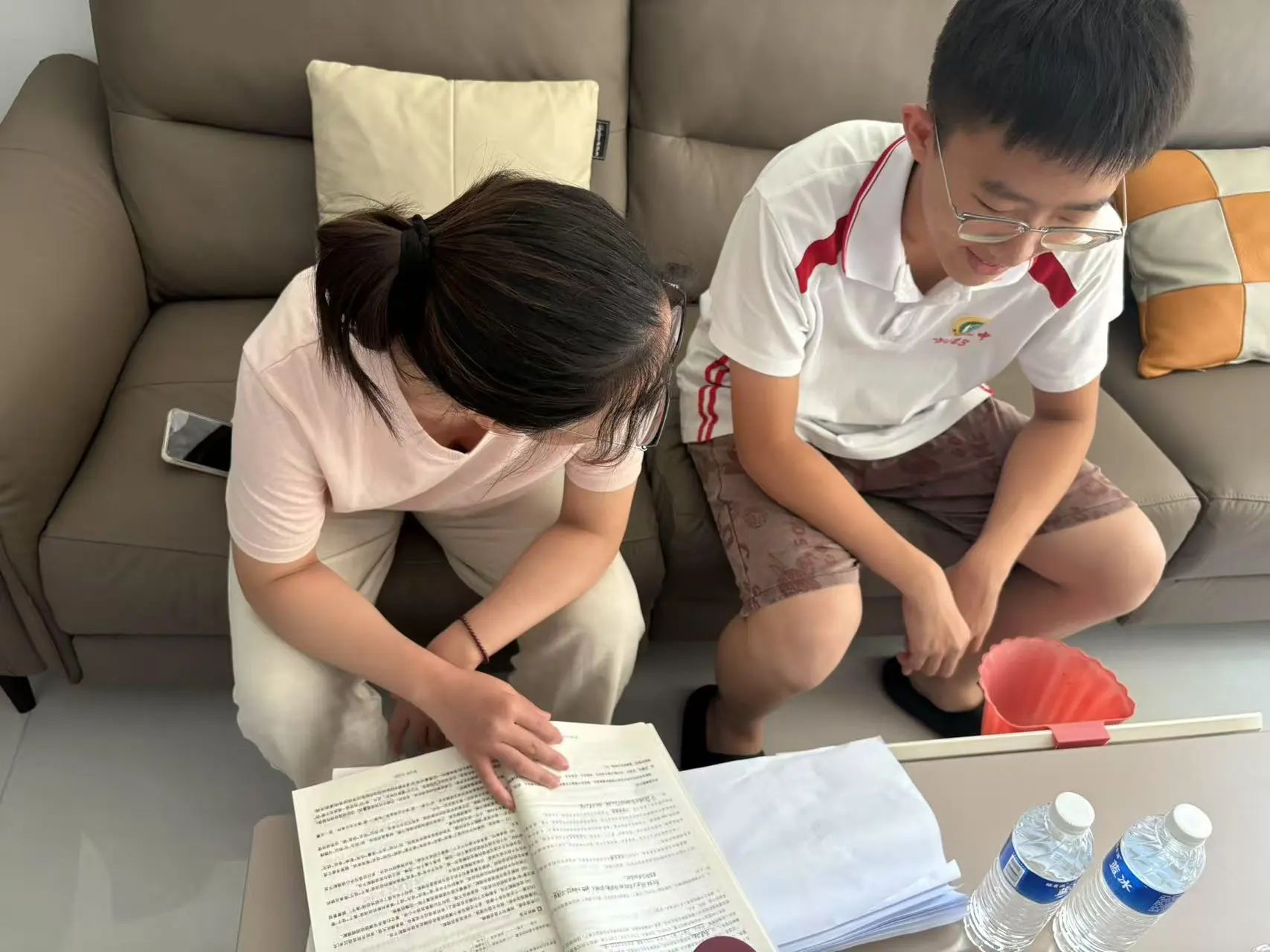

深化家校沟通,共绘未来蓝图。暑假期间,衡水十三中的老师们满怀教育热忱,积极开展家访活动。他们深入学生家庭,细致了解同学们的成长环境,对同学们在学习中遇到的困惑给予针对性指导。同时,老师们还耐心倾听家长心声,精准解答教育困惑,共同探讨孩子的优势发展和个性化培养途径,用实际行动诠释了教育的温度与深度。在为同学们带去学校的关怀与期望的同时,老师们也收获了家长们的信任与支持,家校之间的情感纽带更加牢固。

教师家访感悟

成为学生心灵的守望者

教育绝非单向的灌输,它是一场心灵的对话,一次生命与生命的相互照亮。家访,正是打破物理与心理藩篱的桥梁。家访让我放下预设,真正去“看见”每一个独特的个体,理解他们行为背后的逻辑与情感需求。原来,教育最大的智慧,在于懂得“因材施教”并非一句口号,而是需要俯下身去,用心倾听和感知的实践艺术。每一次敲门,都像是一次叩问:我是否真正理解了眼前这个生命?我能否成为他们成长路上需要的那一缕微光?家访归来,肩头的责任感愈发清晰。这提醒我,在传道授业解惑之外,更要成为学生心灵的守望者,用理解与智慧去点燃他们心中的火种,陪伴他们走过属于自己的、独一无二的成长四季。

看见与唤醒

教育是看见与唤醒的过程。烈日炎炎下,我们敲开的不仅是家门,更是向学生传递一份“你不孤单”的承诺。学习之路荆棘遍布,但家校紧握的手,足以照亮每一个奋力前行的背影。我们坚信,家校携手共育,定能助力每一位十三中学子,在知识的沃土上深深扎根,在奋进的旋律中昂扬向上,共赏硕果盈枝的璀璨华章!

心的联结

走访中,许多家长坦诚分享对学校教育的看法:老师批阅和点评作业十分精准、日常工作高度敬业负责、入户家访实在有效……这份认同让我深知,教师的付出被看见、被接纳,才能让教育理念更顺畅地走进家庭,为家校合作埋下温暖的种子。走出校门,走进家门,不仅是空间的转换,更是教育视角的拓展。家长的认同让我们更有底气,家校的合力让教育更有力量。未来的日子里,愿带着这份感悟,更耐心地倾听,更用心地联结,让学校与家庭的双手紧紧相握,托举起每个孩子更灿烂的成长。

“看见”与“理解”里的教育温度

家访不是单向的“告知”,而是双向的“倾听”。听家长讲述孩子的成长点滴,听他们对教育的困惑与期盼,也听学生们卸下防备后的真实想法。这些声音让我意识到,教育从来不是学校单方面的事,而是家庭与校园共同编织的网。每个孩子的成长节奏不同,面临的困境各异,只有走进他们的生活场景,才能更懂他们的喜怒哀乐,理解那些行为背后的深层原因。教育的意义,或许就藏在这些“看见”与“理解”里。它让我们跳出分数的框架,去关注一个完整的人;让我们放下预设的评判,去接纳每个生命的独特性。而家访,就是那把打开理解之门的钥匙,让教育的温度,真正抵达每个需要被看见的角落。

爱的双向滋养

看到孩子们假期里的变化,总忍不住心生欢喜。其实孩子就像初春的嫩芽,需要阳光也需要引导。提醒他们少刷短视频时,不妨一起约定每天半小时的亲子阅读;建议规律作息时,不如聊聊早睡后清晨读书的清爽。比起说教,陪伴式的建议更能走进他们心里。走出家门时,夕阳把影子拉得很长。忽然明白,家访不是任务,而是一次双向的滋养——我们在孩子的世界里看见纯粹,也让他们在被理解的温暖里,更有勇气走向新的征程。

家校合作 共助成长

家访结束后,我们意识到,作为一名教师,不能仅仅局限于课堂上的教学,更要关注学生的全面发展,了解他们的内心世界。同时,我也明白了家校合作的重要性,只有家长和老师携手合作,才能为孩子创造一个更加健康、和谐的成长环境。家访既让家长了解学生在校各方面的表现和学校对学生的要求,又使我了解了学生家庭中各方面的情况及学生在家庭中的表现。通过家访,我们觉得身上的担子更重了,我们要加强家校的密切联系,同时注重学生的个别教育,真正达到“教育一个孩子,带动一个家庭,影响整个社会”的教育效果。

家访——打开教育新视角的钥匙

教育就是家校合力的过程,当家校之间的那扇门被叩开,教育的真相才真正完整。这次家访不是终点,而是一把钥匙——它打开的是教育者看待学生的全新视角,让我们得以在门里门外的反差中,寻找每个灵魂最适宜的成长路径。本次家访我们的收获是巨大的,了解了同学们在家学习的情况,和很多同学敞开心扉的谈话都有助于开学后我们工作的开展,带着这次家访的收获和感动,我们继续备战接下来的工作,一定会做到让家长放心,让社会满意。

成长路上的同行者

总在课堂上看他们伏案刷题的样子,以为青春只剩分数的刻度。直到走进一个个家庭,才惊觉每个少年身后都拖着长长的生活根系——有的父母把焦虑藏在反复擦拭的书桌里,有的家庭用沉默的陪伴托举着期待,有的孩子在客厅灯光与卧室台灯的切换里,藏着不为人知的挣扎。忽然懂了家访的意义。学校里的"学生",在家里是被捧在手心的宝贝,是有烦恼的少年。教育要看见每个孩子身后的光与难,和家长并肩,帮他们接住压力,护住热爱。讲台之外,还有更广阔的教育场。用心靠近,才能真正成为他们成长路上的同行者。

心灵守护者

在与家长的交谈中,我听到了他们对孩子的支持与忐忑,看到了他们小心翼翼隐藏的焦虑。有的家长反复询问“孩子的进步空间有多大”,有的则红着眼眶说“只要孩子尽力就好”。我则反复向家长讲解孩子在校的情况,引导家长多关注学生的心理健康状况和全方位发展。家访搭建起家校之间理解与信任的桥梁。这种面对面的交流,远比电话或微信更有温度,也更有效。家访让我反思,作为老师,应是心灵的守护者。在家访中,看到孩子们整洁的书桌、写满计划的笔记本,听到他们清晰的目标和努力的日常,我深受触动。教育的意义,或许正在于守护每一个孩子,用他们自己的方式诠释坚持的价值。

路漫漫其修远兮

我深知,教育是一项长期而艰巨的任务,需要我们付出大量的时间和精力。在家访中,我看到了一些家长对教育的迷茫和无助,他们不知道如何正确地教育孩子,不知道如何与孩子沟通交流。这让我意识到,我们不仅要关注学生的学习成绩,还要关注他们的身心健康和全面发展。我们要为家长提供科学的教育方法和建议,帮助他们树立正确的教育观念,共同为孩子的成长保驾护航。“路漫漫其修远兮”,家访是一场永无止境的修行。每一次家访都是一次新的起点,我将带着对教育的热爱和对学生的关怀,继续走进每一个学生的家庭,用心去倾听他们的声音,用爱去温暖他们的心灵。

不可辜负的灯火

在熟悉的教室之外,在褪去“学生”身份标签的家中,孩子们展现出更完整的自己。那个在课堂沉默寡言的孩子,可能在家中照顾着年迈的奶奶;那个调皮捣蛋的身影,也许正用笨拙的方式吸引着父母仅有的关注。推开家门的瞬间,我们才真正看见“人”,而非仅仅是“学生”。这份看见,让我们的教育有了具体的坐标,而非模糊的方向。最深的触动,莫过于那份无声的托付。父母们或含蓄或直白的言语背后,那份将孩子未来片段郑重交予我们手中的信任,沉甸甸的。它提醒我,每一次备课、每一次交谈、每一次鼓励或引导,都不只是工作流程,而是回应着门后那束殷切的目光。这份信任,是鞭策,更是教育者心中不可辜负的灯火。

信任之舟 载梦远航

家访过程中,很多家长非常热情,同时学生们也感受到了老师的关心。家长们真诚的感谢,更如春阳照亮了我心头。一位妈妈告诉我,有次孩子数学题卡壳,急得直哭。她抱着试试看的心思给老师发了条信息,老师竟立刻拨回电话,耐心细致地讲了大半个小时,直到孩子豁然开朗。她言语中充满感激:“老师比我们懂孩子,更知道怎么教孩子!”另一位学生父亲,是位忙碌的务工人员,他郑重其事地说:“老师,您教育孩子做人做事,我们一百个放心!”这些朴素话语,如晶莹水滴,汇成了一条清澈的溪流,映照出教师责任的深重与意义之丰饶。学校与家庭以信任为舟,以理解作帆,才能载着孩子安稳驶向那辽阔的远方。

家访——情感联结的“催化剂”

今日家访,我骑着电动车穿行于街巷之间,奔赴一个个学生的家。每一次叩开学生家门的瞬间,都仿佛推开了教育另一扇隐秘的门扉。当双脚真正踏进那方或熟悉或陌生的屋檐之下,我才明白,教育的真谛远不止于三尺讲台——它延伸至家庭生活的肌理深处,在那细密纹理中,藏着孩子们成长的全部密码。家访是情感联结的“催化剂”,让师生关系在家的温暖氛围中悄然升华。那份被信任的暖流瞬间融化了所有距离。家长紧握的手、递来的一杯温水,无言中传递着对老师的尊重与期盼。这份在家庭土壤中自然生长的情感联结,是课堂上难以复制的珍贵养料。它让我懂得:真正的教育影响力,往往始于心灵的贴近。

两颗心的郑重相遇

教育的闭环,必以脚步去连接。家访是两颗心在方寸之地的郑重相遇。那些汗水浸透的衬衫,那些促膝长谈的灯光,都在默默消融着讲台与生活之间的无形坚冰。师者,根须终要扎进生活的土壤深处,方能使枝叶荫蔽更多成长的心灵。每一次俯身倾听的姿态,都是对生命最庄重的致意——教育之道,原就在这俯仰之间。

广告

广告

广告

广告

广告

广告