央广网唐山5月26日消息 燕山南麓,滦水之滨,钢铁的硬核创新、再制造的绿色智慧、文旅的生态诗意在这里共舞。河北省迁西县这座曾以“钢铁独大”闻名的山区县,正以“向新而行”的魄力重塑产业版图,勾勒出一幅新时代县域经济的壮美图景。

钢铁“智变” 锻造全球竞争力

钢铁,是迁西工业的脊梁,而津西钢铁则是这脊梁上耀眼的明珠。

一条条长达百米的“火龙”在轧机上快速通过,一根根热轧钢板桩新鲜出炉,在津西钢铁热轧钢板桩车间,曾应用于深中通道东人工岛的“定海神桩”正批量生产。津西钢铁销售公司技术营销副经理马永福向记者介绍,津西钢铁的热轧钢板桩轻而易举地抵挡着南海的汹涌波涛,斩获了2024年度冶金行业“奥斯卡”金杯特优产品称号。

一根根热轧钢板桩新鲜出炉(央广网记者 王艺霖 摄)

“同类产品依赖进口的时代,被我们终结了。” 马永福称,2017年,津西启动钢板桩技改项目,通过添加铌、钒等微合金元素,让钢材强度提升了10%;自主研发的翘曲控制技术,则将750毫米宽钢板的平直度误差压缩至15毫米以下,锁扣设计如“弯曲手指”般严丝合缝,实现物理拼接即密不透水。这项“人无我有、人有我优”的技术突破,让产品迅速抢占60%的国内市场,并大量出口。

据了解,2025年,中国钢铁工业协会官网公布2024年度冶金产品实物质量品牌培育产品名单,10项“金杯特优产品”中,河北津西钢铁集团股份有限公司热轧U型钢板桩榜上有名,更是河北唯一。

作为中国钢铁产品实物质量的最高奖项,“金杯特优产品”称号被誉为行业“奥斯卡”。“‘金杯特优’不仅是荣誉,更是生态圈的入场券。”马永福指向车间外疾驰的运输车队,津西以产学研平台为纽带,构建起“设计-生产-施工”一体化服务体系,联合上下游成立“热轧钢板桩应用技术推广工作组”,推动国产钢板桩在港珠澳大桥、雄安新区等超级工程中的国产化替代,以“绿色智造”持续擦亮“中国钢”名片。

从“跟跑”到“领跑”,津西钢铁的跃迁印证着迁西传统产业的高质量发展。当一根钢板桩串联起产业链的协同创新,迁西的钢铁巨人正以“隐形冠军”之姿,重塑河北制造的新坐标。

在迁西,像津西钢铁这样实力强劲的企业并非个例。今年,迁西县计划实施重点项目111个,年内新增规上工业企业5家。投资76亿元的抽水蓄能电站、投资63亿元的安米新能源软磁材料项目以及投资15.5亿元的亨坤磷酸铁锂二期等重大引领性项目正加快推进,为县域经济发展注入强劲动力,为创新发展提供有力支撑。

“机电医院”孕育循环经济新范式

再制造产业作为战略性新兴产业,是循环经济的重要形式,而瑞兆激光则是国内再制造领域的领军者。2024年,国家工业和信息化部发布了首批24家机电产品再制造行业规范条件企业,河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司位居前列。

在瑞兆激光的“手术室”里,一台重达15吨的汽轮机转子正在接受“心脏搭桥手术”。激光熔覆头以超高精度修复磨损部位,增材制造的合金层使设备寿命显著延长。“与传统制造相比,再制造产品可节约成本50%、节能60%、节材70%,生产过程中大气污染物排放量降低80%以上,这台设备将为客户节约成本800万元。”该公司董事长韩宏升的比喻充满温度:“每台设备都是‘患者’,我们要用技术让工业‘生命’循环再生。”

据了解,这家被称为“机电医院”的企业,已取得102项国家专利,获评国家专精特新重点“小巨人”企业。

发电机轴位激光熔覆再制造作业现场(央广网记者 王艺霖 摄)

为了推动再制造产业集聚发展,河北省积极打造迁西机电设备再制造产业园区,以瑞兆激光为龙头,以省机电设备再制造产业技术研究院为平台,与国内大专院校创新链深度融合发展,推动机电再制造向产线智能化、管理数字化、产品高端化、市场国际化、企业绿色化高质量发展,建成一批负碳工厂。2024年,园区再制造设备超2000台,节约金属资源5万吨,减少二氧化碳排放9万吨。如今,园区已经聚集了30多家相关企业,正在筹备成立装备再制造产业协会,形成优势互补的产业格局。

“为聚焦效率最高,助力项目加速跑,经济开发区成立了‘项目管家’,在每一项工作、每项环节上争取做到‘零停滞、零延误’。”迁西经开区党工委副书记于建文向记者说,对于经济开发区的项目推进,今天再晚也是早,明天再早也是晚。今年以来,开发区累计办理立项、水保、环评等各类手续60多项,通过“网上办”“马上办”,进一步优化了办事流程,提高了办事效率,极大方便了办事群众,让企业切实感受到开发区服务的速度和惠企的温度。

“企业的发展,真是离不开经开区管委会积极主动服务,为企业协调解决土地、规划等基础资源,特别是在项目申报、人才引进、招商引资等方面给予精准指导,为瑞兆激光向高端化、智能化、绿色化高质量发展给予了强大助力。”韩宏升说。

诗意山水绽放“栗乡”新活力

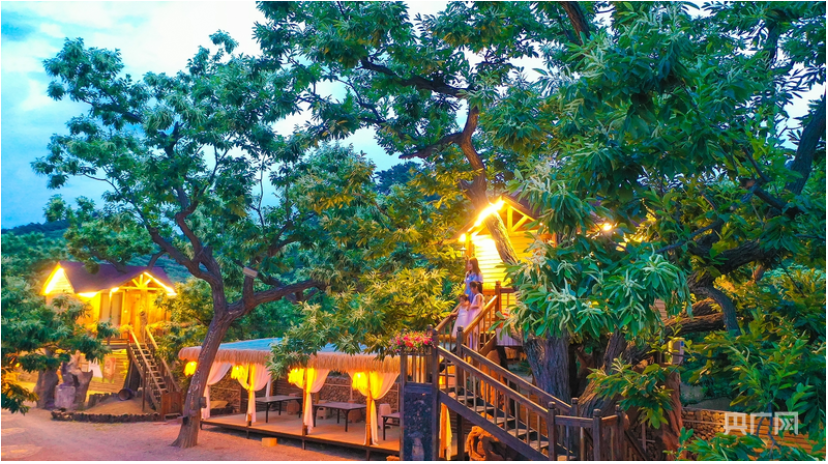

五月的迁西,风拂燕山余脉,汉儿庄镇的山水间奏响了一曲自然与人文交织的乐章。“五一”假期,这里的乡村旅游迎来热潮,“归巢部落”的开园更是吸引了京津冀众多游客的目光。

二十余座板栗树屋错落悬挂于百年栗树之间,推开木窗便是满目青翠,夜晚枕着栗香入眠。坑窑烧鸡、板栗雪糕、多栗包等美食让人垂涎欲滴,部落中心广场的暖黄灯光下,板栗童话世界让人流连忘返。

“归巢部落”树屋吸引众多游客“尝鲜”(央广网发 汉儿庄镇供图)

“归巢部落”的设计团队将“板栗文化”注入每个细节:树屋以钢结构模拟鸟巢,内部用栗木打造家具;非遗工坊里,栗花编织变身时尚手包;“栗精灵”IP衍生出雪糕、盲盒,新消费在这里充满活力。

除了“归巢部落”,沙窝店村的云天漫步健走小镇、水下长城、水墨山庄等景点也各具特色。游客可以在苍翠的栗林间漫步,触摸云端;在潘家口水库的碧波中探寻水下长城的残垣;在地道的农家院里品尝铁锅炖水库鱼、柴火灶贴饼子;在水墨山庄的山径上聆听林涛与鸟鸣私语,夜宿小院,感受壁炉火光映着满天繁星的浪漫。

“我们要让乡村成为艺术品。”汉儿庄镇镇长周瑛明说,汉儿庄镇以栗为媒、以景为约,将艺术创作与生态设计理念深度融入乡村建设,探索出一条激发乡村创意活力、推动文旅融合发展的创新路径,形成可复制、可推广的“汉儿庄模式”。

以人为本,以生态保护为先,汉儿庄镇为游客提供安全舒适、清新整洁的度假环境,举办“板栗花开·艺术写生季”“金秋板栗文化节”等品牌化活动,吸引京津冀地区客群,同时,带动附近村民就业。据了解,该镇文旅项目直接创造就业岗位300余个,带动村民人均年收入增加2.5万元,吸引30余名返乡青年参与艺术创作与文旅运营。

当艺术创意邂逅生态资源,迁西的青山栗林便不再是风景,更是乡村振兴的密码。“过去村民人均年收入不足万元,如今民宿管家、文创设计师等新职业让收入翻了三番。”“归巢部落”负责人贾春雷话语中透着自豪,这个曾因青年外流而沉寂的古村落,如今以“归巢部落”IP年接待游客超10万人次,成为全国乡村旅游重点村。

从钢铁的铿锵到艺术的灵动,从工厂的轰鸣到栗林的私语,当“实力”与“活力”交织成网,迁西县唱响钢铁硬实力、智造新动能、山水软资源“迁西三重奏”,奏响县域经济高质量发展的强音。

来源:央广网

编辑:贾扬阳

来源:央广网原标题:【“迁”程似锦】钢铁淬新 山水生金 绿绘栗乡

广告

广告

广告

广告

广告

广告