“古人持刀刻金石以志,今人执拓摹岁月波纹。”在科技飞速发展的今天,古老的拓印技艺依然焕发着独特魅力。这门以宣纸、墨汁为载体的传统“复印术”,在衡水深厚的文化沃土中绵延千年。枣强县菜鸟书画院的非遗传承人郭英宾,作为家族拓印技艺的延续者,以匠心守护乌金拓、蝉翼拓等技法,让这一承载历史记忆的文化瑰宝在新时代重绽光彩。

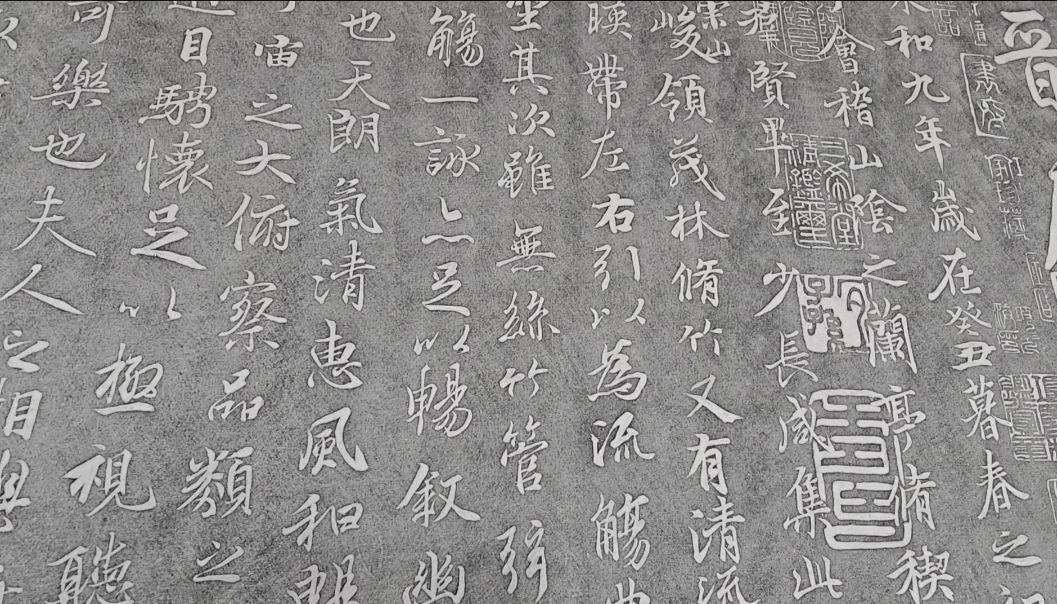

当记者踏入菜鸟书画院,仿佛推开了一扇通往历史深处的大门,浓郁的墨香扑鼻而来。墙面上,一幅幅拓片整齐陈列,碑刻文字力透纸背,尽显苍劲古朴;瓦当图案简约大气,诉说着岁月的故事;佛教造像庄严肃穆,传递着信仰的力量。每一幅拓片,都宛如一位无声的讲述者,静静诉说着古老岁月里的传奇。在这满是历史韵味的空间中,47岁的郭英宾正站在工作台前,沉浸在与千年技艺对话的奇妙世界里。

郭英宾身旁,宣纸、墨汁、鬃刷、拓包等拓印工具整齐摆放,每一件都承载着他对这门技艺的深厚情感。他轻轻拿起一把鬃刷,手指温柔地摩挲着刷毛,眼中满是珍视,笑着说:“这么多年,全靠它们陪着我,帮我把那些藏在金石里的故事搬到纸上。”这份人与工具之间的默契,是岁月沉淀的痕迹,也是他坚守拓印之路的见证。

郭英宾出生于衡水冀州的拓印世家,爷爷、父亲和伯父都是拓印的行家里手。自幼,他便在拓印的浓厚氛围中成长,十岁时,小小的身影就跟在长辈身后,怀着好奇与敬畏之心,认真学习这门神奇的技艺。此后,他的人生虽历经辗转,在印刷厂当过工人,在快递公司做过快递员,但无论身处何方,心中对拓印的热爱从未熄灭。这份热爱如同一颗种子,早已在他心底生根发芽。2017年,他加入枣强的菜鸟书画院,终于找到了让这颗种子开花结果的沃土,得以全身心投入到心爱的拓印事业中。

谈及拓印,郭英宾眼中闪烁着自豪与热爱的光芒,他激动地说:“拓印,这可是老祖宗传下来的宝贝,也叫传拓、锤拓,用宣纸和墨汁就能把文字、图案印下来,有乌金拓、蝉翼拓好几种呢。碑刻、瓦当、佛教造像,都能拓,这些东西里藏着历史、文化、艺术,流传千年啦。”他的话语中充满热忱,每一个字都饱含着对这门古老技艺的深情厚谊。

回忆起学习拓印的岁月,郭英宾感慨万千。“拓印入门不难,可要精通,那得下大功夫,门槛在门里头呢。就说拓‘奋发图强’那幅书法,我试了多少次才成功。上墨的时候,墨汁总不听话,往旁边跑,我不停地琢磨力度和方法,才弄好。小时候因为上墨这事儿,没少挨我爸的打。”他笑着回忆,那些曾经的挫折与坚持,如今都化作了嘴角的一抹浅笑,成为他人生中最宝贵的财富。

说着,郭英宾现场展示起拓印《兰亭集序》的全过程。他的眼神瞬间变得专注而坚定,仿佛整个世界都只剩下他和手中的拓印工具。他先是根据碑石的质地、纹理,精心挑选合适的宣纸,再依据宣纸选出匹配的墨汁。“每一次拓印,都是心与物、古与今的交流,就像穿越千年和古人唠唠嗑。”他轻声说道,言语里满是对这份技艺的敬重。

清洗碑石表面时,他的动作轻柔又仔细,像是在擦拭一件稀世珍宝,一点杂物都不放过。上纸、平纸后,他拿起喷壶,轻轻一按,细密的水珠均匀地洒在宣纸上,随后,软毛刷登场,小心翼翼地刮走宣纸与碑面间的空气,每一下都沉稳而有序,确保宣纸平整得没有一丝褶皱。紧接着,郭英宾拿起拓锤,开始有节奏地在宣纸上敲打,那声音就像一首独特的乐章,轻重缓急间,图案渐渐清晰地显现在宣纸上。等到纸张干湿程度刚刚好,上墨环节开始了。“宣纸的干湿度太关键了,太干,空气钻进去,字迹就移位。太湿,墨渍一浸润,字迹就糊了。”他边操作边讲解,眼睛紧紧盯着手中的拓包。只见他将墨汁滴在墨板上,拓包迅速在墨板上反复拍打,墨色均匀后,自上而下渐次拍打在宣纸上,一遍又一遍,墨色由淡至浓,像是在给这幅古老的作品慢慢注入灵魂。当拓片八至九成干时,他轻轻一揭,拓片便完美地取了下来,平放在一旁自然晾干。最终完成的《兰亭集序》拓片,完整精美,墨色均匀,字迹仿佛带着千年前的神韵,活灵活现。

在郭英宾看来,拓印技艺可不只是简单地复制图案,它是文化的传承,是时代记忆的留存。这看似原始的技艺,实则蕴含着古人无穷的智慧。他在拓印过程中展现出的专注、执着和对完美的追求,正是工匠精神的最好诠释。每一个步骤,他都严格把控,每一个细节,他都力求完美,对这门传统技艺,他满心都是敬畏。拓印,对他来说,早已不只是一份工作,而是对家族传承的坚守,对非遗文化的担当。

如今,随着文化自信的日益增强和国潮的兴起,拓印这一古老技艺再次走进大众视野。郭英宾常常接待前来研学的孩子们,看着孩子们好奇又兴奋的眼神,他看到了拓印技艺传承下去的希望。“以后我还会一直守着拓印,让更多人了解它,把这份文化遗产好好传下去。”郭英宾坚定地说,他的眼神里满是对未来的期许。在这个快节奏的时代,郭英宾就像一位执着的时光拓印者,用一纸一墨,坚守着非遗的传承之路,让古老的拓印技艺在新时代绽放出别样的光彩。

见习记者 王红 赵天韧

广告

广告

广告

广告

广告

广告