如今,许多传统技艺正面临着被遗忘的困境。在衡水有这样一位手艺人,用他的执着与热爱,坚守着手工藤椅编织这门古老的技艺,他就是45岁的非遗手工藤椅传承人郑兰州。

近日,记者走进郑兰州的工作室,在这间仅有20平方米的屋内摆满了一把把散发着古朴气息的藤椅,只留下窄窄的过道。郑兰州就坐在这些藤椅之中,专注地编织着藤椅的靠背,一手拿着锥子,一手攥着长长的藤皮,双手灵活地在藤皮间穿梭,动作娴熟又流畅。“干学徒那会儿,为了学编织,被藤皮割伤手是常有的事。现在有了橡胶手指套好多了。”郑兰州笑着说道,笑容里带着几分对往昔岁月的感慨。

郑兰州与藤椅编织的缘分始于1996年。17岁的他,因身体瘦小,难以从事重体力劳动,偶然间接触到藤椅编织,便决定踏上这条道路。他前往北京,在一家藤椅厂当学徒。最初的三个月,他一心扑在基本功上,缠活儿、接头儿,每一个看似简单的动作,都需要反复练习。“那时候,就想着把基础打牢,以后才能做出好椅子。”郑兰州回忆道。

三个月后,他开始编织小凳子,逐渐熟练掌握了藤椅的编织技巧。经过三年半的学徒生涯,他终于出师了,能够独立编织各种藤椅。1999年下半年,郑兰州凭借出色的技艺,进入北京一家古典家具城工作,负责修补床、椅子等家具的藤面,这一干就是11年。后来经朋友介绍,郑兰州又前往山西继续从事藤面修补工作。直到2024年6月,他决定重新全身心投入手工藤椅编织中,让这门技艺在自己手中再次绽放光彩。

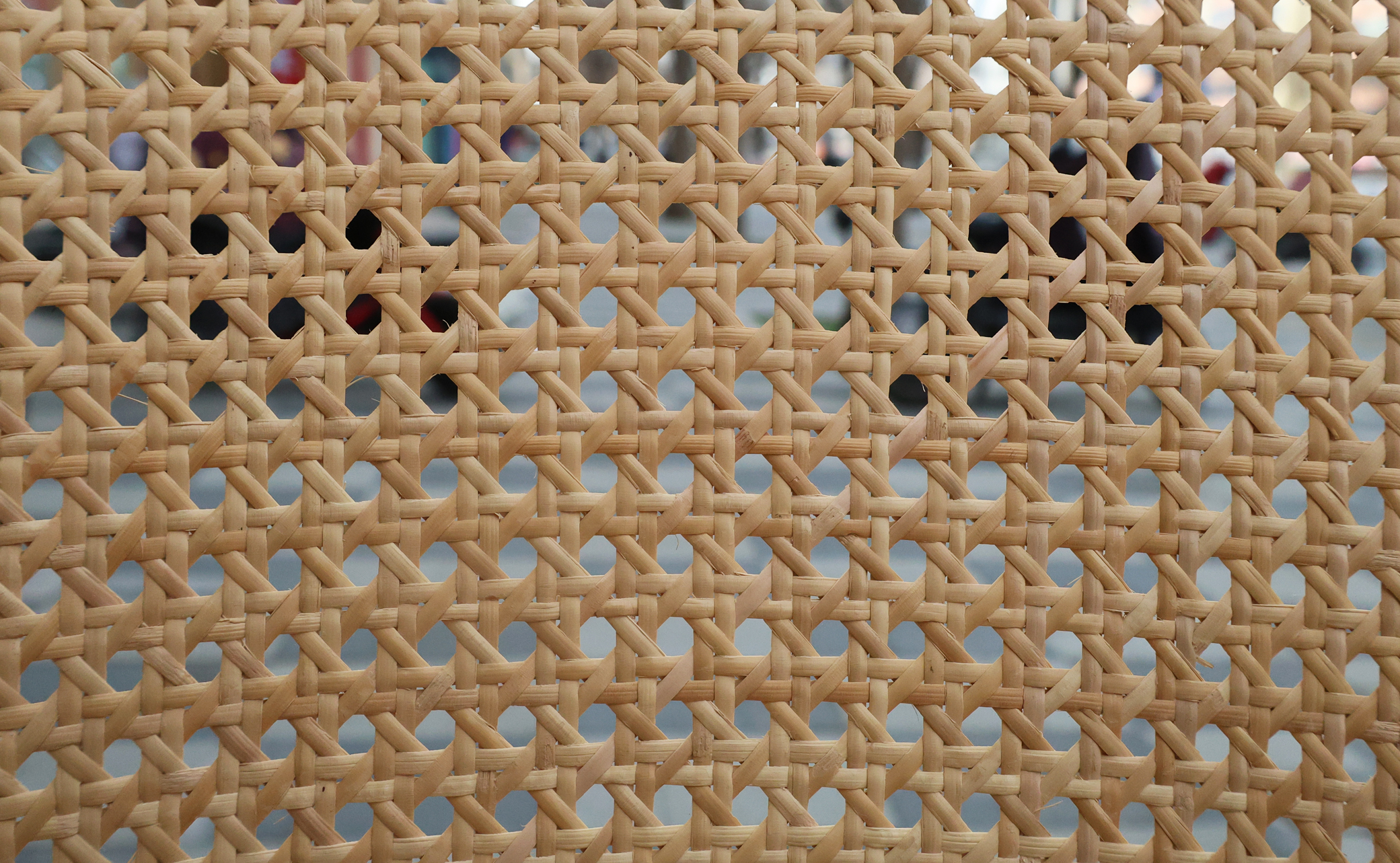

郑兰州制作藤椅选用的是印尼进口的纯天然藤皮,“这种藤皮韧性好,特别有弹性,还不生虫。从椅子支架到椅背、椅座,都是用它制成,耐用又美观。”他说道。在他眼中,藤椅轻巧大方,细密交织的藤皮散发着古朴、清爽的气息,能与其他藤制家具一起,营造出回归自然的独特氛围。

制作一把藤椅,要经过选藤、浸藤、订架、编织、抛光六道大工序,编织前,还要将藤皮在水中浸湿。“这样缠得更紧,还不容易伤手。”郑兰州介绍,编织是最费工夫、最考验技术的工序,尤其是靠背和坐垫部分,编织花型有方形眼、胡椒眼等,其中胡椒眼因美观而被他经常采用,尽管编织过程耗时费力。“做藤椅得耐住性子,编实编牢,一把保养得好的藤椅,能用几十年。”郑兰州认真地说。

如今,时代发展迅速,手工藤椅面临着诸多挑战。会这门技艺的人越来越少,制作时间长、成本高,只能按客人预订定制,无法大批量生产。但郑兰州坚信,只要用心坚守,这门技艺就不会失传。“我希望通过自己的努力,让更多人了解手工藤椅,爱上这门传统技艺。”他的眼神中充满了坚定与期待。

广告

广告

广告

广告

广告

广告