一纸芳华诉初心

——《衡水日报》60年接力讲好农村党建故事传递时代强音

农为邦本,本固邦宁。

习近平总书记指出,“农村工作千头万绪,抓好农村基层组织建设是关键。”

60年风云一纸书。《衡水日报》创刊以来,以服务“三农”、讲好党建故事为使命担当,始终与党同心、与人民同行、与时代同频共振——

见证不同历史时期,农村基层党建工作的探索和实践;

记录党群凝心聚力、宵衣旰食促进农村发展变革的感人瞬间;

推动党建引领乡村振兴、基层治理向纵深发展;

……

《台城星火》《领头雁——我市农村优秀党支部书记剪影》《农村基层党建的枣强探索》《党建引领乡村善治的生动实践》《55年村账数“说”小康路》……一批批有高度、见深度、显温度的精品佳作源源不断见诸报端。

站在时间轴上回望,衡水大地上,党组织吹响号令,党员干部奋勇争先、前赴后继的场景,历历在目。

见证·历史天空中的星光

1923年夏,一粒火种划破夜空。中共台城特别支部在安平县台城村诞生,开创了中国农村党建先河,也点燃了创造新世界的星星之火。

“那些凝聚着衡水早期共产党人先驱者奋斗足迹的历史资料,都是后来者一步步探索寻觅而后复原出来的。”衡水日报社原理论部主任刘子海(笔名柏川)亲身参与了“台城星火”系列作品的创作活动。建党百年之际,他在《百年党史我添彩——我与“台城星火”的点滴往事》一文中回忆,2004年“七一”前夕,他撰写的长篇通讯《冀中平原上的星星之火》在《衡水日报》头版刊发;同年8月,推出中篇纪实文学《台城星火》,先在三版连载,后结集成册,于2007年在《衡水日报·晨刊》二版继续刊出。在此期间,他多次赴安平查阅资料,寻找线索,寻访县党史办老同志、台城村老党员,还远赴哈尔滨采访弓仲韬后人,为写作进一步深入探寻珍贵史料。

《台城星火》再现了共产党员弓仲韬在安平撒播革命火种的感人故事和艰辛历程,反映了新民主主义革命时期,积极发展农村党员、壮大农村基层党组织的史实。

述往思来,向史而新。

在革命、建设和改革的各个历史阶段,我们党在加强农村基层组织建设的探索与实践中,始终与农村发展实际紧密结合。作为农业大市,衡水历届党委、政府扎实做好农业农村各项工作,始终将加强农村基层党建的责任扛在肩上。《衡水日报》见证了脚下这片土地在党的引领下一步步走向繁荣。

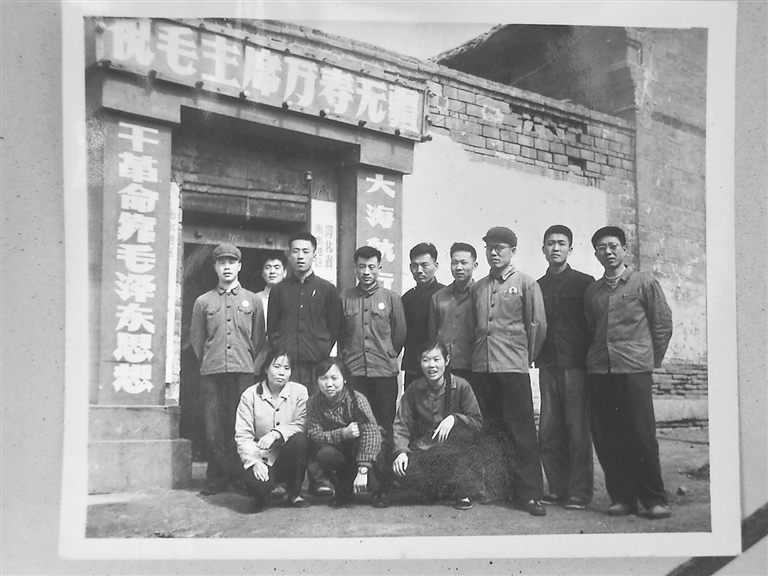

1962年9月1日,《衡水群众报》(《衡水日报》前身)创刊号刊登了题为《五公干部社员加劲搞好集体经济》的报道。“各队社员在党支部的领导下,正在积极搞好‘三秋’工作……”在人民公社时期,这是农村基层干部“与农民同吃、同住、同劳动”的真实写照。

此后,《衡水日报》持续强化新闻宣传和舆论引导,积极报道了五公镇、南王庄、西沙疙瘩、常安村等农村基层党组织的先进做法,以及耿长锁、王玉坤、郁洛善、宋欣茹等老党员的典型事迹,在人民群众心中树起一座座丰碑和一面面旗帜。

党的十一届三中全会开启了我国改革开放和社会主义现代化建设的新时期。这一阶段,《衡水日报》紧紧围绕农村基层党组织强化自身功能,在发展农村生产、促进农民富裕、维护农村社会稳定等方面,展开全方位深入宣传。

——促进农村经济发展。

“1981年实行大包干后,集体企业还搞不搞?”《肖桥头村的“革命文物”》通过一把旧雨伞在两任村党支部书记间的传递,讲述了武邑县桥头乡肖桥头村党员干部接力奋斗,带领群众创办面粉厂、保险柜厂,壮大集体企业的事迹。这把雨伞“陪伴村干部风雨兼程创新业”,被当作传家宝,成为艰苦创业精神教育的活教材。

党支部引领、科技带动,是促进农业增收、农民富裕的有效途径。《刘庄村干部凑钱奖村民》讲述了为倡导农民科学种田,促进农业上台阶,景县刘庄村党支部书记组织5位村干部,从1985年起在自家责任田里开辟“示范田”,推广新技术。6年间,他们自掏腰包12000元奖励村民,使全村农业经济效益增加100多万元,成功引导农民走上科技兴农之路。

生活富裕了,还要带领农民向更高的目标奋进。通讯《富而不安创伟业》,讲述了上世纪90年代“衡水农村首富”——后马乡李里马村党员干部解放思想,抓住集体经济不放松,在高起点上发展村办企业,在科技进步和提高人才素质上下功夫,为企业腾飞蓄力。

这些年,衡水农村基层党组织引领发展规模经营、优化营商环境、培育品牌农产品等相关主题见诸《衡水日报》的作品不胜枚举,如《龙华镇创出农业规模经营的新路子》《桃城区前里马村为个体户建商业街》《客商投标来竞买 农民跨县来种瓜》《大康庄与小康庄的“对话”》……

——促进农村精神文明建设。

打破传统观念桎梏,党员干部要带头移风易俗。《周窝村丧事从简二十年 一口寿材送走百位老人》记述了自1966年到1986年,武强县周窝村党员干部带领群众从简办丧事,用一口底部能拆合的寿棺为村里百位老人送葬的事例。他们还划出一块盐碱地作为公墓,“不分辈分、姓氏,都在公墓下葬……每次都可节省四五百元安葬费。”

“生活好了,精神上也要脱贫致富”。《马辛农民话十年》记述了党的十一届三中全会后十年间,景县马辛庄村党支部带领村民,不仅把“埋藏了40年的‘寸子秧歌’挖掘出来”,还先后建起了青年之家、阅览室、农技校,开展“双文明户”“好党员”“好青年”等竞赛活动,丰富精神文化生活。村党支部、村委会为大伙办好事,得到乡亲们一致称赞。

《许家村建起家庭道德档案》报道了改革开放以来,深县王家井镇许家村“在进一步完善本村村规民约的同时,村党支部为全村每个家庭建立家庭道德档案”,规范、引导村民的行为,使群众的守法意识增强,使党风、村风和人们的精神面貌进一步得到改善。

《深州北四王村旧坟场上建新村》《相亲——先看“红牌牌”》等作品也反映了在农村基层党组织引领下,促进农村精神文明建设的典型事例。

——强化组织建设。

《一张蓝图管到底 一个目标干下去》记述了从1978年到2008年,深州西八弓村6任村党支部书记30年接力建设新农村的事迹。西八弓村党支部加强凝聚力、提高衔接力,一心一意谋发展,在社会主义新农村建设中很有典型意义。

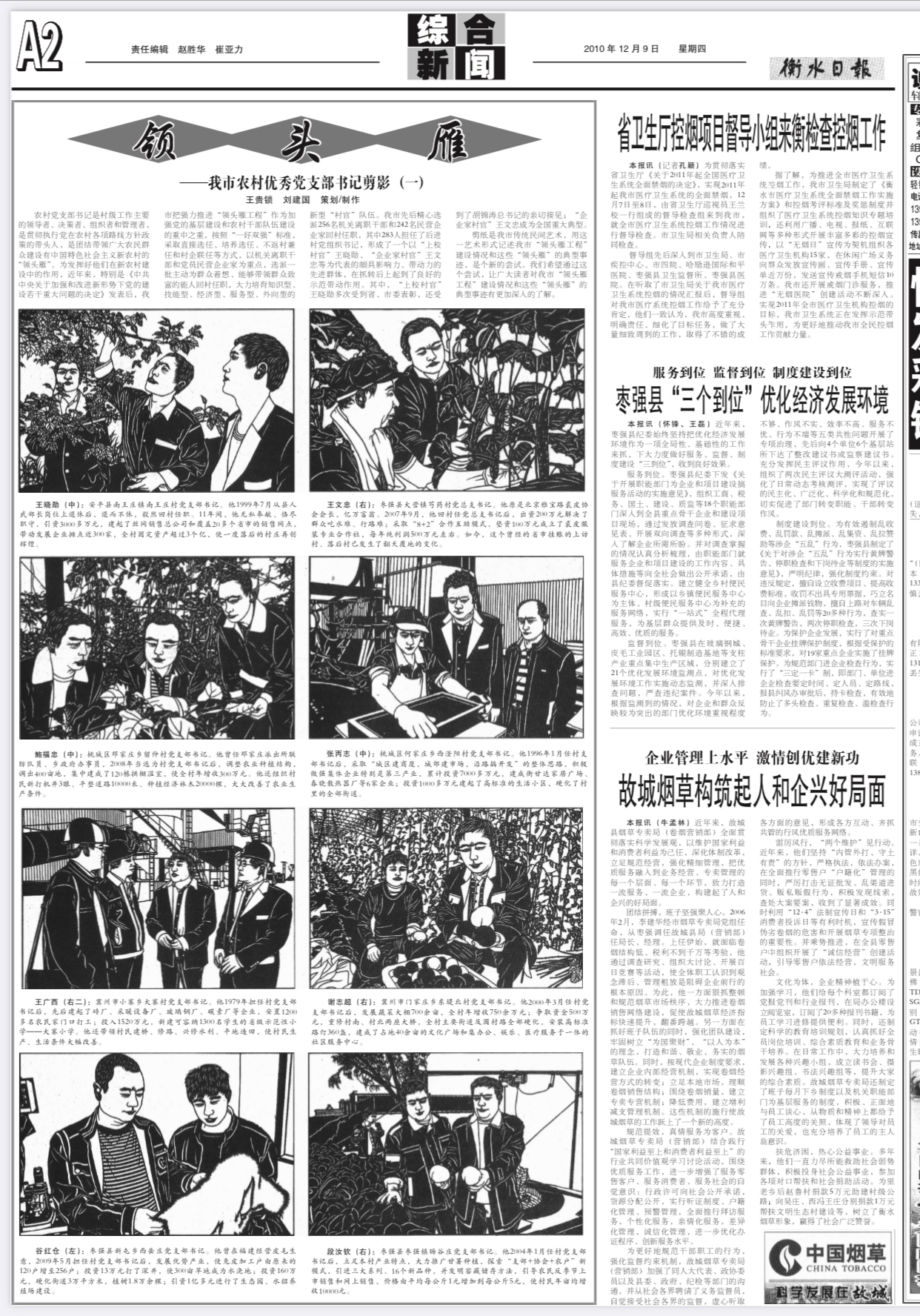

将传统剪影艺术和文字报道相结合,以新闻漫画形式推出的《领头雁——我市农村优秀党支部书记剪影》,是一次突破性的创新实践。2010年12月至2011年3月间,《衡水日报》在二版分五期刊登了这一主题系列作品,通过图文并茂的形式,生动描绘了我市“领头雁工程”建设情况以及这些“领头雁”的典型事迹。这一时期,我市把强力推进“领头雁工程”作为加强党的基层建设和农村干部队伍建设的重中之重,大力培育知识型、技能型、经济型、服务型、外向型的新型农村干部队伍。全市先后精心选派256名机关离职干部和242名民营企业家回村任职,其中283人担任了后进村党组织书记,形成了颇具影响力、带动力的先进群体,在抓转后上起到了良好的示范带动作用。

“公示村干部政绩,不能只停留在各级机关的墙上、上级领导的桌上……要让老百姓看得见,就得拿到阳光下来‘晒一晒’。”《农村大集“晒”政绩》介绍了深州市魏家桥镇东魏家桥村将村干部实绩公示栏“搬”到农村集市上,公开接受群众监督。这一做法“围绕加强基层党组织建设,进一步强化了村干部科学化管理,给他们鼓劲加压,增强了他们为百姓干实事的责任心”。一石激起千层浪,新华社于2010年1月27日播发该新闻视频通稿,多家媒体进行了转发。

同类主题的优秀作品还有《乡亲不富心不安》《车沟沟里走来了“一担挑”》《南王庄北内漳对话新农村建设》等。

记录·时代前行的跫音

为学之实,固在践履。

在一篇篇擘画发展、反映变革的新闻背后,是一代代衡报人步履匆匆的身影:从“国之大者”中找方向,从“省之大计”中找目标,从“民之大业”中找落点,不断增强脚力、眼力、脑力、笔力。

党的十八大召开前夕,面对农村发展新形势,枣强县开展“选育文忠式带头人,建设创业型党组织”活动,报社领导刘全义、常世勇和正刊一部主任刘彦成敏锐抓住这一重大主题,推出了长篇通讯《农村基层党建的枣强探索》。

“如果广大农村涌现出更多王文忠式的好书记、出现更多创业型的基层党组织,那么社会主义新农村建设必将迎来更加辉煌的明天!”在《农村基层党建的枣强探索》文末,省委党校理论处党建专家孟庆云对枣强做法给予了高度评价。

此文配发评论员文章《可贵的实践 有益的探索》,指出“实现党建工作与经济发展的良性互动是基层组织建设的主旋律”,枣强做法“让我们感受到了农村基层党建的一缕新风。”

“办好农村的事情,实现乡村振兴,基层党组织必须坚强,党员队伍必须过硬”……党的十八大以来,习近平总书记的一系列重要指示,为新时代党的农村基层组织建设提供了根本遵循和强大思想武器,也为宣传工作指明了方向。

《深州把“微型党校”办到农民身边》以深入宣传十八届三中全会精神为切入点,生动反映了深州市在农村建立三级“微型党校”,传达党的路线方针政策、服务广大农村党员群众这一具有创新性的典型做法。

记者褚凤娜在一次下基层时,了解到深州建立起涵盖家庭、胡同和街道三个层次的“微型党校”,作为市委、乡镇党校的延伸和补充,占领了农村的思想阵地。她先后三次深入到20多个行政村,采访了近百名“微型党校”宣传员和群众,并现场聆听“微型党校”党课宣讲,深切感受到广大农村党员群众对这一做法由衷地欢迎。作者四易其稿,编辑字斟句酌,进行精编。稿件刊发后,市委组织部向全市推广了深州的经验做法。外地30多个县市的组织部门闻讯后,也派人前来学习取经。

同样在基层,《大喇叭一喊,杨屯村民争出义务工》生动讲述了一个曾经脏乱差、人心散的小村庄,在新一届村“两委”班子带领下,村民以义务工的形式自觉自发地建设美丽家园的故事。这是“三严三实”专题教育和建设美丽河北行动中涌现出来的好样板、真典型。

一次采访中,记者薛倩听到几位农民议论一个“小破村”通过村民集体义务劳动让村庄大变样的事。她多次深入杨屯村调查核实,走访了一大批普通村民、村民代表和党员干部,并亲身参与了最近的一次义务劳动。在报社领导的指导下,写成了这篇接地气、冒热气、聚人气的报道。

稿件经过编辑认真修改,精心制作了言简意赅、朴实生动的大标题,在《衡水日报》头版显要位置刊发,在全市乃至全省引发了强烈反响。许多村子的带头人纷纷赶到杨屯村学习取经,各级领导陆续到村调研。《河北日报》、河北新闻网等媒体对此进行了深入报道。村民以义务工的形式建设美丽家园,成为衡水乃至全省许多村庄的新风尚。

《衡水日报》持续关注杨屯村的发展,陆续刊发了《杨屯播下“金种子”》《衡水杨屯:一个美丽乡村的生态传奇》《再访杨屯》等系列报道。如今,杨屯村已成为省级乡村振兴示范区核心区,先后荣获“全省先进基层党组织”“河北省文明村”“全国文明村镇”“国家森林乡村”“全省发展壮大农村集体经济先进基层党组织”等称号。村党支部书记刘影也于2017年被评为首批“河北省千名好支书”,2020年被河北省委组织部授予“乡村振兴‘领头羊’”荣誉称号。

“郡县治,天下安;乡村治,郡县稳。”《党建引领乡村善治的生动实践》是一篇散发思想光芒和泥土芳香的新闻精品,文章记述了桃城区赵家圈镇以党建为引领,探索出一条自治、法治和德治“三治融合”之路,结出了乡村善治的硕果。

2019年6月,记者边建军在赵家圈镇采访时发现,赵家圈镇推行“三坐班两解决”工作机制,要求农村“两委”干部全天坐班、乡镇包村干部定期坐班、乡镇领导干部择村坐班,坐班地点就在各村党群服务中心,及时了解民情民意,实现一般问题坐班干部即时解决、复杂问题乡镇党委精准解决。“问题在一线解决,为农村自治提供了保障。”他觉得,这块巨大的新闻矿石里藏着一块美玉,需要精心打磨与雕刻。

此后三个多月的时间里,边建军一边研究资料,一边密切跟踪事态进展。其时,刚刚召开的党的十九届四中全会提出,要健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系,他感到赵家圈镇的做法与党的十九届四中全会精神相吻合。经过细致采访、精心构思,终于落笔。稿件刊发后,省委政法委专题调研团的到来,掀起了各级党组织到赵家圈镇参观学习的热潮。

在决胜“全面小康”的时代背景下,《55年村账数“说”小康路》从抓党建、促经济、讲民主、兴文化、重生态五个方面,生动展示了桃城区邓庄镇北苏闸村在历任村党支部的领导下,在小康路上55年的接续奋斗,以及衡水农村紧跟时代步伐、谋求新发展的不懈追求。

从2020年8月到12月,在报社领导的带领下,记者张洪宁、常熠、贾冽先后7次深入北苏闸村,在街头巷尾与村民畅聊,去村史馆里翻阅账本,到村委会、镇政府深入采访,还多次上门向有关单位的领导和专家请教并查阅相关资料,从数万个账目里精选出五组具有代表性、关联性的账目,以数字为切入点,记录了北苏闸村的小康足迹。创作团队先后修改20多稿,编辑精益求精,进一步润色、完善,并在作品刊发位置、篇幅上着重处理。

稿件刊发后,得到市委宣传部领导高度评价。河北新闻网、中国经济网、中国网等媒体纷纷予以转发报道,多家媒体闻讯进村采访。北苏闸村以党建引领小康建设的生动实践,为全市乃至全省实现全面小康、推进乡村振兴提供了有益样本。

追逐时代浪潮,又被时代鞭策。在宣传报道农村基层党组织建设取得的显著成效、发生的深刻变革中,编辑记者们在衡水日报社党委的带领下,不断增强观察实践能力拓展报道广度,持续提升思想理论水平统摄新闻深度,发黄钟大吕之声,做点滴暖心之事,架起党和人民的“连心桥”。

推动·党建引领新发展

“周虽旧邦,其命维新”,《衡水日报》也是“常为新”的。历经迭代与蜕变,今天,它已不只是一份报纸,而是拥有报网端微多种载体,数十个终端平台,覆盖衡水全域、连接全网用户的“媒体方阵”。

从提质改版、转变文风,到栏目创新、编采分离,发生变化的不仅是新闻生产与分发过程,更有理念、体裁、形式、手段、业态、体制、机制的创新。

让每一次技术进步都成为主流价值传播的新风口。《衡水日报》坚持党对新闻舆论工作的领导,坚持正确舆论导向,努力在多元化的舆论场中占位主导,重点打造“学习强国”衡水学习平台,在衡水新闻网、衡水日报客户端推出《衡水日报》数字报、开通党建频道、设置“读党报学党史”等专栏……

时光长河见证了《衡水日报》中流击水的创新激情,也映照着衡报人矢志不渝的初心。这个初心,就是唱响主旋律、传播正能量。

沿着前辈的足迹,认真梳理近两年传播报道脉络,对于我市农村基层党建工作取得的新成效、新突破、新进展,《衡水日报》进行了浓墨重彩的宣传。

——持续推行“企业家村官计划”,为抓党建促乡村振兴提供人才保证。

我市以去年村“两委”集中换届为契机,动员筛选2548名爱家乡、见识多、懂市场的党员企业家回村任党支部书记,占比达到51%,比上届提高25%,既扩大了选人视野,解决了农村人才“短板”,又为民营企业家回报家乡、施展抱负提供了舞台。去年以来,全市新一届村“两委”班子为民办理实事好事超过3.5万件,进一步密切了党群干群关系。

相关报道有《强基固本开新局》《景县实施“五大行动”推进“抓党建、促脱贫、保小康”活动》《武邑县抓紧抓实基层党组织建设》《古城镇探索建立“三三三九”基层社会治理模式》等,分别在《衡水日报》重要版面刊发。

——推行“1+10”党员联系户制度,把广大农民群众紧密团结在党组织周围。

我市总结推广省委组织部驻饶阳县帮扶村工作组经验做法,制发《关于加强农村服务型党组织建设在全市推行“1+10”党员联系户工作机制的指导意见》,以村党支部为活动单位、党员为工作主体、群众为服务对象,每个支部划分若干个党小组,每个党小组联系10名(左右)党员,每名党员联系10户(左右)群众,把基层党的工作落实到每家每户。目前,全市4994个村7.3万名有帮带能力的农村党员,辐射联系群众90多万户,基本实现全覆盖。

为推动“1+10”党员联系户制度落实落细,《衡水日报》刊发了大量相关主题新闻,如《饶阳万名党员筑牢“红色防疫墙”》《五公镇打通基层社会治理“最后一公里”》《东里满乡“党建+”模式夯实基层“堡垒”》等,涉及疫情防控、服务基层、美丽乡村建设等各个方面。

——总结推行饶阳县“党建+信用+金融”模式,党建引领强村富民。

饶阳县作为国家农总行定点帮扶县,2019年4月,被确定为全国农行系统首个党建助推“信用村、信用户”创建试点县。截至目前,“党建+信用+金融”改革创新模式已实现县域全覆盖,合作银行也由最初的农行1家增加到了建行、邮储、中行、农行、农联社、衡水银行、村镇银行7家,金融机构参与率和信用村户覆盖率得到大幅提升。全市已经评定信用村1990个,信用户27204户,累计投放贷款7.86亿元,走出了一条党组织“牵线”、银行“搭台”、党员和群众“唱戏”的金融助推乡村振兴新路子。

为深入宣传推广“党建+信用+金融”模式,《衡水日报》适时推出了《乡村沃野绘新篇》《让北京人在家门口赶“留楚集”》《饶阳“党建+信用+金融”助力乡村振兴》等综述、通讯和动态报道。

——创建市级基层党建示范区,为抓党建促乡村振兴提供样板示范。

从2020年开始,市委提出“每年度创建10个左右点线结合、特色鲜明、作用突出、效果明显的农村基层党建示范区(带)。”2021年7月,全市首批12个农村党建示范区创建完成,共涵盖103个村,村均投入近20万元,全部达到“四优两强”创建标准,在村级班子建设、党员作用发挥、发展集体经济等方面的示范引领和带动辐射作用越来越明显,正在带动周边110多个村补齐短板、抱团发展。2022年度,我市共审批立项14个市级基层党建示范区项目,其中农村党建示范区12个,共涵盖91个村,村均投入预计超过30万元。

在此期间,《衡水日报》积极报道各地创建情况和典型做法,如《阜城全力打造基层党建示范综合体》《武强县抓党建促乡村振兴》《安平打造党建示范区激发乡村振兴新活力》……

一份份亮眼的成绩单背后,是一面面党旗在基层高高飘扬。

季夏时节,万物葱茏。

走进阜城县崔家庙镇刘枣胡村初心广场,“江山就是人民,人民就是江山”一行金色大字在党建文化墙上熠熠生辉。

刘枣胡村是革命堡垒村,“革命母亲”、老党员王秀珍的事迹多次刊登在《衡水日报》上,并被制作成短视频作品在《初心·故事》栏目播出。“今年93岁的王秀珍老人,在战争年代把最后一口粮食留给八路军,在和平时期团结带领村民珍惜美好生活,知党情、感党恩、跟党走。”镇党委书记申涛站在英雄事迹展牌前,向记者一行介绍,“在群众心里,每一名党员都是一面‘旗帜’,他们不忘初心、牢记使命……”

“中国共产党人的初心和使命,就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴。”牢记总书记的指示,把群众的根本利益作为工作出发点和落脚点,始终保持党和人民群众的血肉联系,是农村基层党组织建设的根本遵循。

百舸争流,奋楫者先。

在乡村振兴、基层治理、扶危助困、服务群众的基层一线,党建引领新发展的故事还在继续,《衡水日报》的讲述将永不停息……

记者手记

讲述一份报纸与党的建设、与农村发展变革的故事,60年仅仅是序曲。

在交通信息不畅的年代,我们用纸笔诉说见字如面的深情,常常“一人一骑”走进乡村里闾、田野阡陌;

身处媒体融合发展的蓝海,我们用镜头捕捉直抵人心的细节,将新闻触角延伸到更宽更广的基层一线。

弦歌不辍,芳华待灼。站在新的起点,以新平台、新技术、新面貌开创新局面:强化融合发展思维,坚持内容产品主导,把握传播规律,运用科技力量,提高传播力、引导力、影响力、公信力,把党和人民的声音传递到更远的未来。

党建宣传,任重道远。

60年再出发,追随信仰之光的路上,我们朝乾夕惕,未敢懈怠。

策划:韩雪

视频制作:李红丽

部分素材为摄影部资料

广告

广告

广告

广告

广告

广告