◆核心提示

“科学技术是第一生产力”。新中国成立之初,衡水仅有寥寥几家“小作坊”。如今,衡水重点打造“9+5”县域特色产业集群,智能制造、低空经济、数字产业等新质生产力高质量发展方兴未艾。60多年来,在老报纸的油墨香中,忠实记录下这片热土从农业困境中突围、在工业转型中破局、于科技创新中突破的奋斗史。

衡水科技谷

“无中生有”是追溯衡水产业发展之源的“高频词”。作为传统农业区,衡水的工业基础非常薄弱。新中国刚成立时,这里曾经“就连一张锄板、一把铁锨也要靠外地运来”(1974年9月30日《衡水日报》2版)。发轫于社队副业的衡水工业,前进道路上离不开科学技术这双“金翅膀”。

工业萌芽 立足本地“土特产”

1962年10月20日《衡水群众报》3版报道,当时全区共有120多个行业,近两千种产品。“其中有很多名牌产品。如安平的箩底,衡水的毛笔,枣强的毡帽头,武邑的苇席,深县的口袋,武强的土画和阜城的土线、镰刀、梳篦等”。这些“土特产”,科技含量不算高。安平丝网、枣强皮毛、冀州暖气片等,最初以社队企业的形式出现,技术主要是简单的机械加工。当年的“手工作坊”,为后来的产业集群埋下了种子。

1962年10月20日《衡水群众报》

社会进步、经济发展,须以科技为先导。经过多年奋斗,“地、县、镇三级所有的62个工厂遍布衡水城,绵延十几里”。车站以北有“地区化肥厂、化工厂、制管厂、农机厂、造纸厂等22座”;街里有“地区通用机械厂、电器厂,县五金厂、钢厂、镇车具厂制造的机器和材料,送往全国各地。地区制酒厂、棉纺厂、针织厂、电池厂,县塑料厂、镇食品厂生产的日用品供应着城乡人民。地区地毯厂,县工艺雕刻厂生产的鲜艳夺目的地毯和具有民族风味的牙雕、玉雕,畅销国外市场”(1974年9月30日《衡水日报》2版)。

勤劳智慧的衡水人民大胆革新,新工艺、新技术不断涌现——衡水电池厂职工攻克了五号电池锌筒电焊直口的难点,试制成功五号电池整体锌筒机(1969年4月22日《衡水报》4版);深县砖厂采用土法成功制成配制保温材料用的蛭石粉,武强县机械厂试制出玻璃钢氧气瓶,冀县周村油棉厂建成一座微晶纤维素车间(1972年10月1日《衡水日报》3版);1972年,“冀县县城城关公社修造厂(全国知名品牌“春风暖气片”前身)注重技术革新,此后的十年里引进新技术35项,开发新产品64个”(1992年7月11日2版)。

改革开放后,衡水以乡镇企业为代表的民营经济蓬勃发展:1983年10月底,“已完成总收入5261万多元,实现利润952.8万元,分别比去年同期增长32.5%和27.4%”。当时把发展化工生产列为社队企业的主要项目,“大力组织无苯毒铅笔漆、醇酸调合漆、硝基漆、稀料、橡胶制品、塑料制品、玻璃钢制品的生产……选出了20多个产品品种作为发展重点,通过市社联营和市队联营,全市(现桃城区)先后发展各种联营企业763摊”(1983年11月20日1版)。

衡水各县五金厂、机井队、汽修厂、机械厂等大搞技术革新,进入以“市场驱动”为特征的技术模仿和工艺改进阶段——枣强县城关公社社办电器厂成功制成“自动拔管机”,仅需两名职工,一小时便可制管(汽车制动管)500根(1978年1月24日2版);阜城县古城镇机动车灯生产发展中,李风顺组织研制的WD170防眩前罩灯,1986年通过了省级科技成果鉴定,荣获地区科技成果一等奖(1991年10月13日2版);故城县郑口镇康宁工业公司研制的BX-36型玻璃钢旋转接头,荣获国家专利和省科技发明三等奖,被国家纺织机械检测中心列为重点节能产品(1996年8月8日2版);景县河北欧亚特种胶管有限公司生产的阻燃抗静电超高压钢丝缠绕胶管获省优秀新产品三等奖、省科技进步四等奖和省第十届科技发明金奖、96北京国际发明展览会金奖(1996年11月5日1版)。

科技兴衡 建设平台“孵化器”

“要振兴衡水,必须首先振兴衡水工业”。衡水工业在改革开放后驶入“快车道”,“全区科技事业空前活跃,一年来共取得科技成果110多项,其中荣获省科技成果奖21项。有9项达到国内先进水平,10项达到省内先进水平,5项填补了国家空白……微机已在经企部门开始应用”(1985年1月1日1版)。我们的发展视野一步步拓宽,“以产品开发、质量创优为重点,狠抓企业的技术改造……加强标准化工作,加快产品采用国际标准和国外先进标准的步伐”(1985年1月19日4版)。1987年,衡水开始把“科技兴衡”放在战略首位。

1983年9月21日《衡水日报》

科技创新的前提是人才——“市政府责成社企局将二百多名退职、退休和自学成才的各种技术人才,根据技术特长,安排到各个企业。同时,与十多个大城市的有关厂矿企业和科研单位挂钩,聘请工程技术人员当顾问”(1983年11月20日1版);1988年,衡水地委、行署召开首批地级管理的拔尖人才工作会,提到“党的十一届三中全会以来,获国家科技进步奖有2项,涉及5人次;获国家部委和省级科技发明奖、科技进步奖的23项,涉及93人次;获得省厅级和地区级科技发明奖、科技进步奖的有129项,涉及431人次”(1988年7月7日1版)。

衡水的科技工作者备受鼓舞,企业创新力度不断加大——“衡水市橡胶一厂依靠科技人才开发更新产品,1991年全厂实现产值1401万元,利税112万元,与上年相比分别增长18.7%和56.7%。产品质量在1991年度全国同行业总评中获第一名”;安平县帮助工业企业建立厂办科研机构、发展横向技术协作,先后开发填补国家或省内具有国际或国内领先水平的新技术新产品51项,引进各类专业技术人才142名,“仅丝网业的技术改造一项,去年创造的产值利税就分别比‘七五’初期增长了600%和300%”(1992年2月1日2版)。

1993年1月7日《衡水日报》

1993年,衡水地区召开科技工作会议,开展“科技进步年”活动,要求“衡水市(现桃城区)、冀县、枣强、深县四个高新技术火炬产业园区的建设迈出实质性步伐”(1993年1月7日1版)。衡水撤地建市后,加快企业科技创新步伐,要求“40家大集团、大公司、大企业要抓好厂办科研机构建设,年内都要建立起常设的科研机构,或同科研单位联合建立科研所”(1996年9月7日1版)。

进入新世纪,衡水高新技术开发区“初步形成电子信息、新型建材、汽车零配件生产等重点发展产业的雏形”(2004年3月19日2版)。衡水高新区与中科院过程工程研究所、工程热物理研究所等共建衡水科技谷,打造“研发中心—中试基地—产业园”全链条转化体系(2016年5月26日2版);工业新区依托教育部科技发展中心在河北设立的首家“蓝火计划”基地,推进校企合作项目21个,重大科技攻关课题39项(2016年9月9日1版)。中科衡水科技成果转化中心的成立,是衡水科技创新史上的一个里程碑。

构建生态 全域创新“高精尖”

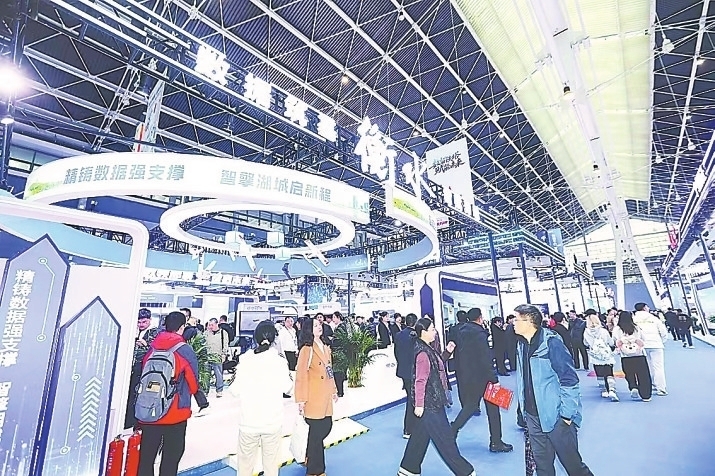

2025中国国际数字经济博览会上,衡水展厅集中展示多领域多项前沿科技成果,彰显了衡水数字产业的创新活力(2025年10月19日1版)。如今,“创新力”正源源不断地转化为衡水的“生产力”——银星胶辊公司已成长为国内胶辊行业“隐形冠军”,进入AI机器人循迹轮领域,引进德国工艺,建成数字化车间,产品寿命超越国际标准,广泛应用于AGV和RGV仓储物流、矿山、汽车数字化流水线等行业(2025年5月31日《衡水日报》1版);我市引进斯洛伐克“毒蛇”飞机国内首条组装生产线并成功试飞,研发“5G+智能”无人机平台、实现自动化巡检与AI识别,自主研发的“宝云号”长航时无人运输机首飞成功,高负载、长航时及模块化设计适配多场景应用(2025年8月7日3版);景县卓凡液压科技有限公司打破超长缠绕胶管国外垄断,河北泽邦塑胶科技有限公司研发的国内首条双胎体海洋外输油管解决了我国海洋石油领域的技术难题,安平丝网集群开发的0.012毫米不锈钢丝工艺突破国内微丝最细纪录(2025年4月21日1版)……

2025中国国际数字经济博览会衡水展厅。

安平丝网集团共享智造工厂内,智能机械臂正在进行丝网焊接加工。

长航时大载重无人运输机“宝云号”首飞。

“十四五”以来,全市科技创新能力稳步提升——国家科技型中小企业入库数量达到1180家,较“十三五”末增长近十倍;省级科技型中小企业达11861家、高新技术企业889家。河北金音乐器集团有限公司入选国家文化和科技融合示范基地单体类基地(为全省唯一入榜单位),本源精化环保科技有限公司牵头实施国家重点研发计划项目“先进防伪技术用聚合物光学加密材料研制项目”,河北奥冠电源有限公司成为全省首家晋级中国创新创业大赛总决赛的企业,中唯精密工业(河北)有限公司勇夺第十三届河北省创新创业大赛企业组冠军(2025年11月12日1版)。2024年,全市工业技术改造投资比上年增长20.2%,占工业投资的比重为70.2%,对全市工业投资增长的贡献率达115.5%。全市在库高新技术产业投资项目217个,完成投资增长43.8%,对固定资产投资增长的贡献率为82.8%。截至年末,有效发明专利量2135件,比上年年末增长26.9%(2025年5月15日3版)。

2024年3月3日《衡水日报》

科技创新的繁盛,得益于优良的生态和政策引导——近年来,我市实施高新技术企业和科技型中小企业“双倍增”计划;出台《关于加快建设京津冀科技创新支点城市的若干措施》,推进河北·京南国家科技成果转移转化示范区建设(2024年3月3日1版);出台《衡水市特色产业集群“共享智造”实施方案》《衡水市促进特色产业集群高质量发展若干措施》等,推动传统产业“换芯升级”(2025年8月25日1版)。衡水财政持续保持对科技创新投入的支持力度,统筹专项资金对企业研发费用支出额给予分段补助,拨付专项资金用于高新技术企业认定奖补,安排支持“专精特新”骨干企业发展、科技特派团补助、重大成果转化等多项经费。通过实施人才引进政策和科研成果奖励制度,吸引并留住高水平的科技人才,安排引智及人才培养、人才发展、人才政策十四条奖励等多项经费,对为科技发展作出贡献的人才进行补助(2025年1月6日1版)……

从人才的汇聚培养到政策的有力扶持,从科研机构的前沿探索到企业的创新实践,衡水构建起一个全方位、多层次的科技创新生态体系。凭借科技创新的东风,衡水将在京津冀协同发展大格局中绽放更耀眼的光芒,必将成为科技创新引领区域高质量发展的典范。

衡水中科衡发动力装备有限公司生产车间。

景县河北远大新特橡塑有限公司车间工人正在软芯编织线上工作。

故城县生产的刹车片热销国际市场。

(本版配图均为资料图片)

领办人:韩雪

线索征集邮箱:hsbhbq2025@163.com

广告

广告

广告

广告

广告

广告