在衡水十三中的校园里,有一群身影格外亲切——他们熟悉教学楼的每一个角落,记得操场边梧桐树的变化,他们曾在这里挥洒青春汗水,如今又带着热爱,回到了梦想起航的地方。

从学子到师者,他们接过了教书育人的接力棒,在传承十三中精神的同时,延续着自己与母校的故事。今天,让我们走进他们的故事,聆听那份深藏于心的母校情怀。

赵佳笑(右)与其高中老师陈咏英合影。

大学毕业我选择了回母校来教书,这是一种很奇妙的缘分。当年从这里走出去,如今又回到这里,只是身份从“课桌后”变成了“讲台上”。

选择回到衡水十三中是我做的最正确的选择,这里装载的是我满满的回忆。曾经高一的懵懂,高二的迷茫,高三的拼搏,在回到母校教书的这一刻重新具象化了。走上讲台,看见了底下坐着的学生们向我投来的目光,既有亦师亦友的敬爱,又有对知识的渴望。如今角色转换,我才真正理解了这种目光——教育最动人的地方,是看见种子如何长成树,又如何孕育新的种子。

在十三中教书,不仅是一份工作,更是一种情怀。这种情怀就是把曾经我亲爱的老师们对我的爱再传递给我现在的学生。这是一种温暖的接力,这种生生不息的传递就是对教育最好的诠释。我爱十三中,更热爱我的工作。曾经作为一棵小树苗,在十三中的沃土上得到滋养,现在回到十三中,也希望能贡献我微薄的力量,让每一个生命都能在十三中这片沃土上茁壮成长。

——赵佳笑

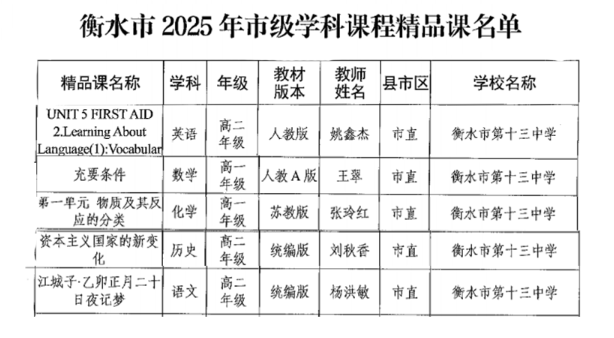

李婷(左)与其高中老师姚鑫杰合影。

作为曾经的十三中学子,高中三年最深刻的记忆,是这所学校浸润在细节里的“温度”:迷茫时老师耐心拆解错题;焦虑、情绪低落时办公室里温暖的开导……这些细碎的瞬间,早已成为我心里对“教育”最温暖的注解。

去年以教师身份重返母校,熟悉的教学楼、食堂飘来的饭菜香,甚至走廊里熟悉的标语,都让我瞬间找回归属感。更幸运的是,我所在的级部,主任、教研长都曾是高中三年对我关怀备至的老师——从坐在台下听讲,到站在身边共事,这种“身份反转”的奇妙感,更让我读懂了十三中代代传承的育人初心。

如今,我从十三中的“受益者”变成“建设者”,这份身份的转变,让我更懂肩上的责任。在白书记的引领下,在前辈老师的指导下,我一定会带着学生时代收获的温暖与力量,践行教育使命,像当年我的老师那样,耐心对待每一个学生,用心上好每一堂课,把十三中精神传递下去。

愿我的母校十三中弦歌不辍、生生不息,在教育的道路上继续书写更多温暖与奇迹!

——李婷

李世超(左)与其高中老师李中全合影。

走进高二19班教室,黑板上“质检倒计时”的粉笔字还带着温度,恍惚间竟与我当年在这间教室备战会考的记忆撞了个满怀——只是如今,我从课桌前的学习者,变成了讲台旁的引路人。

课间总能撞见学生围在走廊讨论数学压轴题的场景,那股较真的劲儿,像极了当年和同桌在窗边演算直到上课铃响的自己;在班会课聊起未来规划时,他们眼里闪烁的光,又让我想起在日记本里写下的大学梦。最让我动容的是某次晚自习,有学生悄悄递来纸条:“老师,您认真讲题的样子,让我充满了动力。”

从十三中学子到班主任,时光变换,十三中的走廊没变,教室里的青春朝气也没变。如今我愿化作灯塔,陪这群少年在知识积累的关键期,稳稳走好每一步。

——李世超

王心海(右)与其高中老师李雪琪合影。

将热爱寄于事业,是幸运的事情;回到梦开始的地方,是幸运且幸福的事情。用心对待讲台上的每一分钟,将老师们“给予”我的,连同自己的初心一同传递给我的学生,这就是此刻的意义。

在教育的道路上,我的路才刚刚开始。路途中,让努力成为一种习惯,让奋斗成为一种享受,不断去书写自己的教育人生。

——王心海

何会娜(右)与其高中老师王晶晶合影。

时隔多年,再次踏进母校的大门,身份也已发生了改变。回想学生时期,最多的是对老师们谆谆教导、悉心关怀的美好回忆。现在,我不再是那个背着书包、心怀忐忑奔向考场的少年,而是夹着课本、要去为另一群少年点亮一盏灯。

成为母校老师后最大的感触,是理解了当年老师们的目光。那目光里有严厉,有期盼,更有一种穿越时光的深沉的爱。同时我也感受到了学校领导对老师及家人的关怀和照顾,还有老师们团结一心、专注教研,想要出成绩的凝聚力。

母校未曾言语,却用她的一草一木、一朝一夕,教会我最深刻的道理:教育,是一场温暖的循环。我很庆幸,能成为这循环中的一环,以新的身份,重新爱这个地方。往后的日子,我也将带着新的身份为母校献出自己的力量。

——何会娜

杨晓然(左)与其高中老师郭英翠合影。

三年的高中时光,转瞬即逝,都说人不能同时拥有青春和对青春的感受,这点我深有体会。高中三年是我青春中一个重要的阶段,有学校的关怀,有老师的关爱,有同学的陪伴。现在当我再次站在这片土地,看到熟悉的校门、校徽,我感触颇深。走在操场上,口号声依旧,但我从奔跑的队伍旁走过,身份已截然不同。当年作为学生,看到的是严格的规范、刻苦的身影;如今身为教师,才真正触摸到这条“严格”脉络下蕴藏的关心与爱护。

当我一遍遍地找学生谈心的时候,仿佛看到多年前的自己,我的班主任郭英翠老师也因为生活、成绩一次次找我谈心,始终没有放弃过我。我的进步背后隐藏着她多少关注和心血。我很感激我的老师。当年被老师点亮梦想,如今正由我接过火把。身份转换间,我终于读懂:十三中的精神,是在“严”与“爱”中,守护每一颗心的光芒,并让它有力量持续燃烧。

——杨晓然

张怡然(左)与其高中老师张延萍合影。

熟悉的上课铃声里,藏着跨越十年的青春回响。我怀着无比滚烫的初心,以高中教师的全新身份,正式回归这片滋养我成长的沃土,光阴流转,改变的是身份角色,不变的是对十三中的赤诚眷恋与对教育事业的执着追求。

十三中最动人的底色,是流淌在每间教室的“激情力量”。老师们发自内心的教育热忱,像磁场一样感染着每个学生,老师们的激情就像能量棒,哪怕学习再累,看到他们的状态,瞬间就觉得又能满血复活。

如果说激情是母校的筋骨,那“人情味”便是深入骨髓的温度。老师们是真的把每个学生放在心上,他们记得我们的生日,了解我们的性格,甚至能察觉我们情绪的细微变化。这种被珍视的感觉,让心都变得温暖起来。高三那年,我连续三次模考失利,每天情绪低迷。班主任专门抽时间悉心安慰我。那天我哭了很久,老师跟我说:“之前的都过去了,把它忘记,继续鼓起干劲往前出发。”

这份兼具激情与温情的教育,在我心中埋下了种子。毕业后,我没有犹豫地回到了这里,我想要成为十三中的老师——既有点燃学生斗志的激情,又有温暖学生心灵的柔情。

如今的我,站在熟悉的讲台上,看着台下学生们明亮的眼睛,我常常想起当年的自己。十三中用激情点燃我的梦想,用温情守护我的成长;现在,我愿意接过这柄火炬,以同样的热忱与关爱,陪伴新一代学子走过青春岁月。

——张怡然

安鹏飞(左)与其高中老师王飞飞合影。

推开熟悉的校门,走在曾经为梦想奋斗过的地方,学校环境仍像以前一样美丽,但是多了一些更有生机的东西。文化和学习氛围更浓厚了,课余活动更丰富了。这一次,我不再是背着书包奔跑的学生,而是握着教案走向讲台的老师。

看着台下孩子们渴望知识的眼睛,恍惚间竟与回忆里自己举着课本的模样重叠。曾经觉得严肃的讲台,如今成了我传递知识的一方天地;当年老师批改作业的红笔,也变成了我手中记录学生成长的符号。课间被学生围着问问题时,突然懂了从前老师那句“慢慢来”里藏着的耐心。

回母校教书的日子,没有轰轰烈烈的故事,却藏着太多和学生一起奋斗的幸福:是早读和学生一起背诵的词汇,是批改作业时认真写下的鼓励,是老教师递来的一支笔、一句经验。这些细碎的瞬间,让我真正以教师的身份,和母校和学生一起慢慢成长。

母校于我,早已不只是青春的驿站。如今以教师的身份重返,既是以新的角色续写与这里的故事,也是带着当年收获的温暖,把这份光传递给更多孩子。这份双向的羁绊,大概就是重返母校任教最珍贵的意义。

——安鹏飞

刘倩(左)与其高中老师刘志兴合影。

读书时只觉得时间过得太慢太慢,三年太长了。我记得冲刺高考的日子,每天就是三点一线——教室、餐厅、宿舍。而现在让我回想高中生涯,我最最难忘的却是那段日子里和同桌一起探讨问题,和好朋友一起吃饭,在老师们的带领下努力学习的场景,其实高中生活是那么美好。

2024年6月我大学毕业后,同寝室的同学都在各地投简历找工作,我却坚定地回到母校面试,幸运的是面试通过了,紧接着培训,分岗。我也很幸运地遇到了现在的这群工作伙伴,我跟着他们一起学习,一同进步。我也在我工作的这一年获得了不错的成绩。

我像曾经的老师一样讲着道理,下面的学生不是我,却又像极了我。遗憾的是我们无法同时拥有青春和对青春的感悟。站在老师的角度审视学生,其实也在审视当时的我。我发现我想改变的不仅仅是他们,更有年少时的自己。我想把我的老师告诉过我的话再告诉我的学生们,教他们做人,教他们学习,助他们成长!

我会怀着这份对教育的热忱继续投身在教育事业,为我母校的发展添砖加瓦!

——刘倩

何晓蕊(左)与其高中老师董志伟合影。

再次踏入衡水十三中的校门,白墙绿树间熟悉的晨读声漫过耳畔,恍惚间,当年攥着笔演算数学题的自己,竟已站在了曾经仰望的讲台上。

七年前,我是在这里埋首刷题的学生,把函数图像画满草稿纸,在专注的学习里追逐梦想;如今,我握着粉笔,将晦涩的公式拆解成易懂的步骤,看着台下孩子们眼中闪烁的光,恰似当年的自己。办公室的灯光依旧明亮,只是从前是老师为我答疑,现在换成我为学生批注解题思路;操场的跑道还是那样红,从前是我迎着朝阳奔跑,现在是我目送他们课间嬉戏的身影。

虽然身份变了,但是对这片土地的热爱却愈发深沉。曾经,十三中教会我坚持与严谨;现在,我想用同样的坚守,陪新一代十三中人走过逐梦的旅程。这方校园,既是我少年时代的终点,更是我教书育人的起点。

——何晓蕊

回到母校执教,身份的转变带来的是更深沉的责任与使命感。他们将当年所汲取的知识与关爱回馈给母校,用切身经历激励学生成长。站在讲台上,他们不仅是知识的传递者,更是十三中精神的传承者,见证着一代又一代学子追梦圆梦!

广告

广告

广告

广告

广告

广告