韩先生驾驶着新买的新能源汽车行驶在高速公路上,突然,轮胎被扎。他赶忙打开后备厢准备更换备胎,却发现里面空空如也——这辆价值二十多万的车,竟然根本没有配备备胎!

然而,这一现象并非个例。近年来,随着新能源汽车市场竞争日趋白热化,车企在追求续航里程和智能化配置的赛道上狂奔,但却忽略了用户的一些基础用车功能体验和安心保障。例如,部分车型的隐藏式门把手在碰撞后弹出失败的概率大幅上升;更有甚者,一些热销车型不仅未配备备胎,还直接取消了补胎液、充气泵等轮胎失压的应急修补工具,使得新能源汽车的科技体验与基本用车安心体验形成了巨大的反差。

一、汽车备胎:百年安全基因的传承

1904年,英国工程师汤姆·戴维斯为解决早期汽车因路面铁钉导致的频繁爆胎问题,发明了世界上第一条汽车备胎。这一创新彻底改变了汽车工业的应急设计逻辑——从被动等待救援转向主动自救。

世界上第一条汽车备胎(来源:新华社)

到20世纪20年代,美国“漫步者”品牌将橡胶圈升级为完整轮胎,这种可直接更换的备胎迅速成为行业标配。全尺寸备胎曾长期占据主流,直到非全尺寸备胎通过轻量化设计实现“应急性与经济性平衡”,但始终未背离备胎“有备无患”的本质作用。

二、新能源汽车的“减法”:备胎退场的种种原因

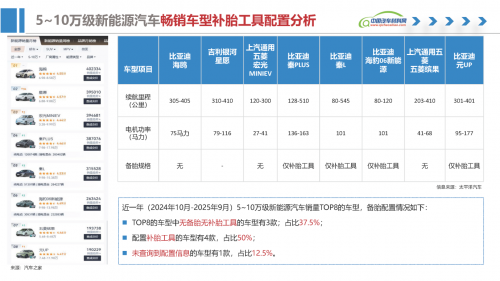

注:数据来源太平洋汽车网

根据上市车型配置数据统计,近年来新能源汽车备胎配置率呈逐年下降趋势,车企普遍采用补胎液、充气泵等应急补胎工具作为替代方案。通过对汽车之家销量排行榜前8位新能源车型的配置分析发现,其中仅配备补胎工具(不含备胎)的车型占比达到了半数。

当新能源汽车重构汽车产业格局时,延续百年的备胎配置悄然消失。这一变化背后,是技术迭代与设计妥协的叠加影响。

空间挤压成为首要制约。新能源汽车底盘被扁平动力电池组全面占据,传统燃油车后备箱下方的备胎舱彻底消失。某车企工程师透露,电池包占用的底盘空间使备胎“无立足之地”,这种结构性矛盾迫使设计端做出取舍。

续航焦虑驱动轻量化转型。全尺寸备胎及配套工具重量可达 25 公斤,而数据显示电动车每减重 10 公斤可增加 2 - 3 公里续航。在充电设施尚未完全普及的当下,这部分续航曾被车企包装为“核心卖点”,成为数据内卷的重要筹码。然而,实际测算显示,这种续航提升对日常使用的影响微乎其微,却以牺牲用户的使用便利性和用车安心程度为代价。

成本控制的隐性博弈。从经济角度计算,一条备胎的价格在 800 元左右,算上千斤顶、相应工具以及备胎槽,综合成本约 1500 元。对于年销量 50 万辆的车企而言,单取消备胎每年可节省 4 亿元成本。这种成本转移在 20 万元以下车型中尤为明显——某新势力品牌通过取消备胎,将 BOM 成本降低 1.2%,直接转化为价格竞争力。

技术自信催生替代方案。车企普遍以“防爆胎或补胎工具 + 道路救援”的组合作为备胎替代方案。主流补胎工具包包含补胎液与电动充气泵,可应对直径≤6mm 的钉孔漏气;部分高端车型则搭载单价 3000 元左右的自修复轮胎,能支撑漏气后行驶 50 公里。

三、救援服务的“盲区”:应急保障不能全靠“远方的援手”

在轮胎应急场景中,车企推崇的道路救援服务暗藏多重“失效陷阱”:

地理覆盖存在明显短板。某品牌宣称的“半小时救援”仅能覆盖城市核心区,在 318 国道、山区公路等偏远路段,救援响应时间常超过 4 小时。新疆、西藏、青海等地理位置偏远区域,往往无法获得道路救援覆盖,且这些地区很难找到轮胎修理店。

技术故障导致服务“断联”。新能源汽车的电子化设计使救援服务依赖车机系统正常运行。当遭遇特斯拉式“全面宕机”或极端天气导致的信号中断时,“一键救援”功能也将形同虚设。

成本转嫁加剧用户负担。多数车企的免费救援仅限首年或 3 次,超出后单次服务费用可达 200 - 800 元。对于高速公路上出现的“非事故道路救援”情况,如轮胎失压等,无法使用 4S 店、保险等提供的免费救援,车主只能自己承担拖车费。此外,部分车企甚至将补胎工具列为“付费选装包”。

根据交通运输部发布的《2024年交通运输安全生产报告》,我国公路交通事故中约50%的伤亡由“二次事故”引发,即车辆在公路上停留的时间越长,二次事故的概率就越高。而救援时效调研表明,即便在最理想的情况下,救援平均也需要 30 分钟 - 1 小时,大部分情况等待时间会更长。并且,若在狭窄道路、高速路边、隧道内,或遭遇恶劣天气(暴雨、大雪、冰雹、大雾),当车辆出现故障停留在路边时,更容易出现二次事故,这给道路救援资源带来巨大挑战,也给城市交通带来巨大压力。

如果随车配备了备胎,车主大约 30 分钟左右就可以自行解决问题;如果配备了防爆胎或自修复轮胎,则只需下车简单查看即可减速继续行驶;如果配备了应急修补工具,通过 3 - 10 分钟的自行修补后也可减速继续行驶。短时间内解决问题并及时开走车辆,可以避免很多二次事故。在车流量大的路段,还能更好地避免交通堵塞。

四、标准先行:构建汽车轮胎应急措施的安全底线

通过调研全球主要国家和地区的法规要求,发现大部分区域包括中东、南美、东南亚、欧洲等都制定了备胎或者应急补胎工具相关的规定。例如:

欧盟标准(EU)2018/858 明确规定:车辆必须配备“应急轮胎故障处理系统”。

西班牙 Spanish Traffic Regulations 标准要求:重量低于 3500 千克的车辆(如轿车等)必须始终携带一个备胎或工具包。

捷克的 Mandatory car equipment 标准要求:车辆必须携带备用轮胎,除非车辆配备了特殊设计的轮胎,或者配备了无需拆卸即可修复受损轮胎的工具,或有相应的救援服务合同。

然而,作为汽车销量全球第一的中国,我国此前在车辆应急配置方面的标准仍存在一定空白。现行GB 7258的标准未明确要求车辆在出厂时需要配备备胎或轮胎应急修补工具,这一情况导致自2020年起至 2024 年底销售的新车,已有近 5%车辆在出厂时未配备此类应急装置,且该比例呈现出逐渐上升的趋势。考虑到轮胎失压等应急情况对行车安全的重大影响,以及中国汽车全球化发展的战略需求,国内市场与国际标准接轨,增加随车轮胎失压应急救援工具。

此外,电动汽车的常规应急救援的措施和配置,应在产品设计开发时给予关注并进行规范要求,同时保留必要的应急标识、标配必要的应急处置工具,以便改善消费者应急处置的便利性,提高救援效率和安全性,维护消费者的利益和体验。

总结

当汽车产业竞争的焦点从“价格战”转向“价值战”,安全配置已然成为差异化竞争的核心要素。以比亚迪为例,其从入门级车型到高端车型,全系标配了备胎或应急修补工具,在行业普遍减配的大环境下坚守安全底线,确保用户在遭遇轮胎问题时能够迅速解决。

事实上,用户是愿意为安全配置支付额外费用的。这种转变预示着:新能源汽车的竞争已不再局限于“续航里程”这一单一维度,而是拓展到了“全生命周期安全保障”的综合体系。

当新能源汽车步入智能化发展的下半场,行业更应铭记:真正的创新并非对安全底线的突破,或是牺牲用户的用车体验,而是借助技术赋能让应急方案更加可靠、更易操作。唯有如此,才能让用户真正享受到“用车无忧”的体验。

来源:新华报业网

原标题:标配轮胎应急修补工具,让新能源汽车出行更安心

广告

广告

广告

广告

广告

广告