央广网唐山9月11日消息(记者王艺霖 见习记者禹云飞)当京津冀三地记者团乘坐的车辆缓缓驶入唐山,车窗外的风景已悄然变化,大家不约而同举起手机,记录下传统工厂烟囱渐隐、现代化厂房成片崛起的生动画面。9月10日,“协同发展谱新篇”网络主题宣传活动第三站走进唐山,采访团在机械臂精准舞动与数字屏幕跳动的光影间,切身感受京津冀协同发展的创新活力与发展潜力。

智能导览机器人(央广网见习记者 禹云飞 摄)

“我是小博士,欢迎各位莅临唐山机器人展示体验中心参观。”刚踏入展厅,智能导览机器人便转动身体与记者俏皮互动。

“这里不仅是展示窗口,更是京津冀机器人产业的‘会客厅’。”讲解员李梓毓微笑着介绍,该展示体验中心总建筑面积约4600平方米,提供工业机器人、特种机器人以及核心零部件的“一站式展示、体验和购销”。目前机器人展厅参展企业50家,展品130余件。

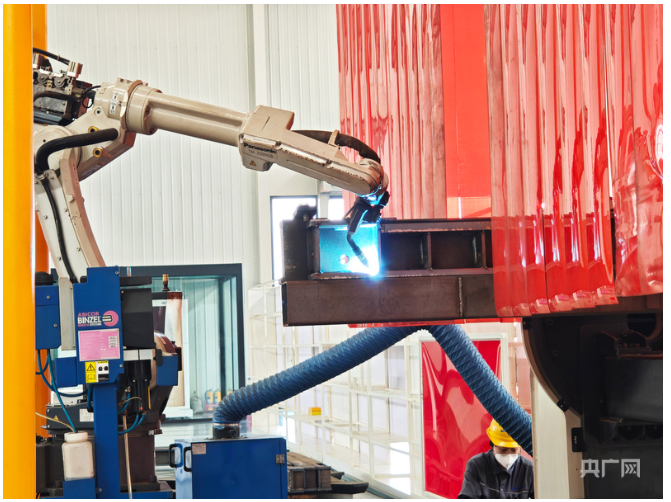

焊接机器人精准焊接(央广网见习记者 禹云飞 摄)

如果把展示中心比作科技成果的“展览馆”,那么唐山百川机器人共享制造工厂就是将图纸上梦想变为现实的“造梦空间”。车间里,机器的轰鸣声与金属碰撞声交织在一起。多角度机器人焊接中心,焊接机器人正将焊枪精准定位在接缝处,火花飞溅中,操作台旁的电子屏实时跳动着生产数据。

这里没有传统工厂的“单打独斗”,而是汇聚了1000余名技术人才和800台智能设备,为京津冀乃至全国的中小企业,提供从非标零件加工、样机试制到共享仓储物流的“一站式”服务。

“共享工厂可以帮助中小企业解决发展的难点、堵点、痛点。”百川机器人共享制造工厂厂长赵辉介绍,共享工厂面向京津冀中小企业提供的全链条赋能服务,能有效缩短研发周期15%,降低单位成本8%。目前,该模式已服务200余家企业,带动产值2亿元。

中信重工开诚智能有限公司特种机器人展示区(央广网见习记者 禹云飞 摄)

在中信重工开诚智能有限公司展厅,一支机器人“天团”震撼亮相:消防灭火机器人,消防水炮最大流量每秒80升,射程可达85米,相当于8名消防员在灭火工作;煤矿作业机器人,能够代替井下工人执行巡检、喷浆、异物分拣等多类型任务;水下机器人,下潜深度可达300米……

“特种机器人是京津冀协同的链条里,很有特色和代表性的一个产物。”中信重工开诚智能有限公司总经理助理、机器人研发部经理孙宁说,“我们的防爆智能巡检机器人,融合了北京先进机器人感知控制规划等智力资源、天津新能源技术、唐山制造基地目标场景适配和产品产业技术,是三地优势互补的成果,目前已在国内外广泛应用”。

首钢京唐厂区(央广网发 首钢京唐公司供图)

驱车穿越城市脉络,曹妃甸的首钢京唐厂区如同一座“钢铁城堡”矗立在海天之间。作为京津冀协同发展的先行者和示范者,首钢从北京石景山搬迁至曹妃甸,建设京唐公司,不仅是从“山”到“海”的跨越,更是一次向高端化、智能化、绿色化转型发展的华丽转身。

在首钢京唐钢轧作业部炼钢作业区,转炉火焰翻涌。现场大屏上,吹炼参数、加料信息、出钢过程信息清晰醒目。据首钢京唐钢轧作业部炼钢作业区炼钢操作王东介绍,操作工实现了手持IPAD炼钢,只需在IPAD上点按四个确认按钮,就可以实现一炉钢的冶炼。不仅降低了人力成本,也使工人从高温现场转入空调房,实现更安全、精准的操作,大幅改善了作业环境。

“我们率先完成铁路进码头项目,港区内铁路与迁曹线、大秦线、京秦线相接,实现了铁海多式联运。”在首钢京唐运输部成品码头,区域作业长石长武说,作为京津冀地区最便捷的钢材下水物流枢纽,成品码头已成为河北地区钢材下水量最大的单体码头,助推区域经济高质量发展。

从机器人共享工厂的“小而美”,到特种装备的“大而强”;从展示体验中心的“科技秀场”,到钢铁巨头的“绿色转型”,四个相距百余公里的点位,因一组鲜活的细节产生了奇妙共振:在机器人展示体验中心,一台供京津乃至全国地铁的车底智能吹扫机器人正在模拟作业;百川共享工厂工作人员正准备前往天津办事处,加强区域间的合作与交流;首钢京唐公司与北京科技大学、北京首钢股份有限公司开发了高性能汽车底盘用钢及应用技术,实现高耐蚀长寿命汽车底盘用钢国产化。

这些跨越空间的创新碎片,在渤海湾畔拼凑出一幅完整的协同发展图景。当北京的研发资源、天津的制造基础与河北的场景空间深度融合,唐山不仅成为科技成果转化的“承接地”,更成长为引领京津冀智造升级的关键一极。

来源:央广网原标题:协同发展谱新篇丨从“钢城”到“智城”的唐山加速度

广告

广告

广告

广告

广告

广告