◆核心提示

以水为名的衡水,因水而生、依水而兴。历史上,这里曾因旱涝等灾害频仍,让人们生活困苦。毛主席发出“一定要根治海河”的号召,改变了这一切。已有63年历史的《衡水日报》,记录下衡水人多年来大兴水利、进行综合治理的奋斗之路。从科学治水到生态用水,我们不断探索,正向着人水和谐的美丽图景大步迈进。

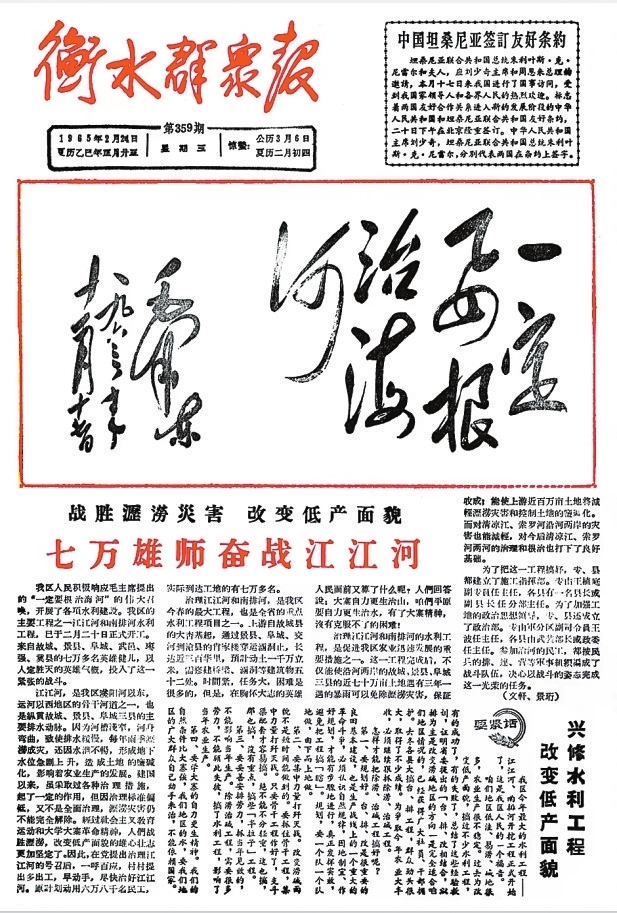

1965年2月24日《衡水群众报》

上世纪60年代,衡水人民响应毛主席“一定要根治海河”的号召,掀起了水利建设热潮。如今,衡水人与水的关系逐步改善,正迈向和谐共生的新阶段。我们走出了一条富有特色的治水兴水之路。

治水,摆脱水患灾害

衡水历史上水患频发,人们早就有了与水斗争的经验。1964年11月17日《衡水群众报》1版报道,位于清凉江东岸的阜城县蒋坊公社孙洼大队,每年都沥涝成灾,在党支部书记孙金波的带领下,社员们修整土地,挖沟开渠,修成“长达五里、宽一丈、深五尺通往清凉江的干渠”,3条支渠和28条毛渠基本改变了低洼易涝的生产条件。1964年这里下了十几场大雨,“春秋作物照样是好收成”。

衡水大规模、系统性的现代治水工程始于“根治海河”。1965年2月24日《衡水群众报》1版报道:在根治海河第一期工程——黑龙港大会战中,来自故城、景县、阜城、武邑、枣强、冀县的7万多名衡水群众,“以人定胜天的英雄气概”,奋战在江江河和南排河水利工程施工现场,动土1000万立方米,修建桥梁、涵洞等建筑物52处。同年4月28日1版报道,历经65天的奋战,江江河干流疏浚工程提前15天宣告竣工,使沿河两岸景县、故城、阜城等县的近70万亩土地免除沥涝灾害,近百万亩土地减轻沥涝灾害,土地碱化得到控制。

根治海河成为一代人的记忆,当时涌现出的母送子、妻送夫,兄弟、父子开展劳动竞赛的动人事迹,至今令人动容。饶阳县留楚连东九吉班,全班10个人,平均年龄20岁,被人们称为“娃娃班”,但他们“带着党支部、全大队社员的嘱托和希望,处处学愚公,专和困难碰,战胜千难万阻,做出出色成绩,成了全连、全县完成挖河任务的先进班”,最终被称为群众口中的“小老虎班”(1966年11月24日《衡水群众报》2版)。

上世纪60年代衡水县打井队施工

随着根治海河的全面展开,枣强县开始大规模兴修水利配套工程,全县基本实现了河渠相通,沟渠相连,田间修起高标准的台田、条田(1967年11月17日《海河报》3版);衡水先后治理了滏东排河、滏阳新河、清凉江、老盐河等主要河道,修筑了滹沱河两岸大堤,“开挖大型渠道八千多条,动土四千多万方”,修建了大量的桥、闸、涵工程,防涝排沥功能大幅提升(1971年5月29日《衡水报》2版)。

兴水,立足生产生活

自1956年起,枣强县宅城公社芦王坊大队开始打井兴修水利,连续打井20多眼,扩大浇地面积数百亩,农业产量逐年增加(1962年10月23日《衡水群众报》1版);饶阳县五公大队计划新打11眼机井,14眼砖井,修好20多眼旧井,使水地面积扩大到2000亩(1962年12月13日1版)……

机井建设,曾长期是衡水人民农业生产的重要支撑。上世纪70年代声势浩大的“机井大会战”,令人印象深刻。1978年12月11日《衡水日报》头版报道,当时的地委、行署要求各地“必须集中资金、集中时间、集中机具、集中领导,立即掀起打井会战新高潮,努力扩大浇地面积”。这年10月到次年5月,衡水地区共新增机井4300多眼,配套机井3200多眼,扩大水浇麦面积20多万亩,建成了一批高产稳产田。1979年,衡水地区小麦单产总产都创历史最高水平(1979年7月28日1版)。

灌渠——田间“水脉”

为加快机井建设,各地各显其能。衡水县五金厂为适应黑龙港流域打深井的需要,自力更生,群策群力,经过90多次反复试验,研究出适应当地需要,体积小、效果好的深井钻机(1971年5月19日《衡水报》4版);景县梁集公社勇于创新、大胆改革,对各种类型浅井进行探索试验,打成比真空井更好的填料真空井,半年时间打成填料真空井116眼,井浇面积由原来的14400亩迅速扩大到2万亩,22个大队实现水利化(1978年6月23日《衡水日报》1版);枣强县大营公社打井需要投资160多万元,群众表示“宁吃一年苦、换来万年甜”,纷纷拿出存款集资打井(1978年8月7日1版)。

据有关资料统计,从1952年衡水拥有第一眼机井开始,到2013年,全市机井保有量85258眼,达到顶峰。衡水农业随之发生了翻天覆地的变化,耕地盐碱化问题得到改善,粮食产量大幅度提高。阜城县傅庄乡本是个“扛着口袋种麦子,背着口袋打麦子”的穷地方,为摆脱困境,该乡修复旧井20多眼、打真空井1000多眼,其中柳树高庄群众集资打了两眼深井,村里旱田变成水浇地,亩产由原来的百十公斤一跃提高到了350公斤以上,有的高产地块亩收玉米765公斤(1992年4月25日2版)。

1993年6月19日《衡水日报》

然而,随着机井数量的增多,地下水超采加剧,地下水位漏斗区面积扩大、水质含氟量升高等问题也日益恶化。1993年6月19日1版《水荒惊叹号——衡水水资源现状的思考》一文中提出,过量开采导致当时地下水位以每年3至5米的速度下降,衡水民用水井深度已有150米,深层井甚至超过450米。衡水水资源问题引起社会关注。

2014年之前,河北省地下水总超采量达59.73亿立方米,其中衡水市超采量11.27亿立方米,占全省超采量的18.87%。衡水市深层地下水超采10.27亿立方米,深层地下水严重超采区面积达8077平方公里。

亲水,构筑生态体系

作为衡水构建人水和谐共生生态体系的重要部分,地下水超采综合治理是首要任务。2014年11月13日1版报道,我市把地下水超采综合治理列为全市“命脉工程”“一号工程”,深入实施“节、引、调、补、蓄、管”等措施,全力打好节水压采攻坚战。

地表水替代地下水是实现采补平衡的关键举措。为此,枣强县整治河渠35.8千米、扩挖坑塘27处,坑塘容积共计249万立方米;新建河(渠)引水泵站17座、闸8座、坑塘处泵站27座,可实现咸淡水混浇灌溉面积9.8万亩,压减地下水开采量743.6万立方米(2016年5月27日3版);2014年到2016年,深州市地表水复灌与渠道改造提升的灌区耕地面积一共58万亩,共建设治理渠道2257公里,渠道衬砌率达到了95%以上(2018年6月12日2版)。2021年以来,我市以水利河湖水系连通和农田水利建设为抓手,大力推进现代水网体系建设,全面提升水资源优化配置能力、水旱灾害防御能力和水生态系统保护治理能力。截至2024年底,全市地表水灌溉面积达到514.5万亩,总蓄水能力达到4.92亿立方米(2025年4月3日3版)。

2022年8月6日《衡水日报》

景县苦水营村村民付书明吃上了口感好、又甜又绵的长江水,昔日“苦水营”蜕变为今日“甜水营”,这完全得益于农村生活水源置换工程的实施(2022年8月6日2版)——2021年6月底,全市新建、扩建地表水厂9座、新建农村水厂7座,完成管网铺设1784.41公里,修建检修井、排气井等附属设施2467座,4992个行政村332.21万农村人口用上了长江水,提前半年完成了农村生活水源置换工程建设任务(2021年12月20日《衡水日报·晨刊》B1版)。

今年7月1日起施行的《衡水市地下水管理条例》要求,根据地下水的保护和管理需求,将不同区域划分为禁采区和限采区:禁采区关闭所有取水井,限采区内地下水超采程度相对较轻且缺少替代性水源,取水井限制性使用。随意开采地下水在我市将成为历史。

供水信息自动化管理系统

新时期的水利基础设施建设,不仅仅要满足功能需要,其本身也与周边的环境共同构筑成生态共同体。衡水市盘活近8000个农村坑塘等各类“小微水体”,按照“一坑一策,一塘一品”,构建起“蓄水为用、生态为美、灌溉为农”多功能水网体系,实施滏阳河、滹沱河、清凉江等河道整治,让河道畅通起来,不仅方便农田灌溉,还有效改善了水生态(2020年7月7日《衡水日报》1版)。2025年5月28日上午,从河南濮阳渠村闸调出的黄河水经过近300公里长途奔流,最终注入衡水湖,这是今年我市实施的第二轮引黄入湖生态补水,计划引水1500万至2000万立方米,今年1月份,衡水湖经位山引黄工程完成年内首次生态补水2553万立方米,持续提升了湖区生物多样性(2025年5月31日1版)。

2025年4月3日《衡水日报》

2025年4月9日1版报道,水利部联合自然资源部发布新一轮全国地下水超采区划定成果,我市8076.6平方公里深层地下水严重超采区全部清零,2024年下半年深层超采区地下水位累计回升6.30米,位列全国第二。这标志着我市水资源治理取得积极成效。

水清岸绿,滋养万物和谐共生。目前,全市累计建成河北省幸福河湖26条,阜城湖、武强音乐公园成功创建省级水利风景区,大运河、滹沱河、衡水湖等重点河湖实现常态化补水,水生态环境持续向好,一个“系统完备、安全可靠,集约高效、绿色智能,循环通畅、调控有序”的衡水现代水网逐步成型。

(本组配图均为资料图片)

领办人:韩雪

线索征集邮箱:hsbhbq2025@163.com

广告

广告

广告

广告

广告

广告