当冀南平原的风拂过大地,80多年前全民抗战的悲壮历史仍在岁月中回响。当时的衡水县抗日民主县长贾殿阁“揭竿而起血国耻”的壮举,不仅定格在战火纷飞的年代,更化作精神火焰,照亮了他生于斯长于斯的桃城区郑家河沿镇贾家庄村。

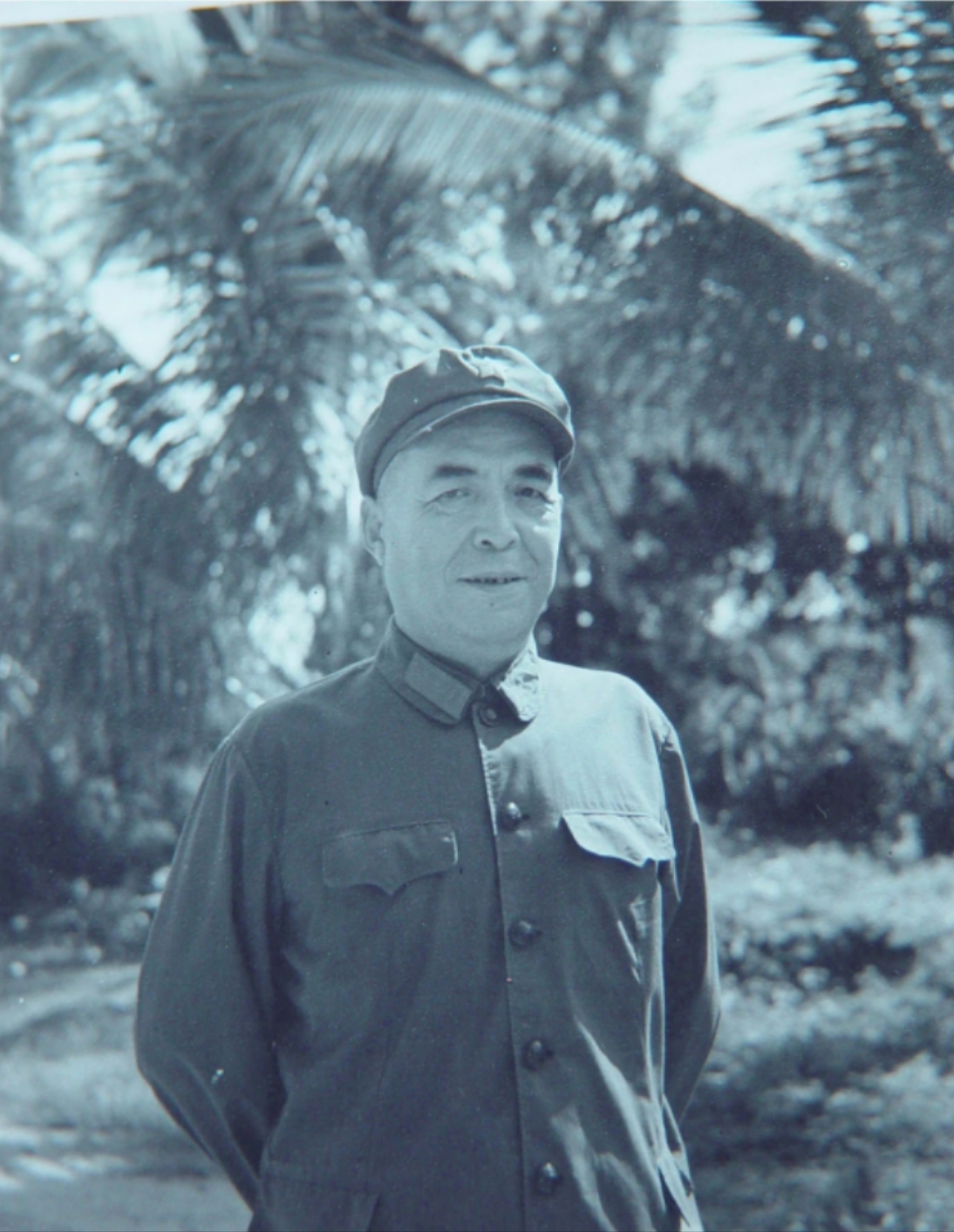

贾殿阁资料图片

7月2日,记者来到贾殿阁战斗的起点——贾家庄。如今的村庄早已褪去战火的痕迹,以崭新的面貌诉说着英雄故里的时代变迁:青瓦白墙的民居整齐排列,宽阔的柏油路穿村而过;村里的废弃坑塘已被改造成生态鱼塘,清澈的水面上倒映着蓝天白云;每到傍晚,老人在步道上散步,孩童隔着栅栏观赏游鱼。这幅动静相宜的乡村图景,恰是当年先烈们浴血守护的“太平景象”。

“那是1937年‘七七事变’爆发时,殿阁还在南宫县立中学当体育教员。”说起贾殿阁,村里的老人们都能说上几段关于他的故事。目睹日寇铁蹄踏破华北,国民党军队望风而逃,贾殿阁毅然弃教从戎,在开明绅士父亲贾矩卿的支持下,与妻子于芳秋、姐姐贾兰文及进步青年贾广勤、同乡刘声远等组建了“抗日青年团”。

这年冬天,中共党员张海峰到衡水开展地下工作,特意前往贾家庄与贾氏父子商议抗日大计。恰逢中共党员王林因回衡水探亲被洪水和战乱阻隔家乡,此时,正值衡水地区西区组织“抗日锄奸团”准备开展敌后游击战。王林向贾殿阁传达了中国共产党公布的抗日救国十大纲领,商议后将“抗日青年团”与“抗日锄奸团”这两个抗日组织合并为“抗日锄奸铁血团”,由贾殿阁任总负责人,按地区分片开展工作。不久后,队伍在衡水、冀州、深县一带发展到500余人,成员多为小学教员和进步青年。

1939年,日寇对冀南根据地发动大规模的扫荡,国民党县长携款潜逃,衡水县城失陷。贾殿阁带领13名同志辗转三天,在武邑县找到“东纵”政治部主任邓永跃,见到地委书记王任重、专员刘建章。在听取了贾殿阁的汇报后,经过中共五地委、冀南三专署和冀南五分区讨论决定:任命贾殿阁为衡水县抗日民主政府县长兼县游击大队长。消息传来,衡水县民众奔走相告,抗日士气大振。“殿阁当上县长后,县大队也由十几个人十几条枪,很快发展到几百人几百条枪。”村里一位老人讲述到。

贾殿阁上任后,严格贯彻党的方针政策。他借父亲的社会声望团结各阶层力量,斗垮国民党贪官唐介仁,争取国民党第二县政权首领张耀卿担任县政府参议;面对阻碍甚至破坏抗日工作的会道门组织,他不顾危险深入虎穴谈判,终于使各项抗日活动在会道门地区继续进行。

贾殿阁在战火中始终身先士卒,率领县大队在衡水境内展开艰苦卓绝的游击战争:1940年配合回民支队在西康庄围点打援,歼敌67人,缴获平射炮、八二迫击炮等武器;1941年在滏阳河伏击敌方运输船队,消灭日伪军97人,烧毁敌船1艘并缴获八二炮1门;1943年拔除祝葛店据点,毙俘伪警备大队50余人……因作战勇猛、根据地稳固,1942年冀中六分区后勤部门及冀南军区、五分区医院3000余名伤病员隐蔽于衡水村庄时,竟无一损失。

组织对他的评价简洁而厚重:“历史清白、作战勇敢、工作积极、生活朴素”,十六字道尽一位抗日战士的赤诚本色。

八十年风雨兼程,贾殿阁与无数先烈用热血浇灌的土地已繁花似锦。走在贾家庄村,村内道路两侧民居的院墙上,一幅幅色彩鲜明的主题壁画格外醒目:以“孝老爱亲”为主题的画面中,孩童为老人洗脚的场景温馨动人;乡村振兴的主题描绘着良田沃野的蓬勃景象;“全民一条心 建设新农村”的红色标语与壁画相映成趣,凝聚着村民共建家园的信念。这些壁画既传承着贾殿阁等先烈“为民谋福”的初心,也勾勒出乡村发展的时代脉络。

当壁画上的乡村振兴图景照进现实,当坑塘的鱼跃声取代了昔日的枪炮响,那段贾殿阁带领衡水军民的浴血岁月早已化作精神血脉,在衡水大地代代相传。

见习记者 王亚楠

广告

广告

广告

广告

广告

广告