“您瞧这对门墩,门框上方突出的‘门簪’中间有道槽,是支撑门框用的,内侧的槽专门插门槛,门轴嵌进‘臼窝’里,开关门特别顺滑。”近日,走进衡水市武邑县衡甘达家具广场三楼的武邑民俗博物馆,讲解员的声音刚落,几位参观者已俯身凑近门墩,指尖轻抚过木头纹路里的岁月痕迹,仔细端详。

这座今年1月正式开馆的民俗博物馆,以千余平方米展厅、4100件民俗展品,迅速成为当地人心目中触摸传统、回望岁月的“文化客厅”。而这些带着生活温度的老物件,背后藏着馆长李志军近十年的奔波。

44岁李志军从小痴迷民俗文化,常年走村串户,从村民手中一点点收集起这些承载着人们记忆的“宝贝”。“每一件老物件都在讲‘武邑故事’,我们办馆就是要让这些故事被看见、被记住。”李志军的话语里满是对民俗文化的珍视,而博物馆“弘扬民俗文化,传承历史文明”的办馆宗旨,正通过七大展区的立体呈现,铺成一幅鲜活的民俗画卷。

博物馆门口的一面墙上悬挂着《二十四孝图说》,这幅以“忠孝”为核心的古代伦理典籍,已然成为这里颇具分量的文化符号。“不是要照搬古礼,是想让观展者透过这些图文懂得‘慈乌反哺’的道理。”李志军常会在此驻足解说。

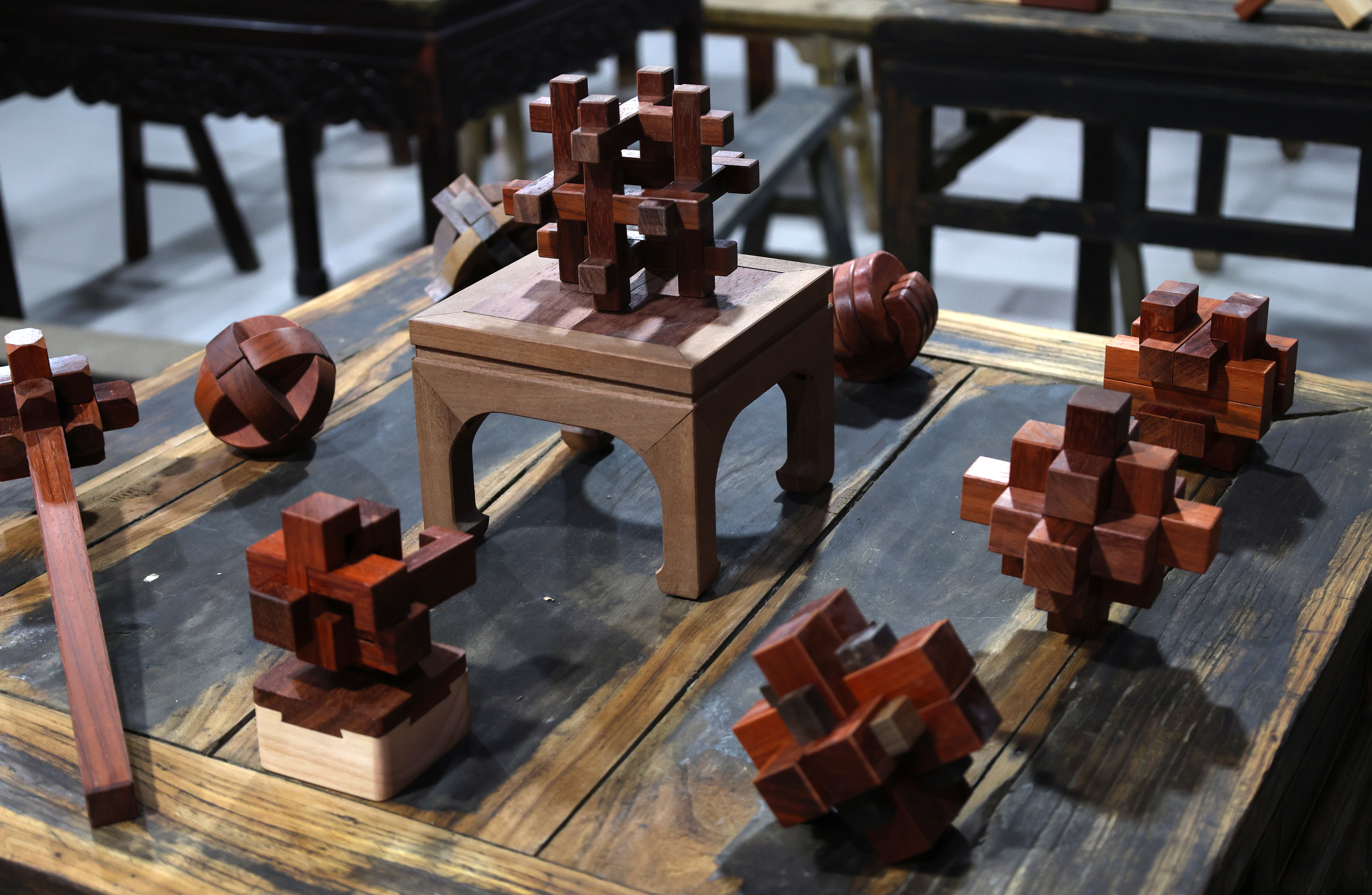

转过墙面,打开博物馆大门走进馆内,农耕器具展示区率先铺开“耕耘图景”:犁、耙、镐头、扬锨整齐排列,木耙的纹路里似还残留着旧时田埂的泥土,几名上了岁数的参观者蹲下身,指着犁上的榫卯结构轻声交流:“当年我家也有这么一张犁,春耕时得两个人拉着走。”在民俗家具展示区,翘头案、八仙桌、太师椅按传统规制摆放,讲解员的声音适时响起:“有些家庭的堂屋兼做佛堂,案上会设佛龛或供奉亲人牌位,这是老辈人的生活规矩。”一旁的家居生活区更用桌、椅、箱、柜与土炕,还原出旧时农家起居场景,参观者们纷纷指着土炕,笑着回忆“小时候就这么围着炕桌吃饭。”

走过家居区,民俗作坊展区瞬间拉满“烟火气”:古代当铺的幌子悬在头顶;一架织布机还能发出“吱呀”声响;弹棉花、打铁的场景复原模型前,仿佛能听见旧时作坊的吆喝声。再往里走,七八十年代展区成了全场的“回忆杀”焦点——供销社货柜上,老式电视机、半导体收音机、挂钟依次陈列,参观者看到此处总会忍不住站在货柜后模仿“掌柜”招呼顾客。而红色文化展示区里,泛黄的老物件默默诉说着峥嵘岁月里的初心,参观者们放慢脚步,认真读着每件展品旁的文字介绍。

“老一辈能找回儿时记忆,青少年能触摸真实的民俗根脉。”李志军望着展厅里的这些老物件,博物馆本就是连接过去与未来的纽带。如今,越来越多的人走进这里,在农耕器具里读懂耕耘不易,在老家具里品味传统礼仪,在旧物件里拾起岁月乡愁。这份对民俗文化的珍视,也正顺着参观者的脚步走出博物馆,走向更广阔的天地,让更多人了解武邑、热爱武邑,共同守护这片土地的文化瑰宝。

广告

广告

广告

广告

广告

广告