在衡水市第五人民医院,有这样一群医生:他们手持比绣花针还细的导丝,在患者血管与腔道中精准“穿针引线”——不用开刀,仅通过米粒大小的创口,就能为堵塞的脑血管开通生命通道、为狭窄的食管植入支架恢复进食,甚至让子宫肌瘤在栓塞治疗后逐渐萎缩。该院介入科成立于2002年,23年来已为1.5万余名患者解除病痛,从脑血管到外周血管,从肿瘤治疗到腔道疏通,成为冀东南地区覆盖多领域的介入治疗“老字号”专科。

走进介入科导管室,两台大型数字减影血管造影机(DSA)在无影灯下熠熠生辉。“这是我们的‘火眼金睛’,能把血管各种病变都看得清清楚楚。”科室主任高晋指着屏幕介绍,设备能实时呈现血管内部的细微结构,为精准治疗提供坚实基础。68岁的老李对此感触颇深——他因脑血管狭窄头晕半年,又刚做完腰椎手术无法平躺,若按传统股动脉入路手术,需卧床8小时,可能加重腰痛。高晋团队借助DSA设备,选择从手腕桡动脉入路,让导丝沿着血管“行走”至狭窄处,进行支架治疗,手术顺利。全程操作零误差,术后老李手腕仅留3毫米疤痕。

“介入治疗就像在血管里做‘微创手术’。”高晋解释,设备的“实时导航”功能如同为手术开启“精准GPS”。老李的手术中,医生通过DSA清晰地看到其右侧颈动脉狭窄程度达90%,随即用球囊精准扩张血管。这种经桡动脉入路技术,相比传统术式,让患者并发症减少70%,康复速度提升3倍,更避免了术后卧床的痛苦。

作为2008年在衡水率先开展脑血管取栓术的科室,取栓数量位居全市前列。数据显示,科室平均取栓时间仅70分钟,较国内平均水平快10分钟,每缩短1分钟就能挽救190万个脑细胞。近年来,作为医院胸痛中心的重要参与科室在心血管介入领域同样发展迅猛,针对急性心肌梗死患者建立“60分钟黄金救治圈”,通过冠状动脉造影及支架植入术,已为众多患者打通“生命通道”。外周血管治疗方面,其下肢动脉闭塞开通术量稳居全市前列,运用“球囊扩张+支架植入”技术,让因动脉硬化无法行走的患者重获行动能力。同时也在主动脉夹层及腹主动脉瘤隔绝术,下肢深静脉血栓形成导管吸栓术髂动、静脉狭窄、闭塞支架植入术,下腔静脉滤器植入及取出术方面也有丰富的经验。

在综合介入领域,科室经验同样丰富:为食管癌食管狭窄患者植入支架,使其恢复进食;为肝癌、胰腺癌、肾癌等患者实施灌注+栓塞术,阻断肿瘤血供后使肿瘤明显缩小甚至消失,各种实体肿瘤的微波消融术,明显提高了患者的生存期及生活质量;通过经皮穿刺引流术,让肝脓肿患者避免开刀创伤。各种出血性疾病的介入治疗(消化道出血、咯血脏器出血、产后大出血)这些“钥匙孔”里的技术创新,让不同病症患者均享受到微创治疗的红利。

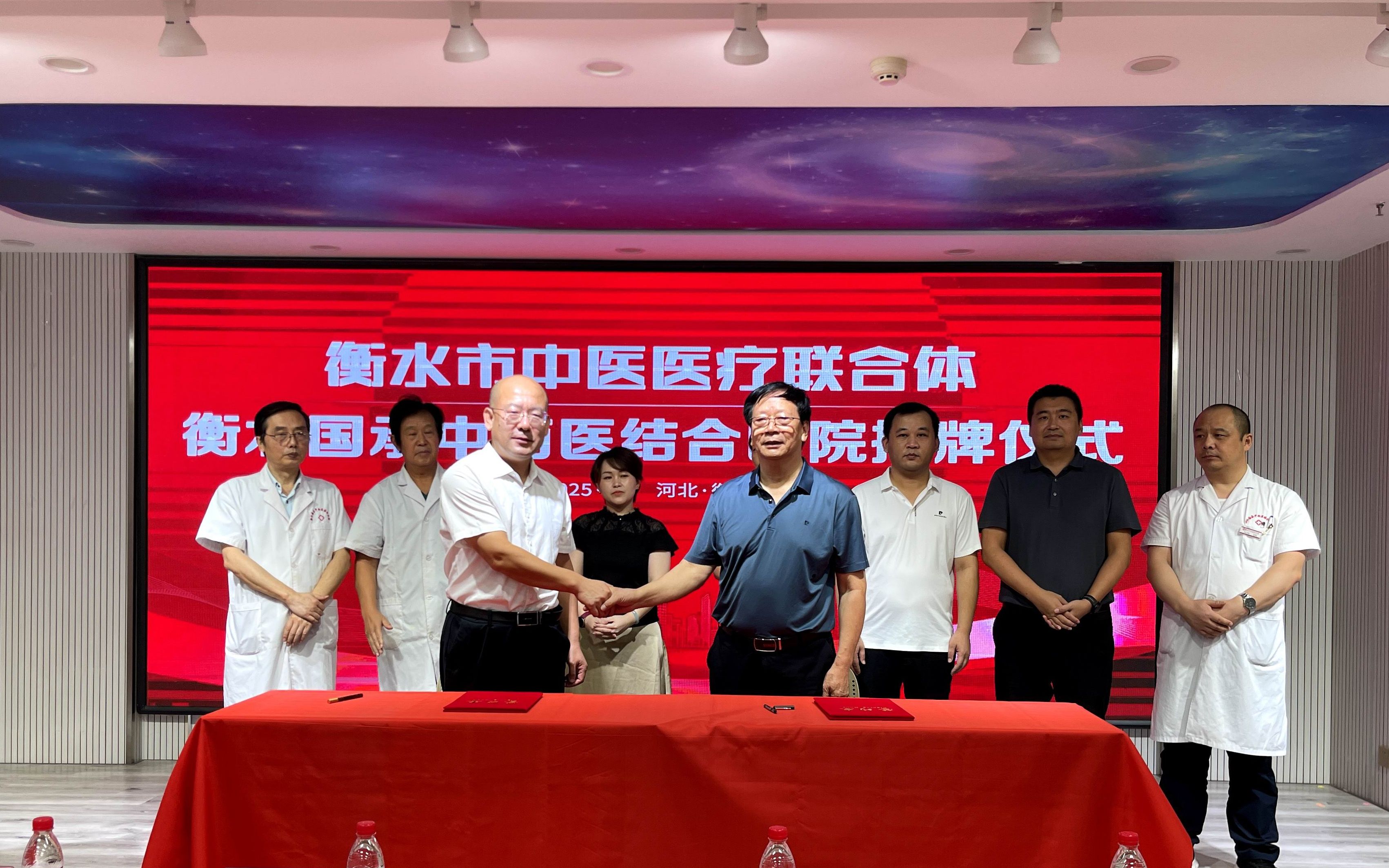

人才是科室发展的根基。“我们每年都会定期派医生到北京、石家庄知名医院进修,每周固定开展病例研讨。”翻开介入科医生们的进修证书,上面记录着团队从掌握经桡动脉全脑血管造影,到攻克复杂动脉瘤栓塞技术的成长轨迹。如今,90%的介入手术患者可在术后1-3天出院,这得益于高晋主任带领的团队,形成覆盖多学科的完整技术链条。除此,还有墙上新增的“北京天坛医院神经介入共建合作单位”牌匾格外醒目。“我们与天坛医院建立合作,意味着衡水患者在家门口就能享受到国家级诊疗技术。”高晋翻开医生们在北京天坛医院的进修笔记,里面画满了血管解剖图和导丝操作轨迹。

“我们多精进1毫米技术,患者就少一分痛苦。”夕阳透过手术室的窗户,照亮了DSA屏幕上跳动的血管影像。23年来,1.5万根导丝在患者体内织就生命网络,那些重新亮起的厨房灯火、重新迈开的稳健步伐,正是对“微创为民”最生动的诠释。衡水五院介入科用毫米级的精准操作,在微观世界里为百姓搭建起触手可及的健康桥梁,让微创技术的光芒照亮冀东南地区的生命通道。

见习记者 张今越 王亚楠

广告

广告

广告

广告

广告

广告