河青新闻网讯 5月的冀南平原麦浪翻涌,中国农业大学曲周科技小院的研究生们踩着露水走进麦田,无人机轰鸣着掠过绿野,精准投下肥料。

4月30日,2025年度中国青年五四奖章暨新时代青年先锋奖评选结果揭晓,中国农业大学曲周科技小院团队入选2025年度中国青年五四奖章集体名单。

这支由教师与研究生组成的青年队伍,自2009年在河北省邯郸市曲周县白寨镇建起第一个科技小院起,便主动选择将青春安放在泥土里——从实验室到田间地头,从象牙塔到农家小院,他们用双脚丈量土地的宽度,用皮肤感受着大地最真实的温度。

16年时光里,一批批中国农大学子诠释了新时代青年“自找苦吃”的精神内核。

扎根泥土 泥土里长出的科研真章

暖风拂面,中国农大研一学生吴冰言却无暇欣赏风景。她戴着口罩蹲在曲周实验站的露天试验场,手中的铁锹翻动着混合秸秆与鸡粪的腐熟堆肥,刺鼻气味穿透口罩。

“农民要的是省力省钱的真本事。”她抹去额角的汗珠,目光始终盯着正在发酵的粪肥。不远处,贴着“强国先强农 农大作先锋”标语的电动三轮车停在地头——这些城里孩子来曲周的第一课,就是学会在田埂间驾驭这种“乡土座驾”。

学生们开着电动三轮车穿梭田间地头(摄/河北青年报记者宋敬)

在曲周,120多名研究生正在进行农业相关研究,散落在曲周实验站和16个科技小院里,以这样的方式践行着“自找苦吃”的誓言。

2009年,中国农业大学张福锁教授带着团队一头扎进曲周县白寨镇。此后,在中国农大打造的每一个科技小院的墙上都挂上“解民生之多艰,育天下之英才”的校训。

曲周白寨科技小院墙上的校训(摄/河北青年报记者张曲波)

科技小院的年轻人推着独轮车送技术,踩着露水下地头,在粪堆旁记录数据,硬是把实验室“搬”到了农民家门口。曾有人质疑“研究生何必吃这种苦”,团队却坚持,农业科研的真问题只能在农民的汗珠里发现。正如曲周实验站站长张卫峰所言:“农村的模样、农民的冷暖,只有踩进泥里才能真正懂得。”

躬身田垄 以科技之力撬动增产密码

“观察麦子的叶色、茎粗,判断水、肥给得是不是足够,现在我们看的这亩地还不错。”在麦田里,张卫峰带着学生们半蹲成一圈,一边检查麦子的生长情况,一边给学生们讲解。

张卫峰(右)带着学生们检查麦子的生长情况(摄/河北青年报记者张曲波)

相隔不远的麦田里,研二学生岑伦聿仰头盯着植保无人机,手心紧紧攥着遥控。这台载重设备,正在测试岑伦聿和团队研发的施肥处方图——最小作业单元仅2.6×2.6厘米,意味着飞行速度、喷洒角度必须精准。去年冬天,他和同学在空地里练了一个多月,经常手指冻得握不住遥控器。

“传统施肥1人1小时只能管1亩—2亩地,现在无人机施肥效率可以提高20倍,同时每亩地氮肥的使用量从12千克减少到9千克。”岑伦聿向记者展示着对比数据,裤脚的泥还带着湿润的水汽。

在科技小院的试验田里,这样的“自讨苦吃”随处可见:为了验证“四密一稀”种植技术,学生们在高温里蹲守麦田记录株高;为了推广卫星导航夏玉米精量播种,他们跟着播种机熬夜调试参数。16年间,这群“会开三轮车的研究生”在曲周县先后研发、引选高产高效技术37项,高产高效技术采用率从17.9%提高到53.5%,持续带动粮食增产、农民增收。

曲周科技小院的学生们和当地农户检查麦子生长情况(摄/河北青年报记者宋敬)

破壁架桥 “零门槛”服务架起连心桥

一头连着高等学府,一头连着田间地头,依托中国农大的这群学生,科技小院打通了先进农技推广“最后一公里”。

2009年以来,通过结对帮扶、政策咨询、一线宣讲等方式,科技小院开展农业科普培训4000余场,服务20余万人次,1万多名农民成为懂技术的“土专家”。

学生指导农民西瓜嫁接技术(供图/中国农业大学曲周科技小院)

“当年试验田和农家地就像隔了一堵墙。”张卫峰说,科技小院就是要拆了学校和社会之间的墙、科研和实践之间的墙、师生和农民之间的墙。

为打破无形的墙,师生们把院门永远敞开。农民随时推门而入,带着病苗、焦叶和焦虑;学生起身相迎,用“零门槛、零费用、零时差”的服务拆掉科研与生产的隔阂。

学生指导农民果树种植技术(供图/中国农业大学曲周科技小院)

白寨镇北油村的农民吕玉山对于白寨科技小院来说是老朋友了,他开着电动三轮车进来,熟门熟路地到石凳上坐下。当天值班的研究生高琛和秦建国听见动静迎出来,一起研究他带来的几株麦子。吕玉山已记不清第几次踏入小院:“这些娃比我们还懂土地!”

科技小院的院门永远敞开,但真正拆掉心墙的,是青年们用脚步丈量的“无边界”状态。为了那句“随时推门就能找着人”的承诺,实验室的灯光常伴星光,值守排班表延伸至每个节假日;沾满麦秸屑的笔记本上,农户的灌溉难题与论文数据齐头并进;实验台上,农户的灌溉问题与科研数据交织成册,量筒里的试剂与老乡送来的土样并肩而立。张卫峰常说:“我们拆的不仅是院墙,更是科研与农民之间的心墙。”

学生和农民交流土样情况(供图/中国农业大学曲周科技小院)

薪火相传 十六载“自找苦吃”淬炼青春本色

在白寨科技小院的院子里,有两棵梧桐树,16年前,这两棵树不过碗口粗细,现在已经比水桶还要粗,树冠盖住了整个院子。

16年接力,一批批研究生在泥土中完成蜕变:有人放弃城市高薪,成为扎根基层的“田教授”;有人带着小院经验,在乡村振兴一线创业;更多人带着“自找苦吃”的精神,在农业科研岗位上继续深耕。

叶松林是中国农业大学2018年级的研究生,2021年毕业后,他把曲周当作自己继续学习和创业的基地,与郝展宏、冯小杰、蔡东玉一起,于2024年成功攻关“绿色吨半粮”计划,实现全年亩产1522公斤。

回忆曾经自己在曲周做科研的时光,叶松林说,同一批的学生只有10个人,科技小院远没有现在的规模,开展的项目也没有现在这样全面。

科技小院老师和同学与曲周县甜水庄村农民一起在举办田间技术观摩活动后留影(供图/中国农业大学曲周科技小院)

“老师们创建了曲周科技小院,学长学姐们曾经奋斗在这片土地上,我们和学弟学妹们踩着他们的脚步,继承他们的经验。”叶松林说,“把农民和农田放心上,把服务‘三农’的事踏实做下去,是科技小院最重要的驱动力。”

曲周科技小院学生们合影(摄/河北青年报记者方泽阳)

就如院子里的两棵梧桐树一样,深深扎根于农村大地的科技小院,正展现出蓬勃向上的生机与活力,科技小院的精神在青年人之间继续传承。

16年光阴流转,中国农大学生们的青春身影在这片土地留下印记。凌晨五点的麦田里,新一批学生开始记录数据,他们的运动鞋沾满露水,背影与天际线融为一体。这些选择“自找苦吃”的年轻人,正在广袤田野间写下最生动的论文——字里行间,都是大地的脉搏与丰收的密码。

青年就是要“自找苦吃”

他们把实验室搬进农田

在服务乡村振兴中解民生、治学问

以广袤大地为纸张

以奋斗担当为笔墨

把青春写进乡土中国深处

致敬青春

为你加油

为无数努力奋斗的青年朋友加油

来源:原创

编辑:贾扬阳

来源:原创原标题:把青春写进乡土中国深处——走近中国青年五四奖章集体、中国农业大学曲周科技小院团队

广告

广告

广告

广告

广告

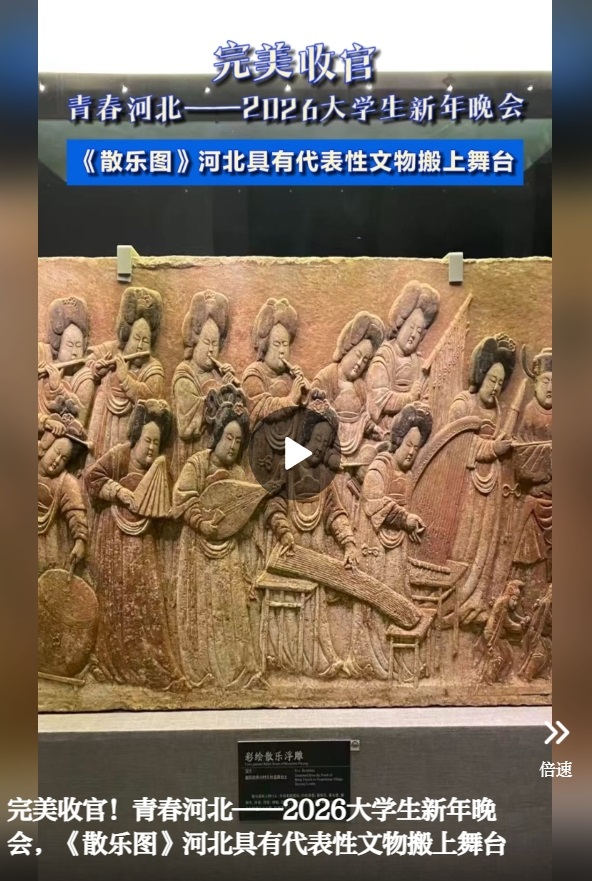

广告