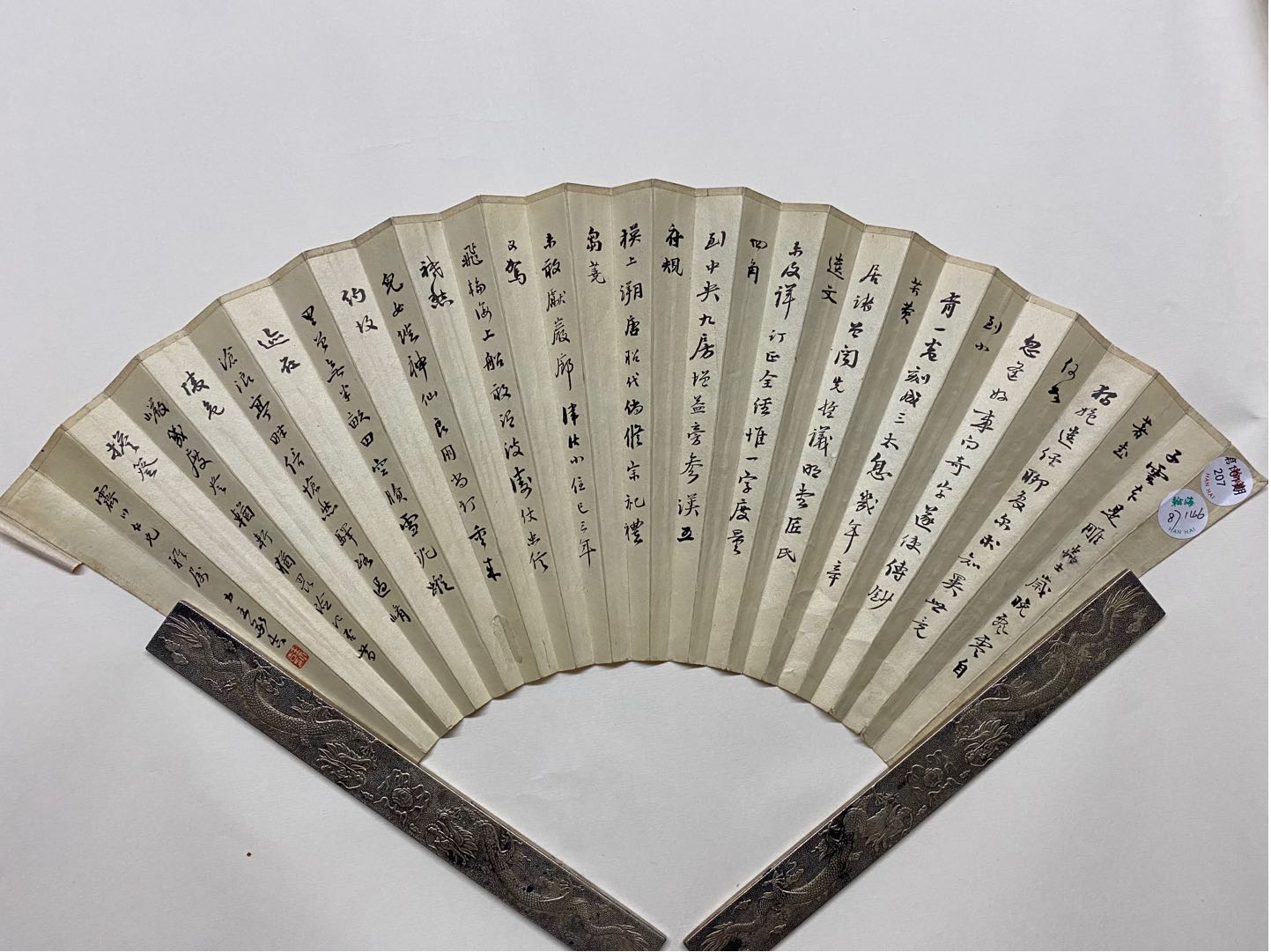

图为标注有“霁川先生雅正”字样的山水画扇面。 翟一杉 摄

图为标注有“霁川先生雅正”字样的山水画扇面另一面。 翟一杉摄

他是民国北京琉璃厂“玉池山房”的掌门人,是京门响当当的装裱大家,他与于右任、齐白石、张学良、张伯驹等等风云人物过从甚密,他将国宝《游春图》献于张伯驹……他就是我市枣强县人马霁川。

近日,马霁川的师侄、枣强县瑰宝斋经理阴秀根将一幅名人赠与师伯马霁川的书画扇面迎回斋中,至此“瑰宝斋”有了“镇馆之宝”,也理清、明晰了本斋的根系脉络。

此扇面一面为曾任清朝户部官员的王承吉所提书法,另一面则为清末书画家李藻所作水墨画,书画面落款标注有“霁川先生雅正”字样,而这幅扇面与枣强的历史渊源便因这落款的寥寥数字而起。

在枣强县提起“霁川先生”,可谓无人不知。“霁川先生”原名马霁川,名恒雨,号霁川,1892年12月21日出生于枣强县大雨淋沼村一个普通农民家庭。

清光绪三十二年即公元1906年,马霁川孤身一人到北京谋生,先后在竹林斋、竹实斋学徒,学习装裱技艺。由于天资聪颖、勤奋好学,掌握了一手装裱字画的绝技,深得师傅的赏识。

1919年,马霁川在北京琉璃厂南新华街长春会馆内创办了“玉池山房”,专营字画装裱,也经营字画,由于手艺精湛,加之玉池山房对字画装裱讲求质量、精益求精,达不到质量要求绝不交货,因此赢得佳誉。时常有达官贵人、社会名流、书画家光顾玉池山房,请马霁川加工修复古卷。

玉池山房同时也是培养装裱人才的摇篮,马霁川毫无保留地将精妙技艺传授给徒弟,使得装裱这门传统技艺得以流传弘扬。三十多年来,玉池山房先后培养了一批字画装裱和书画鉴赏名家,其中的代表人物有故宫博物院书画鉴定资深专家王以坤、号称“古书大夫”的国家图书馆揭裱专家韩魁占、多年为张大千裱画的北派装裱高手江海沧、香港古玩字画鉴定专家张鼎臣以及装裱名家刘金山、张金科等。

马霁川为人宽厚正直、乐于助人,一生虽经历坎坷,但始终是“义”字当先。对生意讲求信誉,重义轻利,赢得业界一致公认;对朋友仗义疏财,不求回报。当年凡是远近亲朋来京投奔于他的,均包吃包住,并为其找工作做担保,深得亲朋拥戴。在对待珍贵文物的态度上,马霁川更是义无反顾地进行竭力保护,多次斥资于民间回收珍贵书画文物,避免文物被毁坏或流失海外。

对于阴秀根来说,这幅扇面意义非凡。据阴秀根介绍:“马霁川先生既是装裱界的前辈,是吾辈的楷模。同时,他还曾与我父亲阴金城一同进京学艺。记得父亲曾告诉我,他与马霁川一同进京学艺的路上曾遇饥荒,二人相互扶持,曾共食一份干粮。进京后,二人刻苦学艺,常常是带齐一天食用的干粮和水,闭门刻苦练习技艺,在学艺房一练就是一整天,不到月上枝头决不出来,老师与学徒们都被这种刻苦学习的精神所打动。如今这幅承载着枣强人文历史文化的珍贵扇面终于回归故里,完成它的‘寻根之旅’。”

据悉,中国的装裱艺术具有悠久的历史和鲜明的民族特色,书画作品必须经过装裱才便于收藏、流传和欣赏,因而装裱技术的高低,绫绢色彩的选择与装裱形式的设计直接影响到作品的艺术效果。历代书画珍品,如已糟朽破碎,一经精心装裱,则犹如枯木逢春,一些珍贵画文物因此不致湮没失传。一般而言,装裱新画比较容易,但揭裱古旧书画则是要很高技术的。民国年间,北京装裱业大多集中在东裱褙胡同和琉璃厂一带,其中琉璃厂的装裱铺最为著名的当属竹林斋、竹实斋、玉池山房、宝华斋等。

作者:翟一杉 编辑:李耀荣

广告

广告

广告

广告

广告

广告