初冬时节,寒意渐浓。

枣强县王常乡河北潜鲲水产发展有限公司的鲈鱼养殖基地内却一派热火朝天。两排直径6米、深2米的圆形标准化养殖池整齐排列,工人们穿梭其间,都在为一场特殊的“迎新仪式”做准备。

基地技术负责人闫泽基身披外套,不时搓着手,目光频频望向门外,他在等一群从广东江门千里奔赴而来的“新成员”——10万余尾加州鲈鱼苗。

“这批苗是农户预定的,明年‘五一’前后要交付,马虎不得。”闫泽基说。为迎接它们,他带领工人提前一周完成清塘、消毒、增氧,连循环水系统的温控参数都反复校准。“鱼苗娇贵,路上颠簸20多个小时,到家第一口‘水’必须稳、必须舒服。”

下午2点,随着一阵鸣笛声,一辆白色运输车缓缓驶入基地。车厢门打开,十余个蓝色保温箱整齐排列,箱内清水微漾,氧气泵低鸣,鱼苗如细碎银光在水中轻灵游弋。

卸苗前,闫泽基先用电子温度计测量池水与保温箱水温:“22.9℃对22.6℃,温差不到1度,可以操作。”随即,他指挥工人捞出约五十尾鱼苗试投到鱼池。

众人屏息观察——鱼苗入水稍顿,旋即敏捷四散,无打转、侧翻或浮头。“状态良好,正式放苗!”闫泽基一声令下,工人迅速打开保温箱排水阀,降低水位使鱼群集中,再用抄网轻柔捞出,倒入沥水筐称重。

“7.9公斤,放东一号池!”闫泽基边报数边记录。鱼苗顺筐滑入水中,瞬间潜入碧波,激起细密涟漪。

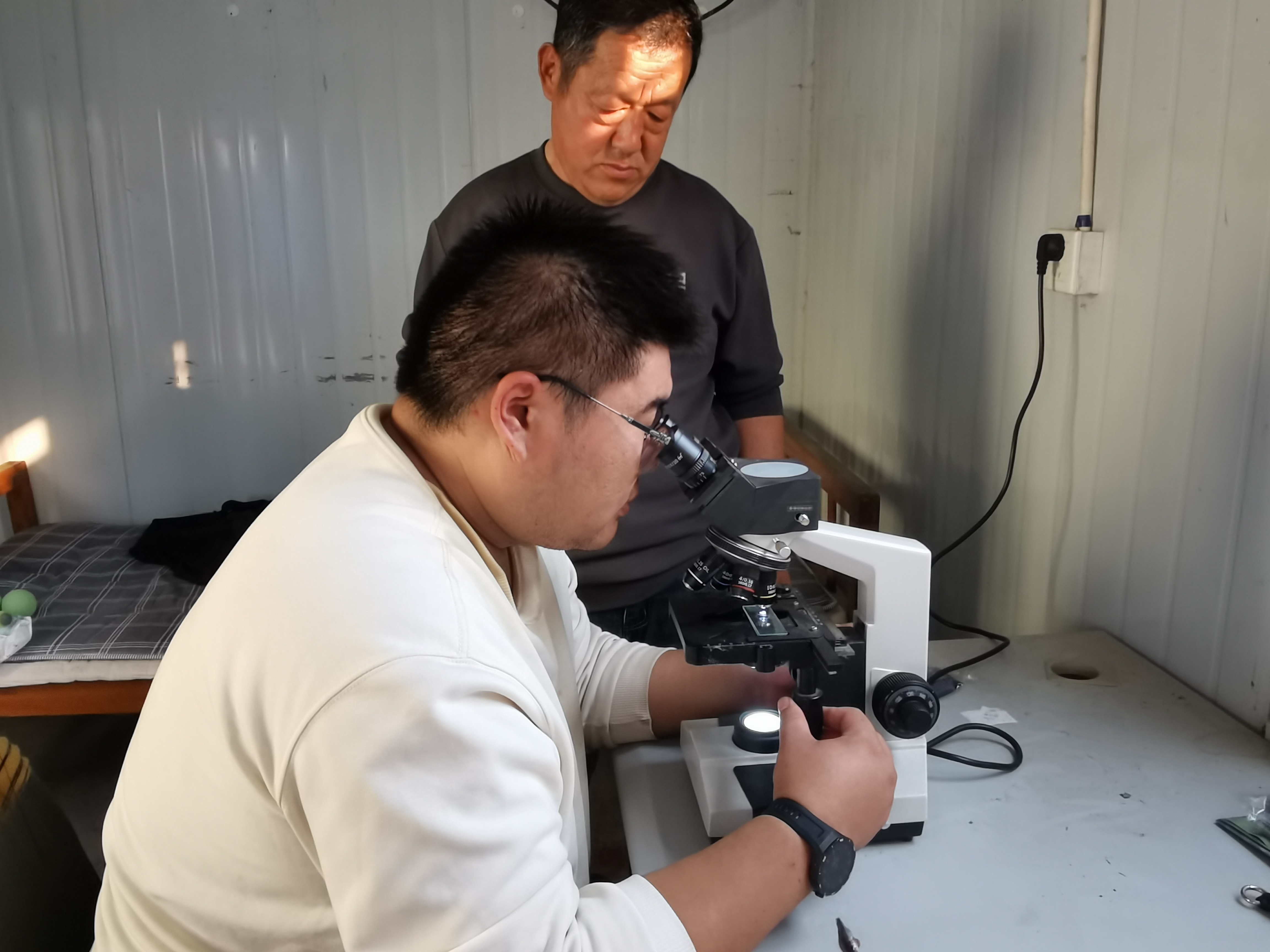

全部鱼苗投放完毕,闫泽基已经累得满头是汗,但仍紧盯水面。为确保万无一失,他随机取样几尾带回实验室,在显微镜下检查鳃丝与内脏。“很干净,鱼鳃无杂质,无寄生虫或病菌迹象,可以放心了。”他合上显微镜,脸上终于露出轻松笑容。

闻讯赶来的马屯镇东太湖村党支部书记李世平见证了这一刻。他站在水池边上,看着鱼苗欢快入水,脸上满是笑意。“早就盼着这一天!”他边说边从包里拿出上个月签订的合作协议,“我们村集体养殖场和基地签了协议,首批订购5万尾加州鲈鱼苗,由基地统一培育到4至5两重,再运回村里继续养殖。”

更让李世平安心的是,这次合作不仅是“买苗”,更是“全程托底”——基地不仅提供鱼苗,还负责技术指导、水质管理、病害防控等关键环节,并承诺成品鱼按市场价保底回收。

“以前村里也想过养鱼,就怕没技术、愁销路。现在有基地带着干,心里踏实多了。村里闲置的四十亩坑塘,总算可以利用起来了!”李世平笑着说,这批5万尾鱼苗顺利养成后,预计可为村集体带来10万元左右的净收益,不仅盘活了沉睡资源,更蹚出了一条可持续的增收新路。

“我们不仅要养好自己的鱼,更要帮乡亲们把鱼养起来、卖出去。”闫泽基满怀信心。

寒风掠过水面,泛起粼粼金光。从标准化养殖池到村中闲置坑塘,一纸协议不只是促农增收的尝试,更是唤醒沉睡资源、撬动乡村产业发展的切实路径。一池活水,正汩汩流向乡村沃土。

广告

广告

广告

广告

广告

广告