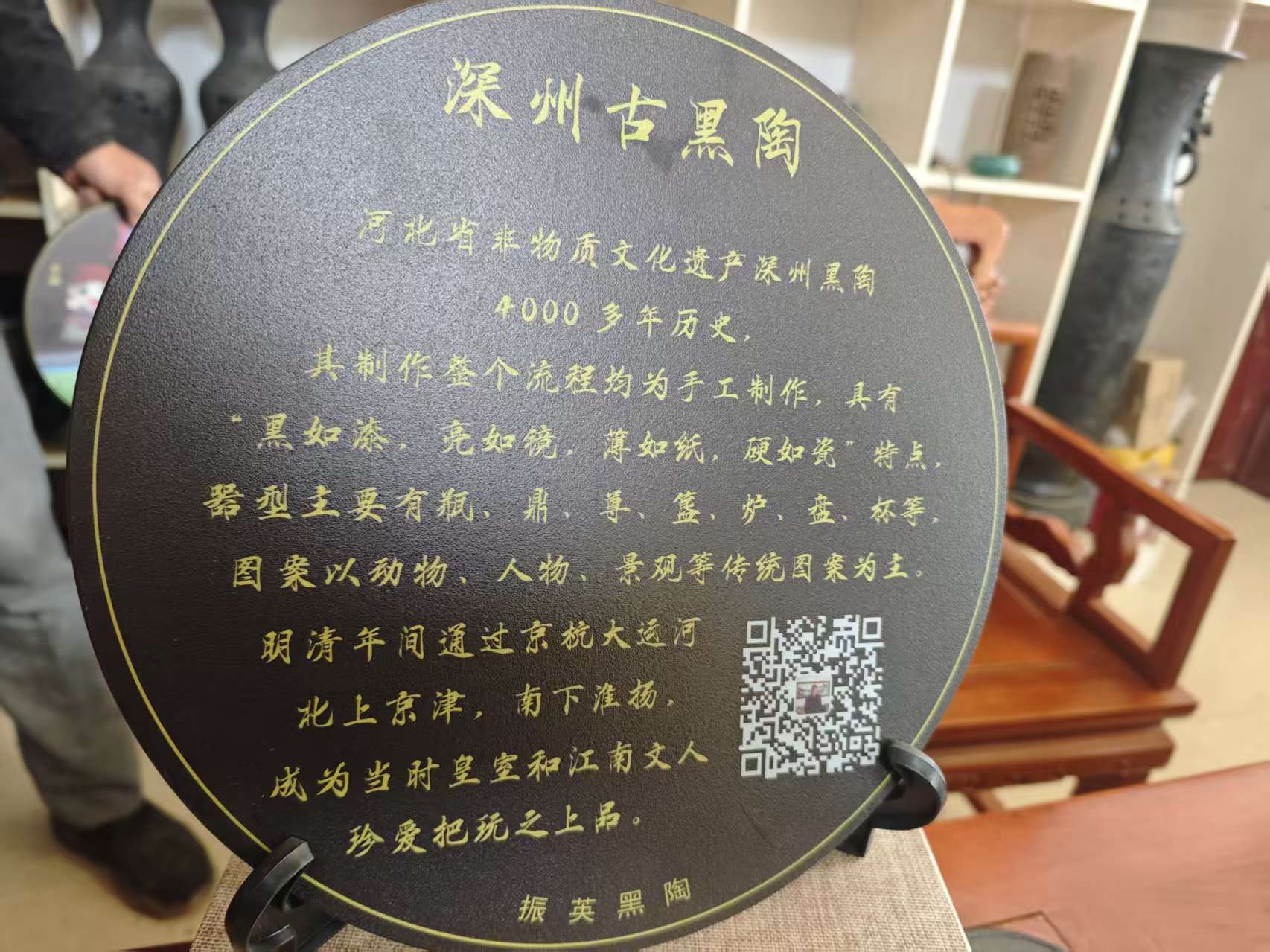

11月3日,深秋的冷冽中,深州市大冯营镇中李村的古黑陶艺术馆里,墙壁上的黑陶烧制技艺壁画引人驻足。省级非物质文化遗产传承人申振英笑意盈盈走来,双手的老茧,见证着他与黑陶相伴数十载的深厚缘分。

党的二十届四中全会提出,“要弘扬和践行社会主义核心价值观,大力繁荣文化事业,加快发展文化产业,提升中华文明传播力影响力”,为非遗技艺的保护与传承指明了发展方向。

在申振英眼中,这既是时代的召唤,更是推动黑陶技艺焕发新生的明确指引。这不仅让他坚定了守艺与创新的决心,更激发了他探索黑陶技艺新可能的无限热情。

申振英自幼随父学做陶罐,18岁结识黑陶匠人付顺斧、李群生后,便潜心钻研选土、烧窑技艺,还曾与恩师共创黑陶生产厂;2012年,他毅然辞掉北京的高薪工作,回乡重拾陶泥,接续技艺传承。

为了让更多的人学会这门手艺,申振英在深州市职教中心开设黑陶工作室,每周两节课带59名学生从基础学起;收3名弟子,亲授烧窑诀窍,儿子申阳阳也耳濡目染,成为县级非遗传承人;他还打造黑陶烧制技艺非遗研学基地,迎接高校学生近距离感受非遗魅力。如今,他的黑陶作品推广也迈出大步,在衡水湖景区、衡水高速公路服务区、北京等地均设有专属展厅,让更多人能直观感受黑陶之美。

能让传承与推广稳步推进,背后是申振英对黑陶工艺近乎严苛的坚守。先去黄河故道挖取地下两米的胶泥,滤除杂质后反复揉捶,直到泥料软硬适中;拉坯需借陶轮旋转配合双手,手法精准把控薄厚与造型;陶坯阴干后再依设计雕刻镂空,让花鸟文字鲜活呈现;最后将陶器放入窑中,窑中放木屑、秸秆等含碳有机物实现“渗碳”,900℃左右烧足36小时,封窑冷却三天后方可出窑。此外,制作对时节极挑,天气太冷或太干,陶体易开裂,一年里只有春季、秋初和秋末上冻前才合适,必须顺着时节来。

严苛工艺造就的,是一件件兼具质感与美感的黑陶作品。刻画茶壶纹路清晰、薄胎茶碗轻若无物,雕花花瓶灵动鲜活;更有“天圆地方”古钱罐尤为夺目——这款罐子上共雕刻1080枚古钱,每一枚都要精刻37刀,刀工细密、分毫不差。申振英指着一件高大的黑陶龙瓶,语气里满是自豪:“这是二龙戏珠瓶,高2.5米,直径80厘米,是我这儿的‘陶王’,单是制作就用了三个月。”说起最得意的作品,他毫不犹豫地指向一件小巧的黑陶杯,顿了顿,带着几分感慨:“这是蛋壳陶,你摸摸,薄得跟蛋壳似的。高40厘米,直径10厘米,重量才30克。做这个难啊,一共做了80个,最后就成了4个。”

如今,申振英正琢磨着将现代设计融入黑陶:在传统器型基础上,推出适合日常使用的黑陶茶具套装;结合文创潮流,开发印有深州文化元素的黑陶笔筒、摆件,让黑陶从“收藏品”变成“日用品”“文创品”。“我今年66岁,还能做很多年。”申振英望着艺术馆里的黑陶作品,眼神坚定,“要让更多人知道,深州有这么好的黑陶技艺;更要让大家看到,千年非遗不是老古董,能在新时代活出新样子——这就是我这辈子最想做的事。”

时至今日,申振英仍以热忱守护着这门千年技艺,他坚信,唯有把黑陶做好、做活,才能让更多人知晓深州黑陶,让中华文明的印记在新时代愈发鲜明。

王亚楠 李云龙

广告

广告

广告

广告

广告

广告