具有71.4公里海岸线的黄骅港,由北到南依次分布着煤炭、液化、散货等47个生产性泊位。每天有60多万吨的煤在这里中转,是目前国内最大的煤炭下水港。如今,年轻的黄骅港在新技术加持下,正在不断“进化”,变得更绿色、更智慧。特别策划《行走渤海湾》,一起走进“聪明”的煤炭大港。

在黄骅港煤炭港区,装载一艘5万吨级的运煤船需要多长时间?答案是:仅需不到24小时。

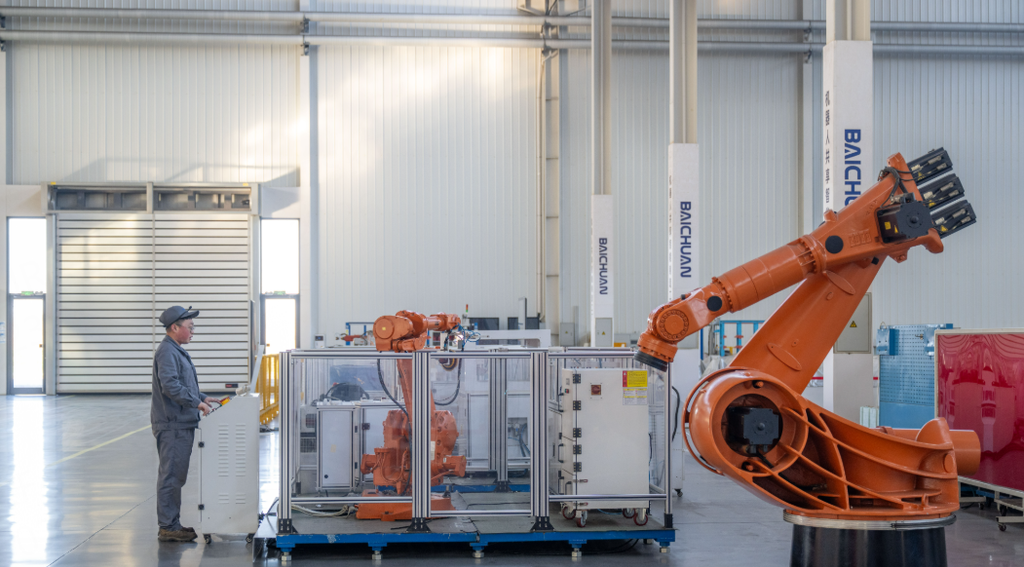

效率提升的背后,是港口智能化水平的提升。在黄骅港煤炭港区码头,眼前“静谧”的作业场景与印象中的码头截然不同:作业现场空无一人,飞速转动的皮带机正源源不断地将堆场煤炭运往码头,橙色装船机灵巧地舞动着“机械臂”,臂架自动向下对准舱口,煤炭瞬间倾泻而下,整套流程一气呵成。这离不开码头的“智慧大脑”——生产运营指挥系统在背后“坐镇指挥”,工作人员只需坐在办公室里轻点鼠标,就能实现对码头装卸作业的操控。

国能黄骅港务有限责任公司装船指导员张勇说:“我们这边是采用自动化作业,通过北斗定位,实现无人装船。”

随后,记者来到距离码头2公里外的国能黄骅港务有限责任公司生产指挥中心,看到巨大的屏幕上实时跳动的数据流,恰似港口的“神经脉络”。

“这里被称为黄骅港的中枢大脑,我们这里的大屏能将黄骅港的到港资源、设备运行情况、现场货物堆存、船舶情况以及电厂信息,及时准确地反映在生产调度人员面前。”生产调度员张永旭告诉记者,煤炭港区共有17个煤炭泊位,每天到港接卸160列车左右,日均转运电煤60万吨。

港口的“智慧”,不仅体现在码头装卸作业,整个港口已实现翻堆取装全流程智能化。在黄骅港三四期翻车机房,一列满载煤炭的列车缓缓抵达,长长的车厢被定位车牵引至抵港第一站。记者看到每4节车厢为一循环,翻车机钳制车厢旋转160度左右,只听“轰”的一声,320吨煤炭在干雾的全包围中顺势卸下,整个过程20秒左右。

接下来,这些煤炭通过传送带转运至港口另一头的筒仓,那里的卸料小车正通过调度指令,自动到达指定筒仓进行作业。

在数百米外的集控室内,依托自主研发的智能生产操作系统,仅用一个半小时就完成了8000吨煤炭卸车作业,工作人员只需对全流程的作业进行监控。

智能化既重塑了作业效率,也加快了绿色转型。设备点检员赵永辉说,翻车机房是传统煤港的“污染大户”,但在这里几乎感觉不到飞扬的粉尘,这得益于黄骅港自主研发的“本质长效抑尘系统”。

“你看地面那么干净,这观光平台也很干净。”赵永辉介绍,在翻车机底部与振动给料机结合处安装的自动洒水装置,喷洒出来的水雾与煤炭均匀混合,达到合适的含水量,从转运全程的源头实现有效抑尘。

作为世界上首个实现翻堆取装全流程智能化的煤炭港口,黄骅港煤炭下水量已连续6年居“北煤南运”港口首位,并连续5年煤炭下水量突破2亿吨。

目前,黄骅港煤炭港区五期工程项目建设正酣。本次扩建项目在往期的基础上再次增加18座储煤筒仓,4个7万吨级散货泊位,以及配套的装卸设施。建成后,将再为黄骅港提供每年5310万吨的煤炭运力。国能黄骅港务有限责任公司工程管理中心土建管理 陈华斌说:“煤炭五期工程码头的基础采用高性能混凝土,增厚保护层的创新技术,设计年限从50年提升至75年,项目建成后,堆存能力将新增54万吨,煤炭运输能力将从每年2.1亿吨跃升至2.6亿吨。”

编辑:戴婧霄

来源:河北广播电视台冀时客户端原标题:行走渤海湾 | 在黄骅港,智能化让港口更“聪明”!

广告

广告

广告

广告

广告

广告