胭脂河畔的河北阜平花山村,坐落着晋察冀画报社旧址小院。

走进小院,墙上一张张“沙飞 摄”的照片,向我们展示着那段民族记忆里永不愈合的伤疤,而这些正是侵略者无法抹杀的罪证。

晋察冀画报社旧址小院。长城网·冀云客户端记者 马宁 摄

1943年9月,日寇开始对晋察冀边区进行“大扫荡”。12月9日,画报社主任沙飞和政治指导员赵烈带领的一个小分队,在柏崖村遭受日本侵略部队的合击。突围中,赵烈、何重生、陆续、孙谦、石振才、李明、张梦华、李文治、韩栓仓9人牺牲,两位同志受重伤。沙飞和战友背着装有底片的两个牛皮箱,冲出重围。沙飞从雪坡跌下悬崖,丢了鞋子,冻伤双腿,几乎致残。

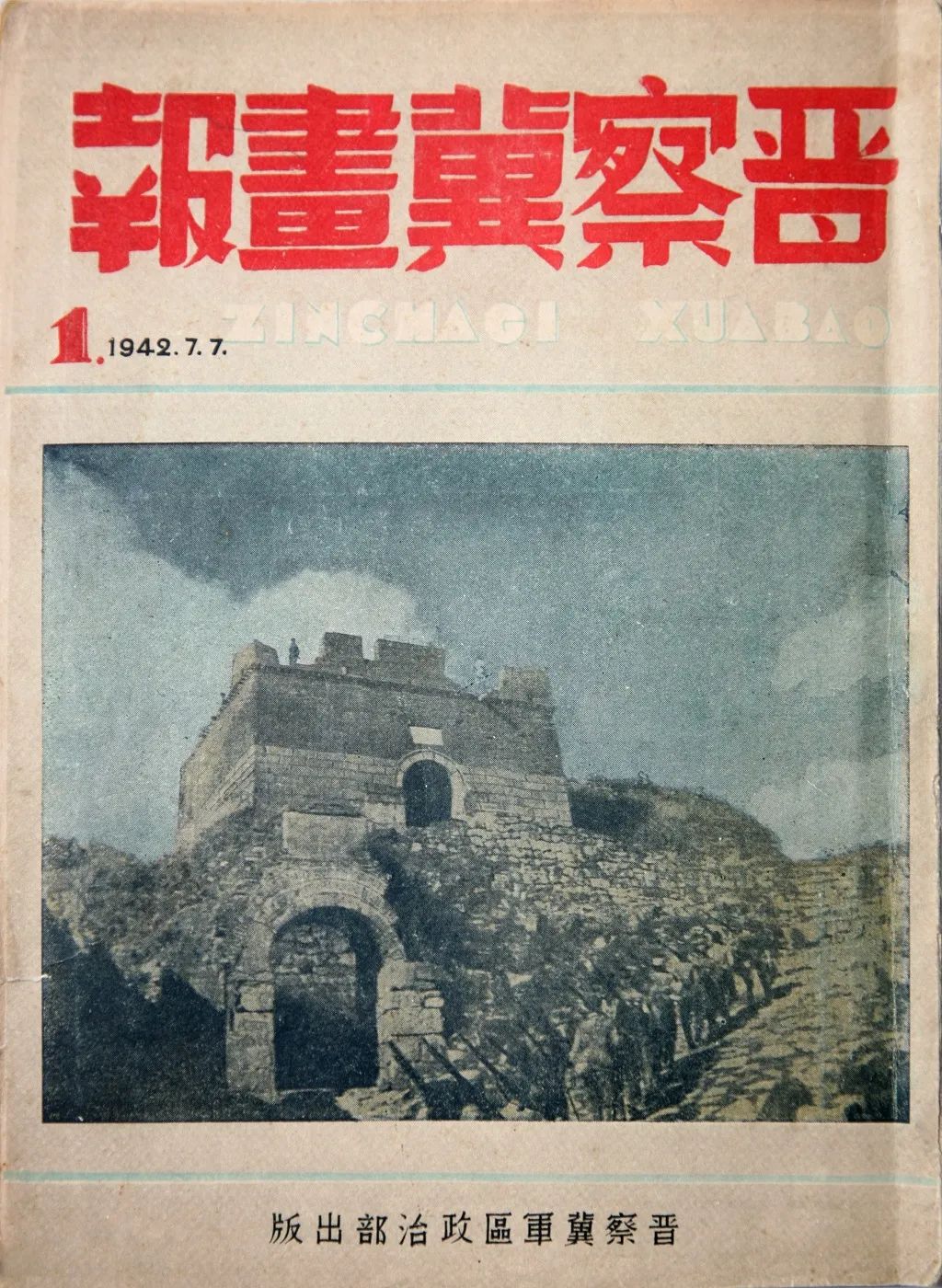

《晋察冀画报》是中国共产党领导的抗日根据地创办的第一份综合性画报。晋察冀军区司令员聂荣臻这样为《晋察冀画报》创刊号题词:“五年抗战,晋察冀的人们究竟做了些什么?一切活生生的事实,都显露在这小小的画刊里。它告诉了全国同胞,他们在敌后是如何的英勇保卫着自己的祖国,同时也告诉全世界的正义人士,他们在东方,在如何的艰难困苦中抵抗着日本强盗!”

《晋察冀画报》创刊号。晋察冀边区革命纪念馆 供图

沙飞等人在柏崖村经历的这场战争有多惨烈?阜平县夏庄乡菜池村的英魂墓陵园墓墙上这样记述:“激战一个多小时,四十多人壮烈牺牲,只有一小部分人突出重围……”

硝烟带来的痛与伤一直留在这片土地上。“陵园埋葬的都是‘柏崖惨案’的牺牲者,共有48座墓碑,其中晋察冀画报社的同志有8位。”菜池村村民赵玉山说。

赵玉山今年73岁,他的家与英魂墓陵园只有一墙之隔。他与这些英雄互相陪伴了44年。

“太惨烈!在‘柏崖惨案’中被杀害的八路军和老百姓在百人以上。惨案发生后,陆续有部分烈士遗体被家人领走,48名烈士被就地安葬在柏崖村。20世纪70年代,当地政府将48位烈士的遗骨,迁到了现在这里。张立同志的墓留在了柏崖村。”赵玉山说。

提起张立同志,赵玉山眼圈红了。

赵玉山在英魂墓陵园清扫落叶。长城网·冀云客户端记者 马宁 摄

当时敌人进入柏崖村后,由于叛徒出卖,张立和她不满三个月的儿子不幸落入敌人手中,敌人要她供出党组织和八路军、报社人员的情况,张立没有说半个字。敌人恼羞成怒,在村口麦场剥光她的衣服,割她的肉,劈断她的右臂,一刀穿进她的左乳房,刀尖从背后冒了出来,鲜血染红了她半个身子。见张立依旧一言不发,敌人把她不满三个月的儿子丢进了沸腾的开水锅里活活煮死。

革命烈士张立和女儿余泽军(小宝)的合影。晋察冀边区革命纪念馆 供图

“当初被扔进沸水中的不只有张立的儿子,还有柏崖村村民另外一个人的儿子,由于敌人不知道哪个是张立的儿子,索性就把两个孩子都扔进去了。”赵玉山说。

赵玉山从小就听着祖辈们讲述这段浸透血泪的历史。他们讲一次哭一次,赵玉山也跟着哭。

村里当年的亲历者陆续去世后,赵玉山就接过“讲述”的接力棒,继续讲述英雄的故事,“这些烈士们不能被忘记!”

“与墓地为邻不害怕吗?”当年把家安在陵园旁时,就有不少人问赵玉山。

“不怕,反而觉得他们特别亲切,感觉他们会一直保护我。”每一次,赵玉山都这么回答。

阜平县夏庄乡菜池村党支部书记兼村委会主任李文军在擦拭墓碑。长城网·冀云客户端记者 马宁 摄

陵园中48座墓碑,22座有名有姓,4座有姓无名,22座只写着“抗战烈士之墓”。

如今,这里人们的生活一年比一年好,“没有先辈们的牺牲,也就没有现在的好生活,是先辈们用生命换来的。今年是抗战胜利80周年,我觉得我们要继承先辈们遗志,创造更美好的生活。”阜平县夏庄乡菜池村党支部书记兼村委会主任李文军说。

太行山间的阜平县花山村。长城网·冀云客户端记者 马宁 摄

八十多年过去,总有人在张立母子照片前默默驻足。当美好被撕碎,当生命被蹂躏,惟有抛洒碧血,奋起抗争。他们也必将与青山同在、与岁月长存。

编辑:姜长淼

来源:冀云

广告

广告

广告

广告

广告

广告