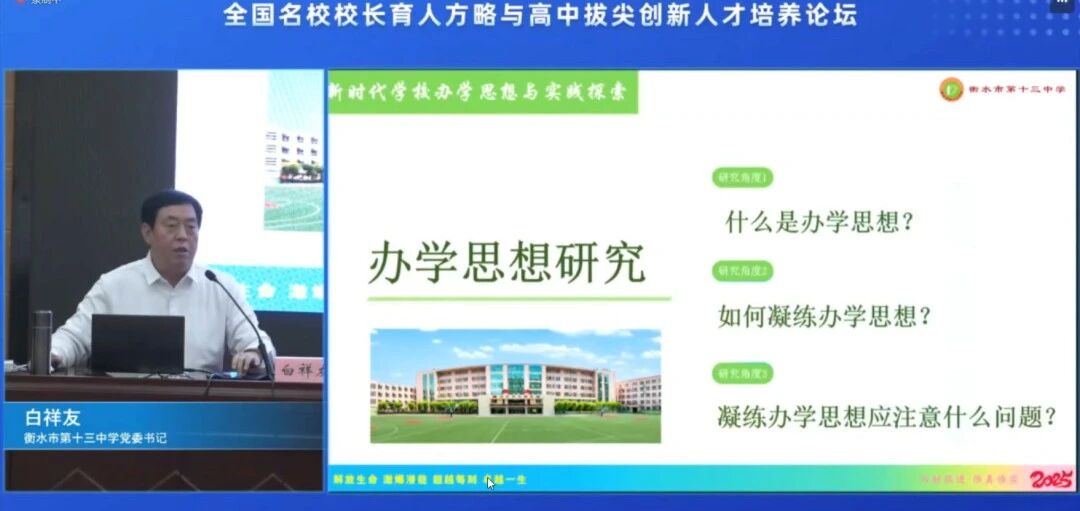

田原老师课间为学生解答问题。

田原

衡水十三中历史老师,高一班主任。先后荣获“杏坛新秀”“质检明星教师”“质检优胜班主任”等称号。

从教虽仅半年,我却已深刻体会到教育的力量与温度。那些与学生们“斗智斗勇”的日夜、那些被信任与依赖的瞬间,让我明白:教育不仅是知识的传递,更是心与心的对话。

初入杏坛:从忐忑到坚定

半年前,我以一名新教师的身份踏入衡水十三中校园。培训时的忐忑窘态犹在眼前,那时的我连站在讲台上自我介绍都会手心冒汗。可谁能想到,短短几个月后,我竟成了学生们口中“雷厉风行”的班主任。

竞选班主任的场景,至今记忆犹新。我攥着竞选稿,站在台上磕磕绊绊地念着,声音发颤,手心冒出冷汗。台下坐着许多经验丰富的老师,他们的目光让我愈发紧张。竞选前,我曾反复问自己:“一个刚毕业的新人,真能扛起班主任的责任吗?”组长李老师似乎看穿了我的犹豫,拍了拍我的肩说:“新老师有冲劲,放手去干!”这句话像一剂强心针,让我咬牙递交了申请。公布结果那天,我盯着名单上自己的名字愣了许久。惊喜、惶恐、压力交织在一起,最终化为一句自我承诺:“既然被选择,就绝不辜负。”

管理之困:从“严格”到“育心”

最初带班时,我把“严格”奉为圭臬。每天早读提前到教室盯背诵,课间抽查作业,自习课来回巡视……我以为只要盯得紧,成绩自然会提升。可很快,问题接踵而至:学生上课走神、作业敷衍、纪律内务变差……

一次月考后,班里成绩不升反降。我站在空荡荡的教室,看着成绩单发呆,心里满是挫败感。级部主任找到我,没有批评,只是淡淡地问:“小田,你希望你弟弟妹妹遇到什么样的老师?”我怔住了。脑海中突然浮现出高二时班主任的身影——她会在我考试失利时陪我散步谈心,会在情绪崩溃时给予我安慰,那些细节,远比她的严厉更让我铭记。

“教育不是驯服,而是唤醒。”这句话像一束光,照亮了我前进的方向。我开始尝试改变。课间少了几分训斥,多了几句玩笑。直到那天,我注意到总坐在角落的小涵。她低着头,笔尖机械地在纸上划动,眼神却空洞得像一潭死水。

“小涵,能和我聊聊吗?”下课后,我轻轻拦住她。她咬着嘴唇沉默许久,终于开口:“老师,我拼命学,可物理题换一种考法我就不会……是不是我太笨了?”她的眼泪砸在试卷上,晕开一片墨痕。那一刻,我仿佛看到高中时的自己。

我搬来椅子坐在她身边:“你知道吗?我高中的时候也觉得有些知识怎么也学不会。”她猛地抬头,满眼不可置信。我翻开手机相册,找出当年惨不忍睹的试卷照片说:“但我没放弃。你的笔记比我当年工整多了,凭什么不行?”她破涕为笑,眼里终于有了光。

后来,小涵的妈妈发来信息:“孩子说您懂她的痛苦,现在每天干劲满满。她也一直想成为你的骄傲,想做得更好。”看着屏幕,我忽然眼眶发酸——原来真正的教育,不是站在高处指点,而是蹲下身来倾听。

以心换心:从“老师”到“原姐”

冬天来得猝不及防。某日早读,我发现小李缩在座位上打哆嗦,校服里只套了件薄毛衣。“穿这么少不怕感冒?”我板着脸训他,下午却悄悄把办公室的暖贴塞给他。第二天,他裹着臃肿的羽绒服冲我傻笑:“原姐,这回够暖了吧?”

“原姐”——不知从何时起,这个称呼在班里传开了。学生生病时,我会提醒他们吃药;天气变化,我会提醒他们添衣;月考压力大时,我带他们放松。这些琐碎日常,让我逐渐成了他们信赖的“自己人”。

假期返校后,总爱“无厘头”的小李红着眼眶找我:“我和我妈吵翻了。”原来,妈妈责怪他假期只顾打游戏不帮忙做家务,他赌气摔门而出。“我在学校抢着干活,回家怎么就成懒虫了?”他攥紧拳头,声音发颤。

我没有急着说教,而是问他:“如果你是妈妈,加班到深夜,回家看到厨房堆着碗筷,而孩子却在打游戏,你会怎么想?”他愣住,手指渐渐松开。“试试这次放假给妈妈做碗面吧。”再次开学回来,他的状态明显不一样了。看到我,他兴奋地冲过来:“我妈特别开心,说我长大了!”

教育之路:爱是唯一的答案

这半年,我流过泪,摔过跤,却也收获无数惊喜。曾以为教育是单方面的付出,如今才懂,这是一场师生共同成长的修行。当我不再执着于分数和纪律,而是看见每个笑容背后的期待、每滴眼泪里的孤独时,教育的意义才真正浮现。

生病回来那天,办公桌上放满了学生写的便利贴。其中一张写着:“你作为我们家人的身影最美。”我忽然想起一句话:“浇花要浇根,育人要育心。”

教育之路长且远,但我已找到方向:用真诚叩响心门,用陪伴静待花开。正如我在班会课上对学生们说的:“愿我们都能带着爱,兴致盎然地与世界交手。”

作者:衡水市第十三中学 田原

(图片由衡水十三中提供)

广告

广告

广告

广告

广告

广告