开栏的话

新时代,随着衡水开放度、知名度的不断提高,世界各地越来越多的友人把目光投向这座湖城。他们或与衡水密切联系、交流,或在衡水就业、生活,留下了许多动人的故事,也见证着衡水的发展。

即日起,本报推出“老外与衡水”系列报道,聚焦与衡水结缘的外国朋友们,以独特的视角,讲述他们的工作、生活经历和人生收获,以小切口、微记录的形式,展现各国人民对文明交流的渴望、对美好生活的向往。通过他们的所作所为、所见所感,全方位、多角度、立体化展现衡水这些年在深度融入“一带一路”建设,扎实推进与世界各国的交流合作,在构建人类命运共同体中的发展变化和取得的实实在在的成效。

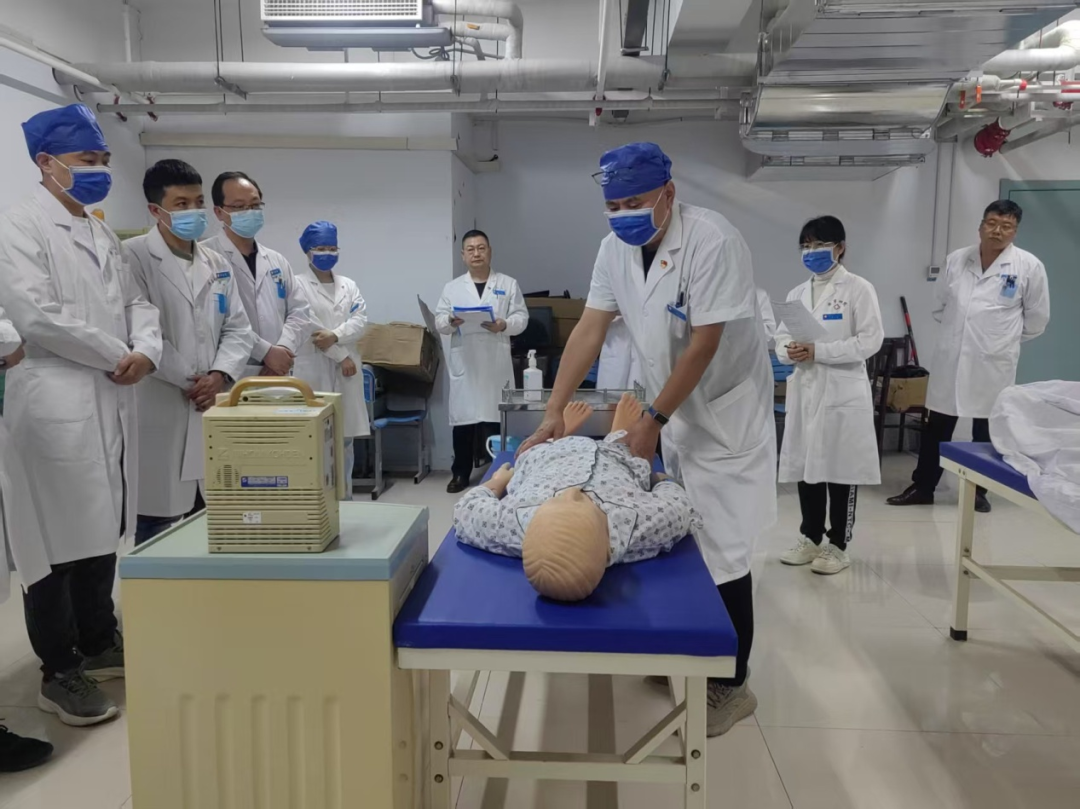

在衡水学院数学与应用数学(中外合作办学)专业智慧教室,美国中央密苏里大学教授海德为学生远程授课。陈康 摄

十月的衡水秋意正浓,湖城大地处处写满丰收、希望与活力。恰在此时,“云中”有人寄锦书——美国密苏里州沃伦斯堡的中央密苏里大学应用数学教授海德(布莱斯·约翰·海德)发微信询问中国朋友衡水学院青年教师王志远,对衡水发出诚挚的问候:“It is warm in my city,what about HengShui?(我的城市很温暖,衡水怎么样?)”

中美万里之遥,地处中国北方的秀美湖城衡水,缘何牵动着美国这位青年教授的心?一切的缘分要从两国的两所高等教育院校“牵手”说起。

教育是国之大计。如何培养复合型人才?是摆在人们面前的必答题。近年来,衡水各高校充分发挥自身优势,不断深化国际交流合作,持续加强同国外高校的互鉴、互容、互通,着力培育具有开阔国际视野与较强应用创新能力的新时代优秀青年,提升高等教育人才培养的国际竞争力。2021年,经中华人民共和国教育部批准,衡水学院与美国中央密苏里大学成功签约,开办本科合作教育项目,从此一批海德式“洋教授”肩负着中外文化交流使命陆续走进中国,与衡水结缘。

一根光纤联通海内外

10月22日上午,衡水学院数学与应用数学(中外合作办学)专业智慧教室内座无虚席。学生们通过远程视频连线认真听课,间或低头在课本上做笔记。大洋彼岸的另一头,35岁的主讲教师海德对着电脑屏幕耐心讲解,将最前沿的应用数学知识倾囊相授。

“衡水历史文化悠久,史有记载,‘天下分九州,冀州为首’。”课后,记者刚刚接通了和海德的视频连线,这位高大爽朗的美国青年就迫不及待地“卖弄”起了他的“学识”。

从一无所知到“懂得”衡水,海德仅用了一年多的时间。

“2023年3月,学校将海外教学的任务交给我,负责教授衡水学院学生高等代数和近世代数两个科目。”虽然大部分课程采用远程视频教学,但是严谨认真的海德还是着手做起了“功课”。他不断上网查询,向已经在衡水学院任教的同事打听,一点一点拼凑着对衡水的认知,“这是一座‘教育名城’,历来重教重学。衡水当地有一所中学非常出名,中国很多重点高等院校的学生都出自那里。”

在海德看来,教育是人文交流和对话的重要形式,也是传递、继承文明核心价值的关键形式,它最能反映一个地区对待人才培养和城市未来建设的重视程度。衡水开办本科合作教育项目之举,展现了当地高校主动布局,提升教育国际影响力和竞争力的决心和信心,也让他看到了中美教育交流和友谊桥梁搭建的新路径。他说:“中美同为教育大国,都肩负着培养面向未来高素质人才的重任。我们两所大学携手互通交流,共促人类和谐和文明进步,这本身就是一种双向奔赴。我愿成为合作办学项目中的一员,为衡水高校学子执教。”

一根光纤联通了海内外,也拉近了海德与衡水之间的距离。他注重实践应用,提前和衡水同事商量,规划课程设置。他还组建聊天群,了解学生们的兴趣爱好,并以此为切入点融入学生之间,和大家课下融洽相处。“我的衡水同事、学生都非常善良、可爱。闲暇之余,他们会在聊天群里发自己拍摄的湖边飞鸟、校园风景、民俗风情照片,不时也写文章发给我。”海德坦言,一篇篇文字、一张张图片如绣线似笔墨,在他心中勾勒出了衡水绚烂的教育文明画卷。与这些学生相处愈久,他愈加向往中国、向往衡水。

多彩衡水实力“圈粉”

今年5月,海德首次应邀到衡水完成年度线下教学任务。在这里,他体验乘坐中国高铁、品尝当地特色美食,收获了许多人生“初体验”。

从美国乘坐飞机到达北京,海德和前来接机的好友王志远紧紧握手。北京到衡水的大广高速公路宽阔平坦,海德坐在疾驰的汽车里不时望向车窗外。路两旁,一片新绿直冲眼底,令他大为惊叹,“中国生态以‘绿’为底,真实生动美丽!”抵达衡水的当晚,海德和衡水学院的同事们走上街头,在华灯下品尝小吃,别具东方特色的味蕾体验让他食指大动。他还去朋友家做客,和大家在篮球场上一决高下,享受跨越文化和地域的别样温馨。“衡水人的夜生活特别丰富,街边撸串的、在公园跳广场舞的人很多。”国之交在于民相亲,民相亲在于心相通。海德笑言,在衡水的两个多月里,他看到了一座繁荣进步、幸福美好的城市,这里各行各业欣欣向荣,人民生活安定、舒适、美好。

行走在中国,才能真正读懂中国、读懂衡水。

“一直以来,我印象里的中国铁路是拥挤的、落后的。”但6月上旬,海德和好友王志远的一次西安之旅,彻底“颠覆”了他对中国高铁的认知。

走进衡水北站,宽敞明亮的候车厅、井然有序的队伍、无纸化的进站流程、只需护照识别即可通行的高科技闸机,现代化场景冲击着海德心中的印象。乘上高铁,坐在宽敞舒适的座椅上,看着窗外景物飞驰而去,海德的身心完全放松了下来。他打开随身携带的笔记本电脑,在社交平台上写下这样一段文字:“中国高铁,神速!”“我的朋友告诉我,衡水正着手兴建高铁南站。”海德的话语里有掩饰不住的赞叹和欣赏,“下次再来衡水,我相信能体验的会更多更好。”

衡水的多彩文化和基础设施建设实力,彻底俘获了海德的心。每到一处,他快门频按,热切地记录下自然风光、民俗文化以及人民安居乐业的场景,并将文字图片发布到自己的社交平台上,让更多的美国朋友认识这座中国北方小城,让世界看到一个更加真实立体、可爱可敬的中国。

为中美民间友好厚植根基

10月15日,在美国中央密苏里大学留学的衡水学院大四学生籍沛凡结束了阶段考试,刚刚从教室出来的他和海德迎头遇上,两人愉快地互打招呼,交流着本次考试的内容,熟稔程度可见一斑。

“基于不同的国情和文化,我们两所学校在教学体系、授课方法和课程设置等方面确实有很大的差异。但我们也有共同点,都追求发展和繁荣,都寻求尊重和进步,都致力于培育面向未来的高素质优秀人才。正是在这样的背景下,中美教育合作交流被赋予了它真正的意义。”海德说,对于籍沛凡等留美青年,他给予了更多关心,期望他们在学习的同时,也可以感受到美国人民的善良和美好,大家跨语言、跨地域建立起深厚友谊,为中美民间友好厚植根基。

与海德建立了深厚友情的并不止籍沛凡等留学生。“学校跟海德有过交流的同事以及学生们都很喜欢他,我们之间相处得非常融洽。海德总说感动于中国人的友善,其实他身上展示出来的热情也深深地感染着我们,向我们展示了美国人民对于中美民间友好的认可和期许。”王志远说。

教育交流合作是中美交流的一扇窗,扩大两国青年交流,将为中美关系发展增添动力。

“我会非常自豪地向我身边的亲人、朋友介绍我在衡水的经历,分享我对这座城市的热爱。我也希望籍沛凡等同学同样可以了解美国、喜欢美国。”这是海德的心愿,也是他努力的方向,“我鼓励我的衡水学生们把握机会,作为交换生来到美国,未来成为两国友好的新一代使者。”

广告

广告

广告

广告

广告

广告