◆核心提示

“秋收如打仗”。六十多年间,衡水大地的秋收方式发生了翻天覆地的变化。翻看我们的报纸,泛黄的纸页间、氤氲的墨香中,人畜并力的传统农耕渐渐远去,机械化规模化的现代作业已然普及,数字化智慧化的农业生产日新月异,一幅北方平原“三秋”农事飞跃进步的壮美画卷徐徐展开。

衡水冬小麦播种现场。

秋收,是农民一年中最期盼的时刻。临近立冬,我市今年秋收工作画上了圆满的句号,秋播工作进入关键期,各县市区田野间农机轰鸣,一场与农时赛跑的冬小麦播种热潮正全面铺开。如今,随着社会化服务的普及、农业生产“智慧”含量不断提高,衡水农民告别了“面朝黄土背朝天”的传统劳作,迎来了科学高效的现代化秋收、秋播与秋管。

旧时记忆:秋收如打仗,老少齐上阵

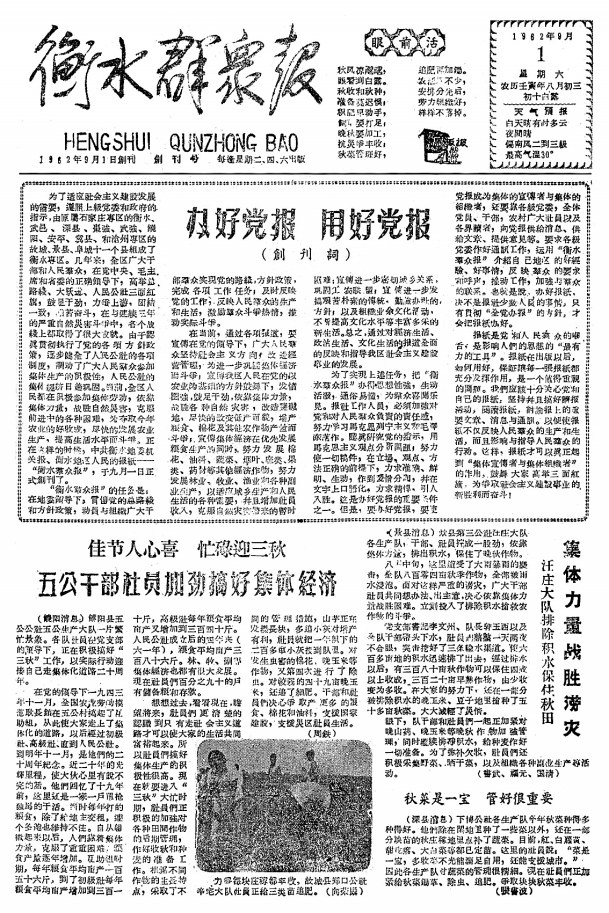

“秋风凉飕飕,眼看到白露。秋收和秋种,准备莫迟误……”创刊号“报眼”位置的一首《眼前活》,生动描绘出那个年代秋收时节的平原诗意与争分夺秒、抢抓农时的紧张氛围(1962年9月1日《衡水群众报》1版)。

1962年9月1日《衡水群众报》

作为全年最后一季粮食,我国秋粮产量占到全年粮食产量的四分之三,其重要性不言而喻。对于传统农业区衡水来说,秋粮的收获和归仓,历来意义重大。

常言道:“秋收如打仗,男女老少一齐上”。在物资匮乏、工具简陋的年代,秋收是一场需要全民参与齐动手的“硬仗”。在一篇题为《70年前的春耕秋收》的回忆文章中有这样的描述:“收玉米时,人们先在地里把棒子掰下来,运到家里等着扒皮,扒完皮再晒干。那时还没有脱粒机,晚上一家人围坐在一起,中间放上一个盛满棒穗的大笸箩,徒手一个个地搓粒,我们小孩子搓得手生疼,感觉都要脱层皮”……拾棉花因为时间跨度大、工作量大,同样需要全家“上阵”:“拾棉花的过程要历经一至两个月,将这些棉花弄回家晒干后再自己纺线织布。拾完棉花,地里还有棉花柴,人们用铫棒(拔棉花柴的夹子)将其拔下来,运到家里烧火做饭用”(2021年9月30日《衡水日报·晨刊》B2版)。

1963年11月12日《衡水群众报》1版记载了这样一幕:“阜城县崔庙公社王元田第一队的社员们……组织全队的半劳力、辅助劳力和小孩,拾山药、拣落地粮、挖鼠洞、剁落瓤庄稼秸等,几天时间已收回粮食四百多斤。”这场全村出动的“小秋收”背后,是那个年代对“颗粒归仓”的真实写照。

“1954年只有饶阳一个拖拉机站,有拖拉机七台。眼下,全区十一个县都已先后建起了拖拉机站,共有拖拉机349台”(1962年9月29日《衡水群众报》2版)。20世纪80年代以前,由于农村缺少农业机械,秋收基本是依靠人工或者畜力。“谷类、豆类等作物,要靠人力用镰刀割;玉米、高粱等高秆作物,要靠人力先收穗,后收秸秆;山药(红薯)、萝卜等要靠人力刨”(2013年10月25日《衡水日报·晨刊》B2版);1963年9月13日《衡水群众报》2版报道,“衡水县供销合作社为了支援做好‘三秋’工作,最近十天从外地购了九十八头牲口,卖给了缺牲口的生产队。”

在机械化水平较低的年代,衡水农民的劳动工具很多要依靠“自力更生”——安平县刘口公社徘徊生产大队有几百年编制筐箩、簸箕的历史,为了支援各地收秋,“生产队抽出四十多名技术高的社员,赶制这种名牌产品,使产量比以前增加了一倍多”(1962年9月4日1版);阜城县古城镰业社生产的镰头因“钢口硬,不卷刃,轻便耐用”而闻名。“为了秋收,打镰坯由过去‘懒翻身’改成打两面,镰片背面还要出一道槽”(1962年9月13日2版);“王牌犁铧”是故城县四长林村的名牌产品。“前些时候,四长林村的老艺人们利用原有的四十多套设备,生产出了五百多套,供应了各地”(1962年10月18日1版)……正是这些简单质朴的农具,支撑起旧时衡水秋收的一片天。

改革探索:普及机械化,“三秋”效率高

党的十一届三中全会后,改革开放的春风吹遍衡水田野,农业机械化开始在这片土地上“茁壮成长”。

1979年9月15日《衡水日报》2版《检修农机具》,详细记载了故城县郑口公社党委组织人力对“全社五十六台拖拉机、十台打畦机、二十四台播种机和二百三十多个犁、耙、镇压器等机具”进行检修的情况。

20世纪90年代后,衡水的农业机械化进程明显加快。1991年9月28日《衡水日报》2版刊发的《地区农机系统积极做好种麦准备》笔触翔实:落实机具作业计划,签订作业合同4093份,作业量达409万亩;狠抓农机技术培训,培训各类农机作业人员25609人;大搞农机具检修,检修小拖拉机28808台、柴油机41207台;采购农机具和配件,购进小拖拉机4678台,播种机1500台……1994年,衡水市农机公司“让利支三秋”,“先后购进小拖、机动三轮、播种机、二铧犁、合墒器、脱粒机及各种农机配件100多个种类”,为农民提供售前、售中、售后“三包”服务,农机服务体系日益完善(1994年9月27日2版)。

“秋仨月、麦十天”,是说秋收秋播要断断续续干上三个来月。这一传统经验被大规模的机械化作业打破了。21世纪后,衡水秋收的机械化水平实现了质的飞跃。收获季节,各类农机在衡水广袤的田间纵横驰骋,生产效率倍增。2005年9月26日《衡水日报·晨刊》B2版生动描述:“一台玉米联合收割机往青纱帐里一走,6垄的玉米秆立即被它连根吃进嘴里,金灿灿的玉米甩进了与它并行的另一台拖拉机的车厢里。再看玉米秆,被收割机铰得粉碎,均匀地铺撒在农田里”。农民姚文强种了10亩玉米,“要是在过去,一家五口三天也掰不完,连收带种需要半个月,现在有了玉米联合收割机,两小时就收完了。”

更令人欣喜的是,衡水的农业社会化服务体系开始建立。深州市西李秋村的李会勇行动不便,2014年在合作社的帮助下,家里16亩玉米一天就全部完成了秋收、秋播。这让他感触颇深:“以前秋收时,一家老小齐上阵,还得需要至少一周的时间。现在有机器帮忙,俺这半个人就足够了,以前做梦也没想到‘过秋’能这么轻松”(2014年10月21日《衡水日报》2版)。

2014年10月21日《衡水日报》

时代新篇:科技惠农家,创新增助力

党的十九大以来,衡水“三秋”生产进入高质量发展新阶段,社会化服务、智慧农业成为鲜明特色。

2019年8月20日《衡水日报》4版刊发的《“田保姆”改变传统耕种模式》,记录了阜城县崔家庙镇正丰粮食种植农民专业合作社推广农业生产托管服务的创新实践。75岁的王金枝老人给记者算了一笔账:“自己种,每亩地麦子收成七八百斤,各项花费700多元;半托出去,每亩地收成900斤,花费600多元”;深州市积极探索“村集体+专业合作社+农户”模式,截至2022年12月底,深州市农业生产托管服务的土地面积已达560余万亩次,各类农业生产托管服务的主体已超过560家(2022年12月7日8版)。

桃城区组织技术人员深入农机合作社、农机作业现场开展农机安全生产巡查和技术指导工作,高效的机械化作业为秋收生产按下“快捷键”。“全区已投入玉米、大豆联合收割机、小麦播种机和拖拉机等农业机械约11500台,发放农机补贴资金217万元,补贴农机具159台套,为118名农户办理了农机驾驶证培训及考试业务”(2023年10月10日《衡水日报·晨刊》B1版);在衡水湖畔的冀衡农场,雷沃谷神联合收割机、东方红拖拉机、意大利马斯奇奥播种机等大型农业机械齐上阵,建立起农场智慧管理系统,手机应用程序一头连着土地监测各类数据,一头连着专家远程遥控,加上北斗卫星导航无人驾驶系统的“加持”,平时仅7个人就能完成6000余亩土地从种到收的全流程(2024年10月21日《衡水日报》1版)。

2024年10月21日《衡水日报》

今年秋收遭遇连阴天。故城县调配10余家企业的30多台烘干设备,日烘干能力5000吨,24小时为农户提供烘干、收购服务。为保障夜间收割作业安全,国网衡水供电公司成立了助农服务队。10月21日19时,武邑县王洼村村民王新建的玉米地里,一台照明无人机悬挂在收割机上方,不到1个小时,5亩玉米便顺利收割完了。

纵观全市冬小麦秋播工作,更是科技含量十足:在故城县饶阳店镇薛官屯村,新型小麦精量播种机可一次性完成开沟、施肥、播种、覆土等多道工序;阜城县崔家庙镇后砖门村大型撒肥机、旋耕机、播种机在田间有序穿梭,从精准撒肥到深度耕地整地,再到精量播种,一套标准化的冬小麦秋播流程高效运转;深州市建立农业气象信息共享机制,严密监视天气变化,实时分析气象数据,通过短信、微信群等渠道,向种粮大户、农机手精准推送农用天气预报与抢收抢种提示。

衡水农民驾驶小麦播种机作业。

武邑县葛徐村种植户操作小麦精量条播种机。

从“千军万马”到“机器轰鸣”“‘云上’助力”,衡水秋收六十多年的变迁,正是中国农业现代化进程的一个生动写照。

金秋时节,当联合收割机驶过田野,当秋粮如瀑布般倾泻入仓,科技创新带来“实打实”的“硬核”助力,让农民脸上愈发灿烂的笑容,成为这个时代最美的丰收图景。

(本版配图均为资料图片)

领办人:韩雪

线索征集邮箱:hsbhbq2025@163.com

广告

广告

广告

广告

广告

广告