北京“金点子” 唐山“结硕果”

——百川共享工厂模式激活区域协同创新“新引擎”

记者 郝燕

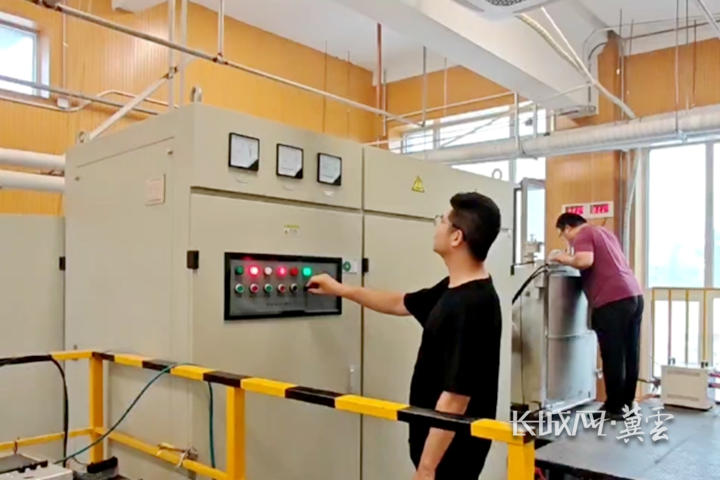

9月的一天,唐山百川机器人(19.830, -0.61, -2.98%)共享制造工厂的调试车间里,近2米高的炒菜机器人正大显身手——螺旋叶片将宫保鸡丁食材从后工位推至前区,底部加热模组精准控温120℃,注油泵按预设剂量注入酱油,不到10秒,一份色泽鲜亮的小炒便完成出餐。“这是北京科技大学老教授的心血,现在终于要从草图变成‘能干活’的产品了。”技术副总纪超手里攥着标注密密麻麻的工程图,语气里满是自豪。

这座占地超15万平方米的工厂,正成为京津冀创意落地的“转换器”。自2024年初投用以来,已服务三地200余家企业机构,将炒菜机器人、装瓶机器人、外骨骼机器人等200多个创意转化为实体产品,带动中小企业新增产值超2亿元,更勾勒出“京津研发、河北转化”的协同新图景。

从草图到样机:

老教授的“食堂梦”在唐山落地

“学校食堂大锅菜没锅气,学生不爱吃。”北京科技大学那位退休老教授的初衷很简单,却卡在了从图纸到成品的“最后一公里”——去年带着几份手绘草图找了多家机构,都因参数模糊、工艺复杂被婉拒。后经学校引荐来到百川共享工厂,纪超和团队接下这个“没先例”的活儿。

“炒菜流程得拆成‘投料、加热、翻炒、出料’四个模块,每个模块都要落地。”纪超回忆,老教授的草图没标尺寸,他们就围着铁锅反复测算;不确定加热方式,就把工厂里的温控模块改造成分区加热模组,炒不同菜调不同温度;自动注料难控制,就找来工业注油泵稍作改造,精准到毫升。

最棘手的是高速出餐的需求,负责电气调试的工程师张德群带着团队泡在车间,把螺旋送料、电磁加热、锅体倾斜的每一步都掐到秒。“部件配合总‘打架’,我们就联合机械、软件部门天天头脑风暴,光火候控制算法就改了8版。”如今,这台机器人不仅实现10秒一份的出餐速度,还内置了十几种食谱,很快将走进高校食堂。

小微企业“借船出海”:

20人团队啃下“不可能的任务”

在工厂另一侧,唐山四维智能科技有限公司的装瓶机器人正进行联动测试。“要是没共享工厂,这项目早黄了。”公司负责人陈耀岐坦言。2023年底,他的团队要和北京王致和食品集团有限公司研发食品装瓶机器人,需复制整条生产线功能,技术覆盖机械、AI检测等多领域,“我们根本撑不起全链条研发”。

图为百川机器人共享工厂生产场景。记者 吕光宇 摄

共享工厂成了“及时雨”:陈耀岐很快组建起20人跨学科团队,其中6人是工厂的资深工程师,还有中科院、北京理工大学的专家加入。“他们帮我们排除了3条不可行的研发路线,钛合金部件焊接工艺卡壳时,又带着样机跑了3家专业厂取经。”如今核心系统已研发完毕,今年年底就能投产。

这样的赋能每天都在发生。工厂负责人王孟昭算了笔账:依托800台套共享设备、1000余名专业人才,工厂能同时承接30多家企业订单,帮助中小企业单位产品成本降低8%以上,研制周期缩短15%,不良品率下降10%。“山西有个大学毕业生团队,‘拎包入住’后,助老机器人于今年4月定型并启动上市推广,目前已签约两家经销商。”

京津冀协同“无缝衔接”:

唐山成了转化成果“优选地”

“科研机构擅长从0到0.8的突破,我们专攻0.8到1的落地。”王孟昭的话,点出了共享工厂的核心价值。不久前,北京一所科研院所带着农业机器人样机找上门,技术先进却缺少现成的生产图纸,工厂工程师拆解样机重新绘图,还优化了防水、防尘结构,让它符合批量生产标准。

这种“京津研发、河北转化”的模式,正契合京津冀协同发展的深层需求。作为京津冀机器人产业链主要承载地,唐山高新区的机器人企业从2023年初的71家增至目前的236家,产业规模从2022年的50亿元跃升至2024年的73亿元,年均增长超20%。“河北有齐全的产业门类、充足的产业工人,唐山更有机器人产业基础,能最快把创意变成产品。”王孟昭说。

车间里,打磨声、焊接声此起彼伏,农业机器人、外骨骼机器人的生产正酣。窗外,两座26层的双子座主楼拔地而起,未来将提供办公、中试等全配套服务。“下一步,我们还要吸引更多京津冀创新资源,让更多好创意在唐山变成‘金产品’。”看着眼前的繁忙景象,王孟昭的眼里满是期待。

来源:河北新闻网原标题:北京“金点子” 唐山“结硕果”——百川共享工厂模式激活区域协同创新“新引擎”

广告

广告

广告

广告

广告

广告