跃峰渠险峰渡槽获“世界单跨最大的石拱渡槽”吉尼斯世界纪录认证

“人间天河”创奇迹 一渠清水润民生

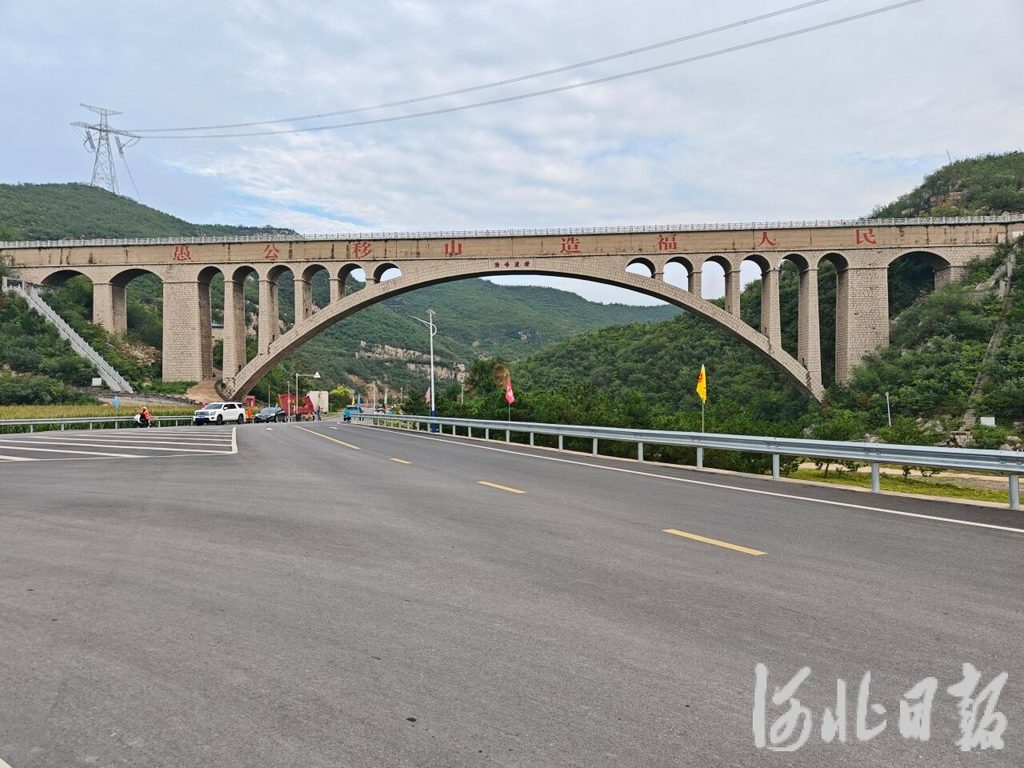

9月4日拍摄的跃峰渠险峰渡槽。河北日报记者魏雨摄

阅读提示

它是一座刚刚获得吉尼斯世界纪录认证的山区水利工程,在工程量、工程难度、渠道长度等方面和红旗渠比肩。

它是一条惠及沿线百姓的水源补给线,让农民不再“望天收”,让工业生产告别用水难。

它是一条连接生态和文旅的纽带,为绿色发展筑牢生态根基,为文旅产业注入新鲜活力。

它就是修建于20世纪70年代的跃峰渠。近半个世纪以来,将漳河水源源不断引向邯郸大地。

9月4日拍摄的跃峰渠险峰渡槽上的引水槽。河北日报记者魏雨摄

创造世界纪录的水利工程

全长212米,高32.3米,巍峨壮观。

“它是世界上单跨最大的石拱渡槽。”9月4日,在磁县张二庄村东南的险峰渡槽下,跃峰渠管理处调水科科长邢彦生指着说。

顺着邢彦生所指方向望去,湛蓝的天空下,一座巨大的渡槽横跨在高家垴与跑马山之间,犹如一道飞虹。不过最令人称奇的,是它长达105.92米的单孔跨度。

8月12日,跃峰渠险峰渡槽凭借这一单孔跨度,获得“世界单跨最大的石拱渡槽”吉尼斯世界纪录认证。

“险峰渡槽修建于20世纪70年代,当时施工机械、建筑材料都非常缺乏,建设者们只能采用土胎模代替钢木排架、石砌拱代替钢筋混凝土的方式修建渡槽,却意外创造了一个建筑奇迹。”邢彦生说。

在渡槽正下方,有一座六七米高的土台,是本应拆除的土胎模基座,有意留存下来以启示世人渡槽建造的方法。从这座土台中,不难想象渡槽建设的不易。

“建设者们就地取材,用土8万多立方米,在平地上先造起一座26米高的土山,然后把2.6万块料石搬上山,一块挨一块地砌好,待石拱成形后,最后掏空土山,石拱渡槽呈现。”邢彦生说。

石拱跨度超百米,料石数量以万计量,若要确保建造成功,且后续坚固不倒,料石之间必须严丝合缝。

施工过程中,工匠们对料石质量提出了严苛要求,必须“六面十二棱对得齐、长短不差两毫米”。每一块料石都被定位标号、建档立卡,料石怎么运放、砌在哪儿、谁来砌都事先算定,不差分毫。

正是对建设质量的极致追求,使险峰渡槽成为跃峰渠的标志性工程。近50年的岁月里,它历经山洪冲刷、地形变动、泥石流滑坡等灾害,依旧岿然不动。

登上险峰渡槽顶部,一渠清水流过渡槽,向东北方向流去。沿着水流方向望去,目力所及之处,六七米宽的渠道都建在半山腰上,一边是陡峭的山坡,一边是几十米高的山崖。

“跃峰渠全长244.98千米,沿线的环境基本都是如此。它修建在山区,需要逢山开路、凿洞,遇沟架槽,工程量巨大。”邢彦生说。

位于峰峰矿区的跃峰渠纪念馆内,珍藏的众多实物和照片,生动再现了跃峰渠的开凿过程。

十里洞、绝壁洞、跃峰洞……在一面展示开凿隧洞的照片墙前,只看隧洞名字,就已让人体会到建设的难度。而这样的隧洞,在跃峰渠沿线一共有44个。

此外,跃峰渠还跨越了49道沟壑,建设渡槽54座,修建各类建筑1500多个,其中特大型、大型建筑683个。整条渠道平均海拔170多米,被誉为“人间天河”。

跃峰渠的引渠渠首在涉县的天桥断处,与这里一河之隔就是红旗渠。

“提到人工修建的山区水渠,很多人想到的是河南林州红旗渠。其实,跃峰渠在工程量、工程难度、渠道长度等方面完全可以和红旗渠比肩,在供水能力上甚至超过了红旗渠。”跃峰渠管理处办公室主任张涛说。

自1977年建成通水以来,跃峰渠年均从漳河引水2亿立方米,累计引水108.4亿立方米。它流经邯郸的涉县、磁县、峰峰矿区、武安市、冀南新区、复兴区等多个地区,持续滋养着沿线广袤的土地。

为沿线工农业生产“解渴”

9月4日,在跃峰渠险峰渡槽附近一处渠道,跃峰渠管理处调水科科长邢彦生介绍调水情况。河北日报记者魏雨摄

9月6日清晨,武安市胡峪村村民杨海军开着越野车上山了。

车子停在一间紧临蓄水池的泵房前,30米外,便是跃峰渠的分干渠。不远处,杨海军流转来的3000亩农田里,绿油油的玉米从山坡至山脚连绵起伏。

打开泵房门,杨海军合上电闸。跃峰渠的水被抽进蓄水池,经过加压,化作水雾喷洒进田间。他一边观察水流,一边念叨:“再浇这次水,过一个月就能收了,一亩地打一千斤没问题。”

2019年,杨海军开始用跃峰渠渠水灌溉。在此之前,他种田可不是这般光景。

武安所在的邯郸西部地处太行山区,土薄石厚、水源奇缺,常常是十年九旱,因此农民种地只能“望天收”。

杨海军想过用地下水浇地,可山区地下水埋藏深,一口井要打200米才能见到水,这样一来,耗电量很大。他一算账,种一季小麦浇4至5次水,每次电费六七十元,总共要花300元左右。“索性放弃浇水,能收多少算多少。”他说。

2019年,随着引漳济沁工程建成,一条分干渠修到杨海军的地头,灌溉问题彻底解决了。

“跃峰渠地势高,庄稼地地势低,电费很省。”杨海军又算了一笔账,“改喷灌后,每亩地用水20立方米,每立方米水费0.2元。综合算下来,每亩地每次灌溉成本不到10元。”

稳定的水源保证了稳定的收成。以前降水少的年份,杨海军承包的农田每亩仅收五六百斤玉米,如今每亩地产量在900到1000斤。

“解决流域内的灌溉问题,是建设跃峰渠的初衷之一。如今,跃峰渠灌区流域面积达到1009平方公里,覆盖46个乡镇的300多个村庄,有效灌溉面积30.53万亩。”邢彦生介绍。

不仅如此,跃峰渠还通过向东武仕水库等水源地补水,间接汇入滏阳河,为邯郸东部平原县提供灌溉水源。

除了保障农业灌溉,跃峰渠也是邯郸西部地区重要的工业用水来源。

过去,跃峰渠的水主要输送至邯郸市区,是邯钢、马头热电厂等企业的主要水源。如今,它又为沿线的邯峰电厂、峰煤焦化、华信钢铁等大型企业供水,应用于冷却及其他工业流程。

在峰峰矿区西部,一条2088米长的管道从跃峰渠延伸而出,将漳河水源源不断送到邯峰电厂,年供水量1200万立方米。

“电厂等用水大户都需要跃峰渠的水‘解渴’。”邢彦生介绍,近年来,受地下水开采限制和地表降水偏少的影响,工业企业用水面临压力,在此背景下,跃峰渠稳定的水源发挥了不可替代的作用。

展开一张跃峰渠水系图不难发现,邯郸西部地区地表水资源匮乏,跃峰渠几乎是唯一具备规模的可利用水源,也因此成为支撑该区域工业运行的重要补给线。

跃峰渠依山而建,天然落差为水力发电提供了理想条件。渠道沿线建有3座水电站,所产生的电力供给本地使用。

沿着蜿蜒的渠道,行驶至峰峰矿区一处山高水碧的转弯处,便来到了老刁沟水电站。

“往上看,跃峰渠在头顶上。”老刁沟水电站站长王晓强的一句话让笔者把头仰起近90度,才看到山上的渠道。“这是一座引水式水电站,落差有50多米。”他说。

水电站机房内是两台水力发电机,装机容量达到2750千瓦,设计年发电量超过1000万千瓦时。

“水电站满负荷运转时,发的电能满足一个小型乡镇日常所需。而且,我们发的电是纯天然的绿电,既清洁又环保!”王晓强说。

连接生态、旅游与文化的纽带

湖水潋滟,凉风习习,树绿花艳,风景如画。

9月5日,邯郸市复兴区康湖生态片区一处露营地,游客围坐在湖边喝茶聊天,儿童在浅水边嬉戏打闹,笑声不绝于耳。偶尔,湖边树林里传来几声鸟叫,更显大自然的宁静与美好。

如今的复兴区,湖泊连片、碧水潺潺,万亩林地郁郁葱葱,一派生机盎然的景象。不过,就在几年前,这里的生态建设还面临着一个严峻的挑战——缺水。

复兴区曾是邯郸钢铁、煤炭等重工业聚集区,遗留下的生态问题曾是发展之痛。近年来,复兴区转变发展理念,系统性开展生态修复,努力从工业污染区向绿色生态区转变。

“水是绿色发展的关键资源,但复兴区水资源形势不容乐观。”邯郸市复兴区水利局副局长刘永雷表示,过去,煤矿疏干水是重要的地表水源,但随着煤矿退出,这一水源也随之断流。加之近年来降水偏少,水资源日益紧缺,绿色发展之路遇到了难题。

最终,还是跃峰渠的水解了复兴区的难题。

引漳济沁工程建成后,漳河水通过跃峰渠进入复兴区,盘活了沿线的河流、湖泊,最终注入沁河,让生态建设有了源头活水。

“跃峰渠的来水重塑了沁河流域生态,沿河建设的邯郸园博园、绵延16公里的沁河郊野公园、万亩生态林,共同构筑起邯郸西部的生态屏障,提升了城市人居环境水平。”刘永雷说。

通过跃峰渠引入漳河水,不仅润泽了复兴区,也修复了邯郸市区的水生态。其持续的生态补水,间接补充了市区内水体与湖泊的水量,为邯郸市打造秀美城市水景提供了水源支撑。

整个邯郸地区的生态也因跃峰渠受益。渠水间接汇入邯郸的母亲河——滏阳河,为其提供稳定的水源补给,保证了下游区域生态平衡。

好生态产生了连锁反应,最直观的就是带动了当地文旅产业发展。

峰峰矿区一处名为跃峰渠十八弯的景点,依渠修建了草坪、花园、凉亭、木栈道等景观,是一处享受悠然时光的所在,时常有游客驻足欣赏美景。

离开“跃峰渠十八弯”,记者一行驶入一条旅游公路。公路路面以红黄蓝绿四色涂装,路两旁是多种树木装扮的绿化带。“这是峰峰矿区沿跃峰渠修建的景观路,全长26公里,串联起沿途的29个景点。路边三季有花,四季常青。”邢彦生说。

不止有美景,如今,沿跃峰渠一线,各类文旅活动日益活跃。这条渠筑起的生态基底,承载起更多文旅创新形态,吸引着越来越多游客前来欣赏。

涉县引渠渠首天桥断处,有一座21.2米高的跃峰渠纪念碑,在蓝天白云的映衬下更显壮美。游客争相驻足拍照留念,记录下这一远近闻名的景点。

复兴区的沁河郊野公园、康湖风景区,每逢周末都游人如织。这里已成为邯郸市民的“后花园”、郊游的目的地,由此带动露营、民宿等旅游业态蓬勃发展。

获得吉尼斯世界纪录认证后,险峰渡槽的名气更大了。当地文旅部门围绕这个文化IP,推出了夜间激光秀,办起了渡槽市集,前不久还在渡槽下举办了汽车越野挑战赛,吸引了众多游客。

“一渠清水,盘活了生态,带火了旅游。惠及邯郸近半个世纪的跃峰渠,如今焕发出新生机,成为连接生态、旅游与文化的纽带。”邢彦生说。

相关

把宝贵精神传承下去

走进位于邯郸市峰峰矿区的跃峰渠纪念馆,一幅照片吸引了笔者注意。

照片上,一人腰系大绳悬在山崖,身体飘在空中,单手执长杆凌空排除险石。这一刻,力量与专注交织,尽显劳动者之美。

“当年开凿跃峰渠的马鞍绝隧洞时,隧洞口上有一处大陡坡,岩石裸露,随时可能发生险情。一位民工连连长挺身而出,他矫捷的身姿被镜头捕捉到。”跃峰渠纪念馆讲解员刘佩佩说,这也深深体现着战天斗地、艰苦奋斗、无私奉献、协作攻坚的宝贵精神。

修建跃峰渠时,施工设备和材料还很匮乏。建设者们以大无畏的精神和勇往直前的勇气埋头苦干,留下许多感人的故事。

十里洞长5.2公里,是跃峰渠最长的一条隧道,也是地质结构最复杂的隧道。要在这里开凿隧洞,必须战胜淋头水,通过火焦岩,闯过塌方关。水利部门曾做过勘测设计,结论是不建议在这里修隧洞。

建设者们拿出了一不怕苦、二不怕累的干劲面对难题,但施工时,其艰难程度还是超出了所有人预期。

“淋头水像泼水似的浇到民工们的头上,巷道积水后,大家的脚也被水泡着。隆冬时节,每个人的脸都是青一块紫一块,手冻得像胡萝卜那么粗,鞋袜脱下来都带着血。”刘佩佩说。

在这样恶劣的环境里,建设者们身着雨衣,一边排水一边施工。他们使用的工具只有钢钎、铁锤、十字镐,落后而又简陋。经过近三个月奋战,十里洞工程全面竣工。那一天,几乎所有人都喜极而泣。

在天桥断工程建设中,开出的渠槽中突然出现了流沙层,导致工程无法开展。任务紧急不能让流沙挡道,于是,工人们跳入水中,用身体筑起人墙,在冰凉的水中作业7天7夜。

类似的故事还有很多很多。近半个世纪过去,这种宝贵精神一直在流传。

2021年夏季的强降雨引发山洪、泥石流、滑坡等灾害,使跃峰渠遭受重创,渠道被迫断流。工程人员冒着洪水和落石的危险,以“蚂蚁搬家”的毅力,将建筑材料肩背手提送到施工地点,仅用3个多月,就实现跃峰渠上游总干渠、主干渠应急通水。

2022年,跃峰渠一个新建隧洞动工。两年建设期内,技术团队吃住在工地,跋山涉水钻隧洞,紧盯炸药、通风、洞顶排险等安全风险点,协调破解清渣排放等难题,保障工程顺利竣工。

直到今日,跃峰渠依然发挥着巨大作用。一渠清水悠悠流淌,与之相伴的,是一种精神的不息传承,历久弥新。

编辑:戴婧霄

来源:河北日报客户端原标题:跃峰渠险峰渡槽获“世界单跨最大的石拱渡槽”吉尼斯世界纪录认证 “人间天河”创奇迹 一渠清水润民生

广告

广告

广告

广告

广告

广告