◆核心提示

从青纱帐里激励斗志的抗战歌谣、武强年画中骑马挥刀的“新门神”,到冀派内画里浴血奋战的英雄群像,再到阜城剪纸镂刻的抗战记忆、衡水画家笔下的烽火画卷……数十年来,我们的报纸记录下这些文化瑰宝,丰富着红色文化绘就的抗战史诗。

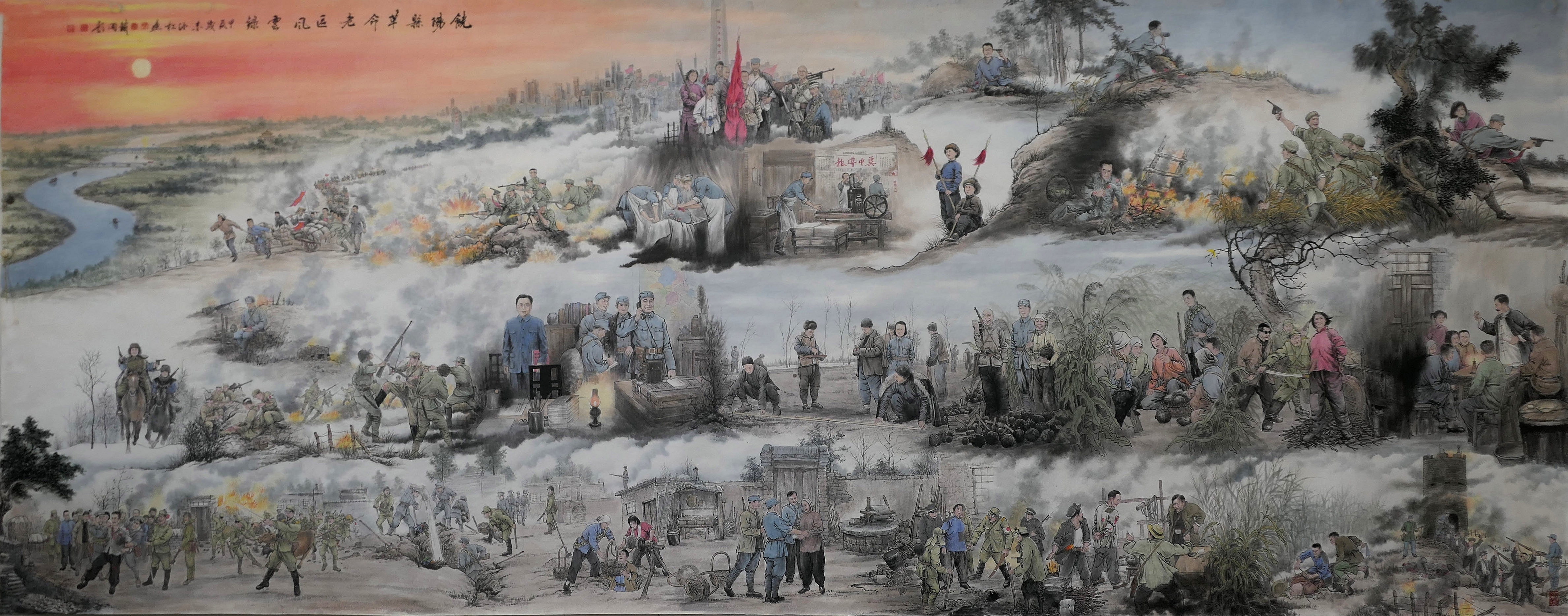

《饶阳县革命老区风云录》

衡水是革命老区。在这片热土的文艺长河中,抗战主题是一条穿越时空的鲜明脉络。衡水的文艺工作者用时光证明:当艺术之根深植于家国土壤,方可绽放震撼心灵的力量。这些镌刻在老报纸上的文化密码,正化作新时代的精神基因生生不息。

战斗号角 深情铭记

“从那个时代过来的老同志都说,抗战时期虽然艰苦,但遍地是歌声,无论大人小孩,人人都会唱几首歌”(2004年3月8日《衡水日报·晨刊》B4版)。诗言志,歌咏言。润心励志的抗战歌曲,曾是老区最红火的群众文化现象之一。

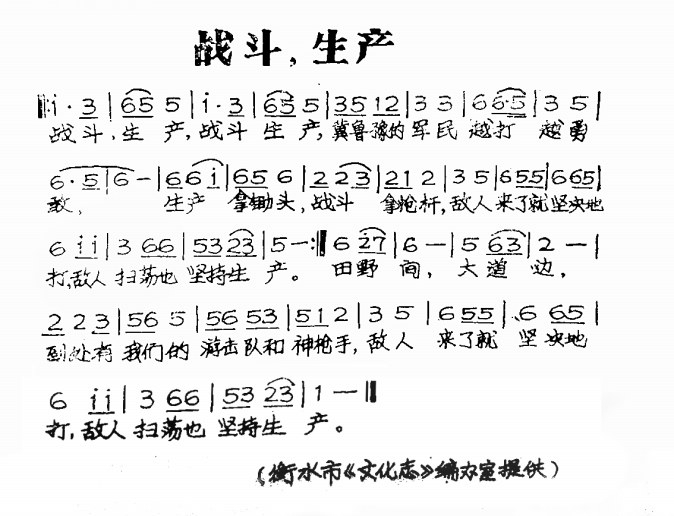

衡水抗战歌曲

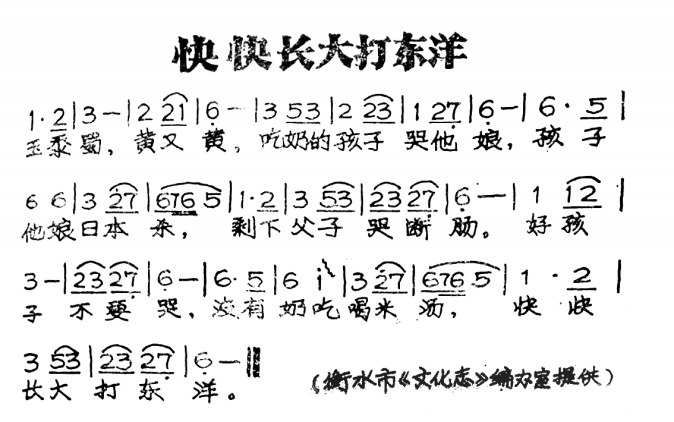

“战争年代,深县羊窝大队的青年们凑在一起演戏、打鼓……宣传抗日救国的道理,鼓舞革命斗志,使很多青年走上抗日战争、解放战争第一线”(1979年12月5日《衡水日报》3版)。“七七事变”后,师范毕业生崔迅到冀南抗日根据地当音乐教员,在地道里、青纱帐里,用歌声唤起青年学生的爱国热情,鼓舞他们奔赴抗日前线(1986年2月7日3版)。“深县辛村乡北午村王秀峰早年学过鼓书,‘七七事变’后参加八路军,被吸收到火线剧社”,不管是行军还是战斗空隙,他都坚持在前线为战士演出,很快有了“王大鼓”之名。吕正操司令员曾高兴地说:“王大鼓,你的鼓劲可真不小啊!鼓舞了战士们的士气,灭了敌人的威风”(1987年1月3日3版)。

1987年1月3日《衡水日报》

曹根八九岁当了儿童团长,会唱许多新歌。1942年“四二九反扫荡”后,他到景县宋门村姐姐家栖身。夏天,他在村南水塘边唱起一首首抗战歌曲,吸引了众人围观。面对突如其来的六七个荷枪实弹的鬼子兵,他怒目相视。鬼子兵小头目举起棍子时,他伸出双手就夺……身为地下党员的姐夫机智出手与敌周旋,他才全身而退(2015年9月22日《衡水日报·晨刊》B2版)。

当年的抗战歌曲数量众多、脍炙人口,到了和平年代,仍深深刻在很多人心中:上世纪80年代,安平县老干部局组织老党员、老干部成立了抗日歌曲合唱队,走乡串厂,演唱《游击队之歌》《保卫黄河》《生死已到最后关头》等抗日歌曲(1985年8月18日《衡水日报》3版)。“工农兵学商一起来救亡,拿起我们的武器刀枪,走出工厂田庄课堂,到前线把战场上……”饶阳县大官亭镇东刘庄村的何秀文89岁高龄仍在演唱抗战救亡歌曲,儿子刘俊贤录下母亲的歌声当作“传家宝”(2005年8月25日《衡水日报·晨刊》B2版)。饶阳县留楚镇中合村的李润身是抗日英雄李一烈士的战友,全家有12人加入中国共产党。她90多岁了还常为孙辈唱抗日歌曲(2021年2月25日B2版)。

时间流逝,衡水的抗战歌曲渐渐失传。为抢救这些抗日文化遗产,很多人付出努力——安平县台城乡后大寨村农家妇女赵书欣,1937年参加县大队剧团,晚年整理出83首抗战歌曲送交县委宣传部(1984年12月12日《衡水日报》3版)。“深县东安庄乡农民歌手康炳峰整理出20首优秀抗日歌曲,经县广播站录音后,向全县播放”(1987年7月8日1版)。“冀县西南庄村人赵玉翠,离休后回忆出百余首抗战歌曲”,有30多首编入《冀县民间文学选》和《衡水地区歌谣谚语卷》(1992年1月5日1版)。

王瑞璞主编的《抗战歌曲选》《抗日战争歌曲集成》共收录2000余首作品,其中有《解放衡水》《解放武强》等歌曲。2004年3月8日《衡水日报·晨刊》B4版报道,王瑞璞从河北省卫生厅退休后的20年里,跑遍河北、河南、四川、云南等十几个省份,走访数百人,收集到6000多首歌曲,得到许多老干部、老党员的支持帮助:衡水市病休干部杨士畅、供销社干部娄计臣,武强县刘铁成,故城县张金铭、石万山……安平县一位原冀中区火线剧社的女同志,患脑血栓瘫痪卧床,在极其艰难的条件下回忆抗战歌曲,叮嘱儿孙要千秋万代传下去。“抗战歌曲是革命之歌、正义之歌、胜利之歌”,评论文章作者崔根乱认为,应该把抗战歌曲作为中华民族的优秀文化遗产加以发掘和抢救,使之“进课堂,入教科书,成为对青少年进行国防教育、革命传统教育、思想品德教育的重要内容。”

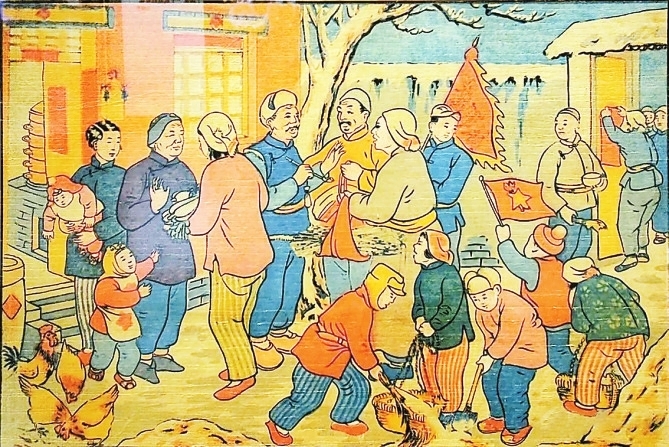

木刻烽火 精神武器

抗战烽火,深深烙印在古老的武强年画上。“武强年画的生产,是在明朝开始的。那时的画的题材只限于神码和戏出……”《衡水群众报》创刊不久,就在1962年12月22日4版上介绍武强年画。1990年5月12日《衡水日报》2版报道,中央电视台拍摄录制《武强年画》专题片,着重展示在抗日战争、解放战争烽火中,深入冀中革命老区的美术工作者与武强年画艺人密切合作,创作的《兄妹开荒》《八路军门神》《缝军衣》《慰问军属》等反映军民齐心抗战的充满时代气息的作品,曾在我国年画史上写下光辉的一页。

1962年12月22日《衡水群众报》

武强年画博物馆1992年开馆,是全国首家年画专题馆,也是河北省爱国主义教育基地、河北省国防教育基地。

“七七事变”后,日寇大举侵华,传统武强年画遭遇灭顶之灾。但是,作为冀中革命老区的武强,却在中国共产党的领导下,迎来了国内其他年画产地不曾有过的一次历史机遇……一系列深受晋察冀边区军民欢迎的武强革命新年画涌现出来(2005年8月20日《衡水日报·晨刊》B1版)。

2005年2月16日《衡水日报·晨刊》

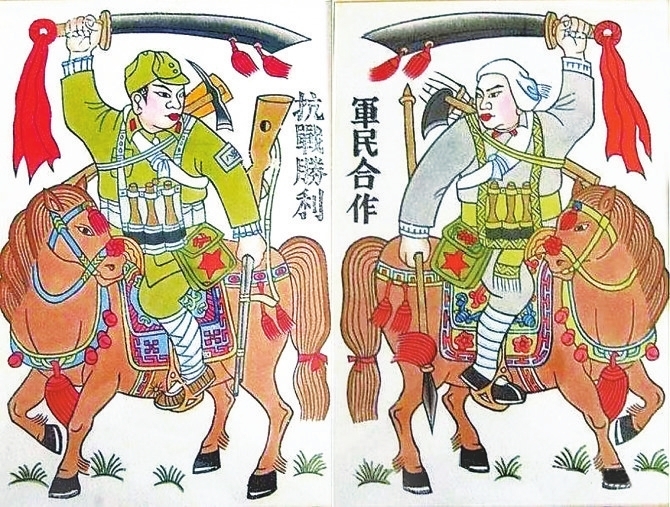

2005年2月16日《衡水日报·晨刊》B5版刊发《武强年画从此走上革命路》。文章介绍,1939年冬党在晋察冀边区文艺干部大会上发出号召,要求文艺工作者要有针对性地同日本侵略者搞的“汉奸文艺”作斗争,继承和发扬民族和民间的文化传统,以笔杆做枪杆参加救亡运动。自此,许多有造诣的美术家便把目光集中到武强年画身上,冀中军区政治部的阎素率先踏上武强的土地,对武强年画进行了认真研究和探索,利用武强年画门神的形式创作了《打日本打汉奸》的抗战门画,并以年画大红大绿、吉祥喜庆的特点,创作了《抗日光荣》《立功喜报》等鼓舞军民士气、激发爱国报国的新年画,还把部分武强年画珍品带到延安鲁艺,向当地鲁艺的艺术家江丰、古元、彦涵作了详细介绍,为美术院校的教学与民间年画的融合搭建了最初的桥梁。

抗战门神

《慰劳军属》

晋察冀边区、延安鲁艺的革命艺术家和北京、天津等地的进步画家,创作了大批反映时代精神的革命新年画。与此同时,富有爱国激情的武强年画艺人,也利用年画宣传抗日。

武强南关原来隆合画店的老艺人韩满堂回忆:“抗日战争时期城里(指武强县城)是敌占区,日伪军常来骚扰。印刷抗日的门神和宣传品都是秘密进行,印好后裹在神货里偷运出去,一不小心就会掉脑袋。”当年,铁匠庄村民间画家王兰坡抛家舍业为抗日鼓与呼,面对日寇汉奸的收买,他严词拒绝并以诗言志:“画高六尺价三千,可惜老夫不爱钱。粮米本是活人物,嗟来之食不可餐!”

武强年画是中国农耕社会历史忠实的文化载体,在近现代中国历史发展的重要关头,始终站在斗争的前沿,成为时代的号角与旗手(2005年7月13日《衡水日报·晨刊》B7版)。在抗日战争期间,这又是宣传教育人民、鼓舞士气、打击敌人的有力武器。2005年9月28日C3版《抗战年画显神威》记载,被强烈震慑的日军,曾有两人到武强城隍庙里自杀,其中一个怀里揣着的家书上写着:“中国人民坚强,我们杀人无理……”

百花齐放 红色传承

绘画、内画、剪纸……多年来,衡水的艺术工作者将艺术载体与抗战题材结合起来,以独具个性的方式记录着战火中的民族记忆,不仅是形式上的创新,更是非遗文化活态传承的生动实践。

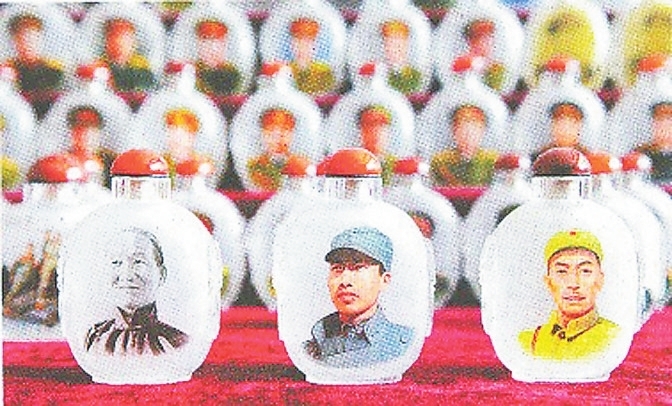

1968年,冀派内画泰斗王习三创作鼻烟壶《红灯记》。鼻烟壶正面李铁梅身着鲜红对襟衣,手擎革命红灯,双目炯炯有神;背面冰雪未消的悬崖上,一树梅花傲然绽放,旁边寥寥数笔青竹;题字引用毛泽东诗词“已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏”点明主题,将抗日战争艰难岁月中革命者的大无畏精神体现得淋漓尽致。建党百年之际,这件作品入选中国工艺美术大师“百名大师、百件作品”红色主题展(2021年6月21日《衡水晚报》5版)。

纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之际,武强县老党员李苦蝉个人举办书画巡展,“精心装裱的一幅幅抗战英雄英烈人物宣传画,彰显着独特的民间艺术风格”(2015年8月21日《衡水日报·晨刊》B2版)。深州83岁农妇李淑巧童年参加抗日行动,父亲曾是八路军武工队长。她创作“抗战记忆”剪纸作品,表达对国家强盛、民族复兴的祝愿(2015年9月2日《衡水晚报》9版)。同年,内画大师张汝财带领艺徒完成150件抗战英雄肖像内画系列套壶。“各个抗战英雄的内画肖像都精皴细染、造型准确、风格典雅、形象逼真,堪称艺术珍品”(2015年8月31日《衡水日报·晨刊》B1版)。

抗战英雄肖像内画系列套壶

为纪念全民族抗战爆发80周年,阜城县剪纸传承人尤金水用时3个多月创作系列作品,《同仇敌忾 全民抗日》《艰苦卓绝 争取胜利》《怀念先烈 不朽的丰碑》《80周年回顾 以史为鉴》,4件作品从不同侧面展现全民族抗战的历程,歌颂党的丰功伟绩(2017年7月21日《衡水晚报》2版)。

2017年7月21日《衡水晚报》

安平县台城村举办“红色题材大型内画展”,展出内画作品500件,涉及长征故事、抗日英雄、开国将领等,表达对党和国家的深切热爱(2021年7月1日《衡水晚报》7版)。

不久前,一幅凝聚着厚重抗战历史的大型国画《饶阳县革命老区风云录》创作完成。此画作由饶阳县美术家协会主席安汝杠耗时月余绘制。作品以宽5.4米、高2.14米的篇幅,再现饶阳在革命战争时期的英烈事迹,传承弘扬红色精神。

5月30日在衡水保利大剧院举办主题音乐会;6月24日在衡水学院举办美术作品展;6月26日,“抗日战争时期解放区地契展”在衡水内画艺术博物馆开展……近期,衡水市为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年开展系列活动。衡水的文化工作者们,用各自的方式努力将抗战历史转化为可感知、可共鸣的文化记忆,提醒我们铭记历史、传承精神,方能砥砺奋进、行稳致远。

(本版配图均为资料图片)

领办人:韩雪

线索征集邮箱:hsbhbq2025@163.com

广告

广告

广告

广告

广告

广告