从曾经的“平平”无奇,到如今的“高原”崛起,再向新“高峰”攀跃;从往昔无缘省重点的遗憾,到骨科、中医骨科、中医康复科等专科成功进入“省队”,再到获评“国家级母婴友好医院”“省级老年友善医院”,医养结合经验在国家级媒体刊播,在省内医疗领域推广;顺利通过国家级胸痛中心(标准版)认证、卒中中心复核验收,衡水市第四人民医院的超常发展引起国内同行关注……

历经八十五载春秋,这家承载着衡水记忆的医院,正以昂扬之姿,在高质量发展的新征程上坚定前行。

作为大型三级综合医院,衡水四院充分发挥“大综合、小专科”特色,将骨科成功打造为我市优势专科、特色专科。“看骨科、到四院”已是口口传颂。

目前,骨科共有九个科室,涵盖创伤骨科、脊柱骨科、关节骨科、手足外科、中医骨伤科等专业方向,实现了“先小而精,再大而全”的发展态势。通过优势学科带动,医院正把群众满意作为提升医疗服务的出发点和落脚点,将高水平医院建设成果转化为一项项老百姓可知、可感、可享的民生福祉!

通过“搬运”骨头,治疗糖尿病足?你没看错,近日,衡水市第四人民医院手足外二科就运用“胫骨横向搬运技术”,再次为一名糖尿病足患者保住了患足。

三个月前,62岁的张建国(化名)双脚还因糖尿病足溃疡濒临截肢,如今却因一项名为“胫骨横向骨搬移术”的创新技术重获生机。“没想到我这条腿还能保住,更没想到术后恢复得这么好!”张建国感慨道。

他的故事,正是衡水四院手足外二科以技术创新突破糖尿病足治疗瓶颈的生动缩影。

2025年初,张建国因右脚溃烂、高烧不退被紧急送至衡水四院。检查发现,其足部已出现大面积坏疽,感染蔓延至小腿,若不及时干预,截肢风险极高。

糖尿病足是糖尿病最严重的并发症之一。据统计,我国50岁以上糖尿病患者中糖尿病足发生率超8.1%,终身发病率高达15%-20%,而每年非外伤性截肢患者中,糖尿病足患者占比超过50%。传统治疗手段以清创、抗感染或截肢为主,但效果有限,许多患者因二次、三次截肢最终失去行走能力,甚至危及生命。

“糖尿病足的病理核心是外周血管病变、神经病变和感染的恶性循环。”衡水四院手足外二科主任刘增兵博士解释道,“传统治疗只能缓解表面症状,无法从根本上重建下肢血供,而胫骨横向骨搬移术通过激活人体自身修复机制,为患者开辟了一条‘保肢’新路径,这项技术我们已经开展了多年。”

微型牵拉器用以刺激细胞再生能力(网络图片)

微型牵拉器用以刺激细胞再生能力(网络图片)

手术当天,刘增兵与副主任医师王世辉在患者胫骨切开一个10厘米的小口,划取了一块约8×2厘米的骨头区域,安装特制的外固定支架。“这个支架就是一个‘微型牵拉器’,通过每天1毫米的缓慢牵拉,实现微循环重建,刺激骨骼、血管、神经同步再生。”王世辉指着手术动画演示图介绍。

术后第三天,张建国开始感受到脚部温度逐渐升高,原本冰凉的皮肤泛起红晕;第10天,创面肉芽从灰暗转为鲜红,渗出液明显减少;搬移3周后支架开始反向调节,促进骨片复位;1个月后,张建国竟能下地站立,脚部疼痛完全消失。

“这项技术的神奇之处在于‘四两拨千斤’。”王世辉打了个比方,“就像在干涸的土地上挖一条小沟,通过缓慢牵拉让地下水自然渗透,最终形成新的水源。”研究表明,胫骨横向骨搬移可诱导下肢微血管网再生,促进溃疡愈合,避免截肢,降低整体风险。

胫骨横向骨搬移术并非横空出世。其理论基础源自俄罗斯医学专家Ilizarov的“张力-应力法则”,即对活体组织进行稳定、持续的牵拉可激活细胞再生能力。20世纪末,中国骨科医师首次将其应用于糖尿病足治疗,衡水四院手足外二科则在此基础上实现了技术迭代。

传统手术需在胫骨开窗、植入大型支架,创伤大、恢复慢;衡水四院改良技术则采用微创小切口,保留骨膜完整性,利用新型特制支架减少术后护理难度。“过去患者术后需卧床3个月,现在2周即可下地活动。”王世辉说。

此外,团队还建立了“术前评估-术中精准操作-术后动态监测”的全流程管理体系。例如,针对糖尿病患者血糖波动大的特点,科室联合内分泌科制定个性化控糖方案;针对感染风险,采用负压封闭引流技术加速创面愈合。

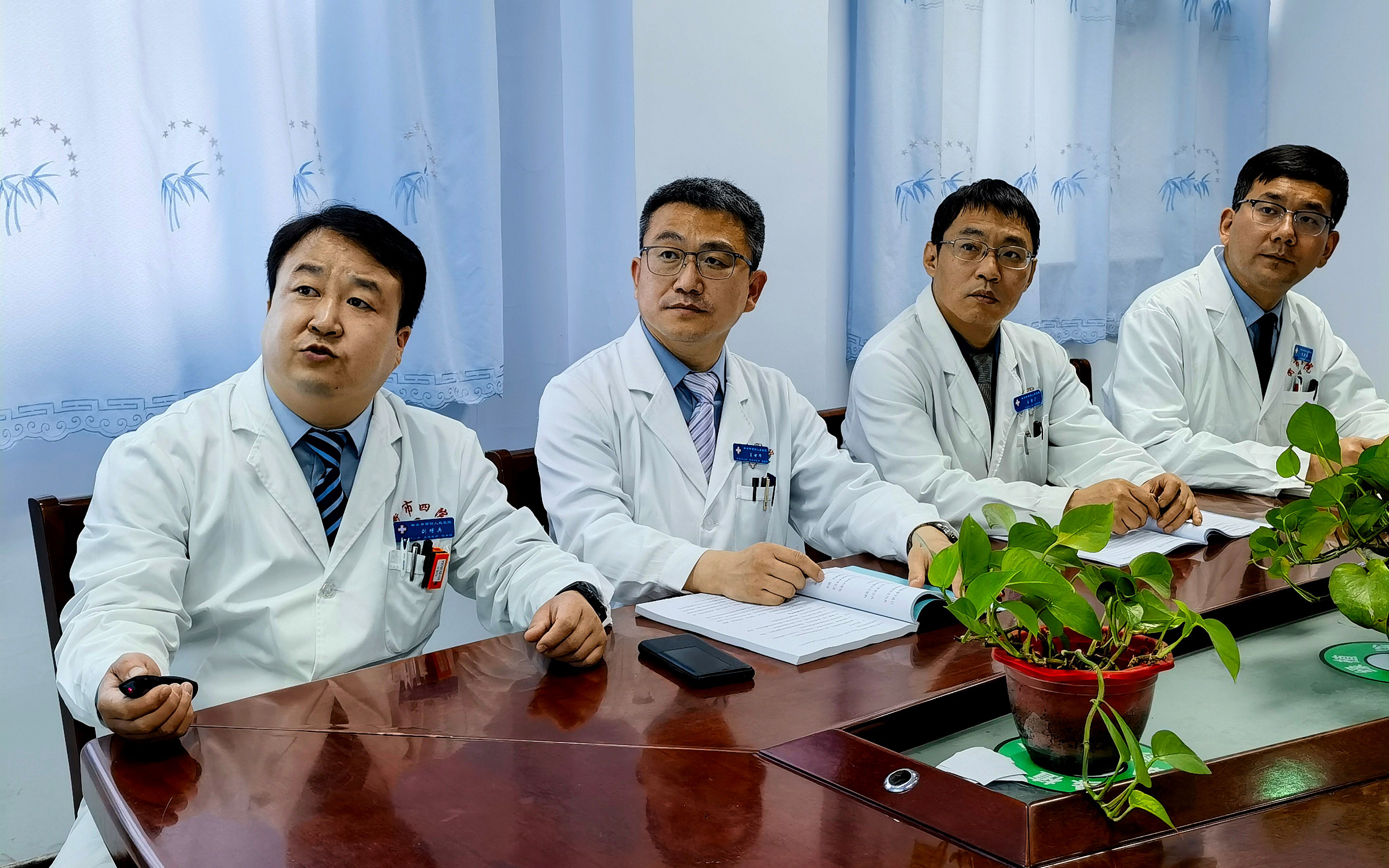

手足外二科团队成员(部分)研讨病例

手足外二科团队成员(部分)研讨病例

衡水四院手足外二科的突破并非偶然。作为河北省和山东省糖尿病足联盟成员单位,科室现有博士1名、硕士6名,形成了“高学历、年轻化”创新团队。近年来,科室每年承担省市级科研课题2项,多次获得河北省医药卫生适宜技术推广奖,在核心期刊发表论文20余篇。

从“保肢”到“功能重建”,从“技术创新”到“模式推广”,衡水四院手足外二科正以“微侵袭”理念重塑糖尿病足治疗格局。正如患者张建国在出院时写下的感谢信:“是你们用一把‘小骨刀’,为我砍断了截肢的阴霾,让我重新站稳了人生的脚步。”在这条充满挑战的医学之路上,衡水四院人正以匠心与仁心,书写着更多生命的奇迹。

广告

广告

广告

广告

广告

广告