“这张《冀中导报》印着 1943 年饶阳人民热烈劳军的场景,老乡们不但捐款捐物,还把自家孩子送去部队参军……”7 月 1 日,走进饶阳冀中导报展览馆,寻着老报上依然鲜活的文字,仿佛穿越回那个战火纷飞的年代。被誉为“冀中军民的喉舌”的《冀中导报》照亮了革命先烈笔剑为炬的初心,更照见了鱼水情深的老区精神。

在史料翔实、场景丰富的展厅中,场景复原的“炕头编辑部”格外醒目。土炕上摆着老式油灯和轻便铅印机,冀中导报社的工作人员们正紧锣密鼓地印制《冀中导报》。“当时,《冀中导报》能在敌后坚持出版发行,离不开群众的掩护和支持,报社的编辑部就在老乡的炕头上、地洞里。” 讲解员介绍,饶阳群众自愿担起站岗放哨的任务,紧急情况下,甚至不惜牺牲自己和家人的性命来掩护报社。

在敌人对根据地封锁最严密的时期,饶阳涌现出了许多可歌可泣、值得称颂的感人故事:堡垒户赵杏将仅有的粮食拿出来给同志们吃,自己却吃糠咽菜,为了掩护干部,赵杏还曾被鬼子打得死去活来,自家的房子也曾3次被烧毁;1942年滹沱河水暴涨的雨季,冀中导报社的肖特等几位同志,准备渡河去西张保一带创办《胜利报》,当时河水暴涨,水流正急,南岩村一位年轻的姑娘,硬是冒着被河水冲走的危险,手拉着手把6个小伙子送过了滹沱河;为让报纸顺利印刷,东张岗村百姓主动让出自家水井,雨天抢收纸张的场景至今被老人们传颂……

一路走,一路看,一路听,《冀中导报》的发展足迹清晰可见:1938年创刊后转移至张岗、师钦;1945年长流庄第二次复刊;1947年北善村驻扎期间,发行量从2000份跃至2.2万份。《冀中导报》三次出刊都曾在饶阳驻扎,在正式出刊的6年多时间里,有文字记载驻饶阳的时间至少有 1/3,可以说,饶阳是报社停驻时间最长的地方。饶阳为《冀中导报》的大发展、大繁荣做出了极大贡献。

笔剑为炬照初心,红色薪火映新程。

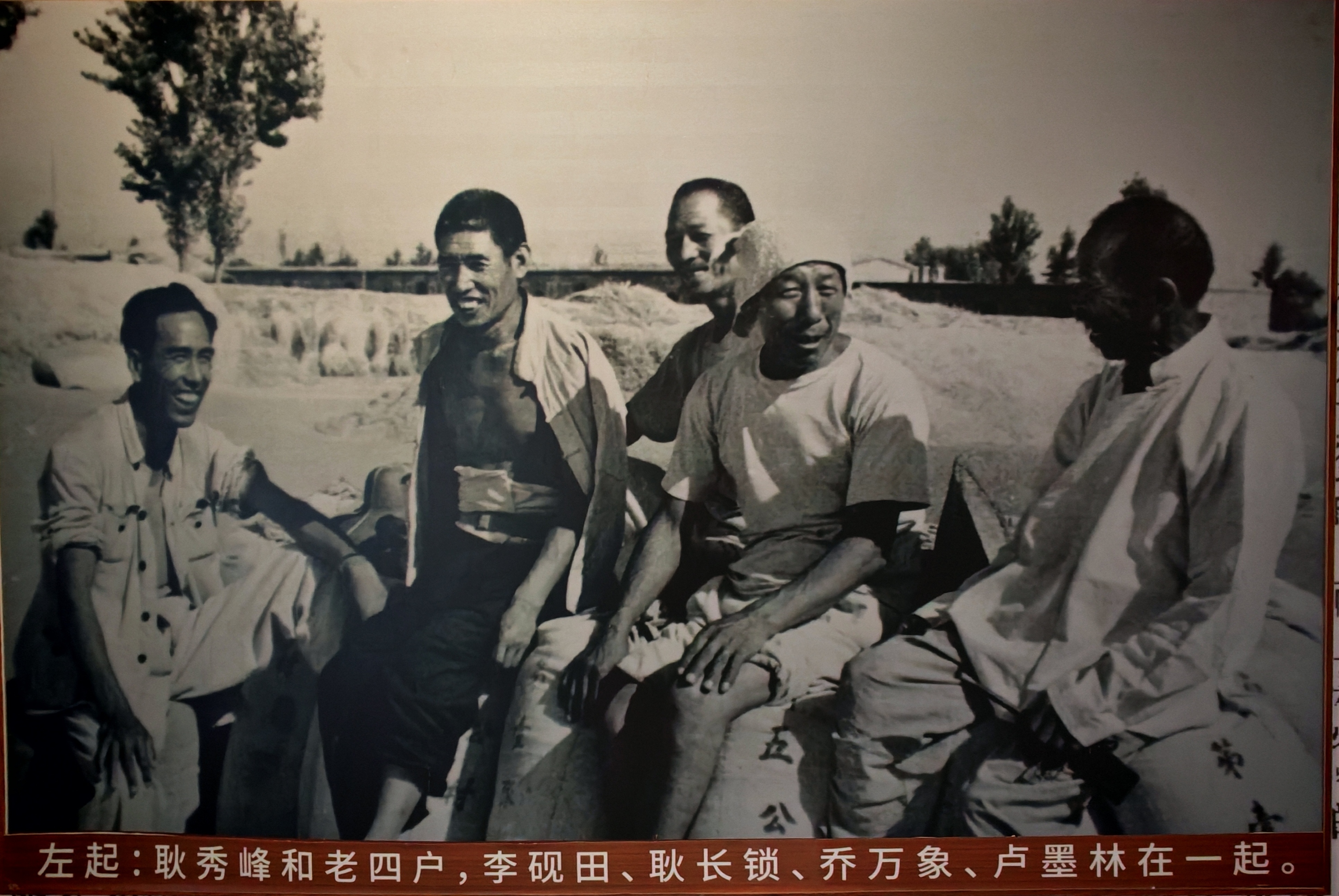

“全国第一个‘土地合伙组’,就是曾在分区《胜利报》当刻写员的耿秀峰回到老家五公村组织起来的。” 讲解员将记者的目光引向一张黑白老照片,画面上,耿秀峰和老四户李砚田、耿长锁、乔万象、卢墨林在一起谈笑风生,似乎看到了一个美好新世界的到来。

如今的五公村早已从饥荒之地变为特色产业村,村民们把导报精神转化为产业动力,依托红色资源探索乡村发展新路,让当年报纸上 “生产自救”的铅字有了更鲜活的注脚。

展览尾声部分,由毛主席 1948 年亲自题写的 “河北日报” 报头十分醒目。历经烽火岁月的《冀中导报》完成历史使命,华丽转身为《河北日报》。从炕头油灯到融媒矩阵,如今《河北日报》的记者们仍以笔为戈,在乡村振兴、科技创新等一线传递时代强音,让 “喉舌” 作用在新媒体时代焕发新生,这正是对导报精神最生动的延续。

红色基因不仅是饶阳的精神财富,更是推动经济社会发展的强大动力。在新时代,饶阳人民继承和发扬革命先辈艰苦奋斗、勇于创新的精神,立足本地实际,大力发展特色农业、现代工业和文旅产业,取得了令人瞩目的成就。

农业方面,饶阳围绕京津冀协同发展战略,打造京津冀“菜篮子”,蔬菜播种面积超43万亩,其中设施蔬菜34万亩,规模全省第一,年产各类蔬菜260万吨,日供京津果蔬2000吨。近年来,通过与科研院校合作、推进标准化品牌化建设,绿色农产品占比达80%以上,获评“全国蔬菜标准创建县”。

工业领域,饶阳初步形成了高铁智能装备制造、食品加工、新型建材、工艺制品等主导产业,引进并培育了北京航天振邦精密机械、冀胜铁路轨道信号交通、迈越智能网业等一批骨干企业。同时推动民族乐器制造产业升级,已经成为北方最大的民族乐器生产基地,产品畅销国内外。

在文旅产业方面,饶阳充分挖掘红色文化、历史文化和民俗文化资源,积极打造特色文旅品牌。除了《冀中导报》展览馆,饶阳还有耿长锁纪念馆、饶邑古城、老电影博物馆、刘晖民俗园、群生艺术馆等旅游景点。近年来,通过举办一系列丰富多彩的文化活动,当地吸引了大量游客前来观光旅游,有力地推动了文旅产业的发展。

当年导报人用笔墨唤醒民众,如今,饶阳人民用创新驱动发展,红色基因正成为这片红色热土高质量发展的 “精神密码”。

广告

广告

广告

广告

广告

广告