数智融合绘就产业升级新蓝图

——二〇二五安平国际丝网产业暨智能装备博览会见闻

5月24日,安平县以“网”为媒,再度汇聚全球目光——2025安平国际丝网产业暨智能装备博览会正式开幕。作为中国丝网行业的年度盛事,本届展会以“数智赋能 提质升级”为主题,吸引了全国400余家丝网及智能制造上下游企业参展,集中展示玄武岩纤维、稀土耐候钢等新质材料与智能装备,推动传统产业向高端化、智能化跃迁。

智能制造唱主角:生产线的“数字革命”

展会现场,在智能制造设备展区内,数控织网机、智能检测系统等装备高速运转。编网人丝网科技(安平)有限公司的数控石笼网生产线前,总经理马瑞正向客商介绍:“通过工业互联网平台,生产线可实时采集2000多个数据点,人力需求减少70%,产品良品率从85%提升至98%。”这套设备集成AI视觉检测技术,能自动识别0.01毫米级的编织缺陷,效率较传统人工检测提升20倍。

新材料展区同样亮点频现。上海大学与安平企业联合研发的稀土耐候钢吸引了行业目光。其吨钢合金化成本仅为传统工艺的40%,耐蚀性能提升40%,已在雄安新区市政工程中替代镀锌材料。

全产业链智慧碰撞:从标准制定到跨境合作

展会期间,20余场高层次活动构建起“技术研讨—成果转化”生态闭环。在“丝网产业数智赋能提质升级高峰论坛”上,清华大学专家发布《丝网行业智能制造路线图》,提出“设备联网—数据中台—工艺重构”三阶段升级路径。同期发布的《水利生态用石笼网技术导则》等3项全国团体标准,首次明确生态治理领域丝网产品的抗生物附着指标,填补行业空白。

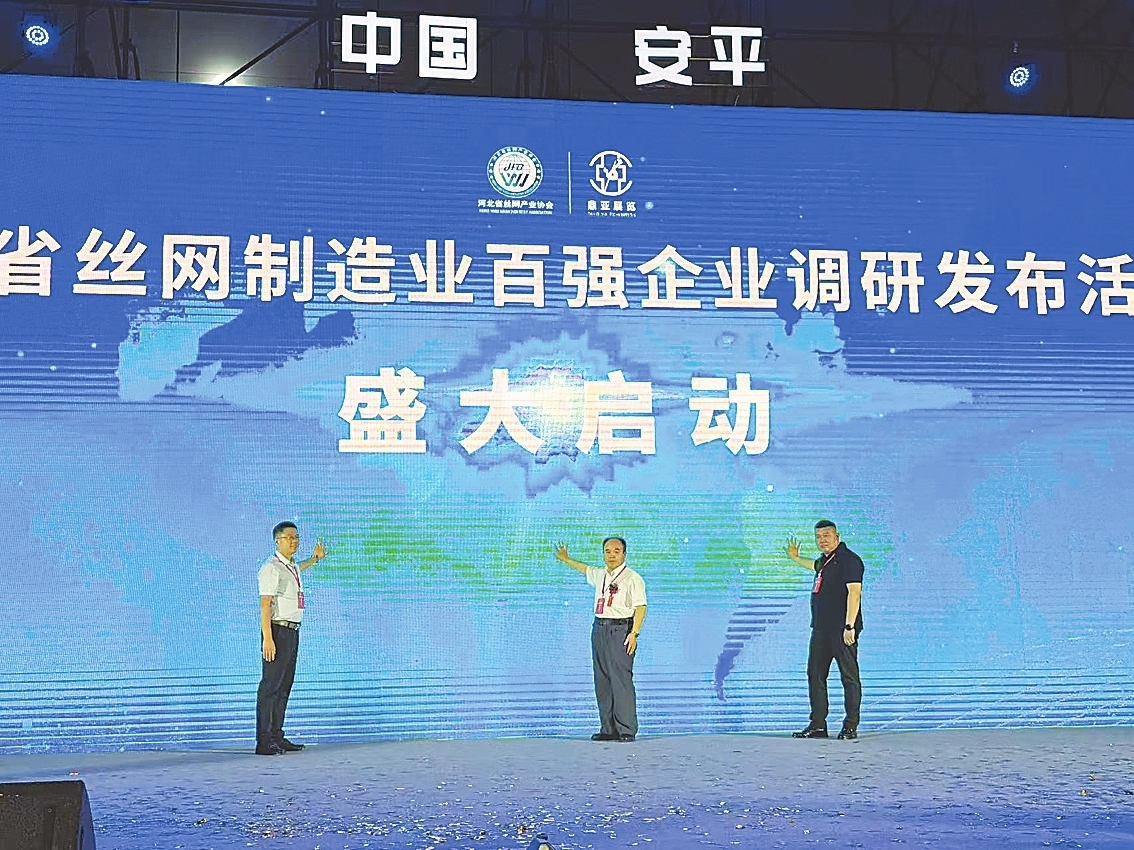

政产学研用协同创新加速落地:河北省丝网产业协会与广西贺州市八步区签署稀土耐候钢应用合作协议,计划共建研发中心;中银·安平政银企对接会现场授信10亿元,专项支持企业智能化改造。“我们正通过‘标准创新+资本赋能’双轮驱动,打通从实验室到生产线的‘最后一公里’。”河北省丝网产业协会会长梁畔逢表示。

五百年产业蝶变:从“绢罗之乡”到“智造高地”

作为拥有500年织网史的产业重镇,安平已形成覆盖拔丝、织网、深加工、装备制造的完整产业链,1.3万家企业年编织类丝网产销量占全国80%以上,产品远销190个国家和地区。近年来,产学研协同创新成为核心驱动力:河北省丝网产业技术研究院联合中科院研发的0.036毫米超细不锈钢丝,打破日本企业垄断;“丝网云”平台整合5600个设计图库,使中小微企业3D建模效率提升70%;全县累计获得专利196项,高新技术企业数量5年增长3倍。

丝网产品不仅用于建筑围栏,更进入C919大飞机密封系统、深海探测设备等高精尖领域。2024年产业集群营业收入突破1067亿元,智能织网机、玄武岩纤维滤材等高端产品出口占比提升至45%。

未来已来:当传统产业遇见新质生产力

展会现场,一组对比装置引发关注:左侧是明代“张马尾罗”的复原场景,右侧是无人车间内机械臂编织航天级精密网具的实时画面。这种跨越时空的对话,恰是安平产业升级的缩影。“未来3年,我们将推动60%的规上企业完成智能化改造,建成5个国家级工业互联网平台。”梁畔逢介绍,博览会发布的“智能制造三年行动计划”明确,将重点推进数字孪生工厂、无人仓储等12项工程。

随着“出海新机遇”主题论坛上跨境供应链协议的签署,安平丝网正以数字技术为经纬,编织更广阔的全球布局。南苏丹客商伊曼纽尔·洛罗侧现场签订30万美元护栏采购协议,索马里客商沙菲·阿卜迪拉赫曼·迪加莱确认50万美元丝网订单。“安平的智能设备和新材料让我们看到了产业升级的方向。”法国客商巴普蒂斯特表示,“我们目前用的是传统的卷绕方式,而展会上的机器似乎在伸缩架里集成了张力控制系统。”

为期3天的展会还举办了重点项目实地考察、智能装备采购对接会等活动,共计4万名客商线上线下参加,其中线下海外客商100余人,签订意向合同29亿元,其中外贸合同2.8亿元。展馆外的安平智能装备产业园里,新一批搭载AI算法的织网机已进入调试阶段——这座“丝网之都”,正以数智融合为笔,在传统产业转型升级的画卷上书写新的篇章。

本报通讯员:周泊宇

广告

广告

广告

广告

广告

广告