出现紧急情况时,很多人不知道应该如何正确寻求救助,应该注意哪些要点,在救护车来之前应该怎样做……而这些都是老百姓需要具备的急救健康素养。掌握应急救护技能,关键时可以拯救生命;提升公民急救健康素养,人人“会救”也“敢救”应是社会共识。只有人人学急救、提高应急救护能力,才能让社会多一分安全,更好地保障人民群众身体健康和生命安全。本报联合衡水四院开办《跟着医生学急救》栏目,让人人学会急救知识、愿意挺身而出,挽救身边人的生命!

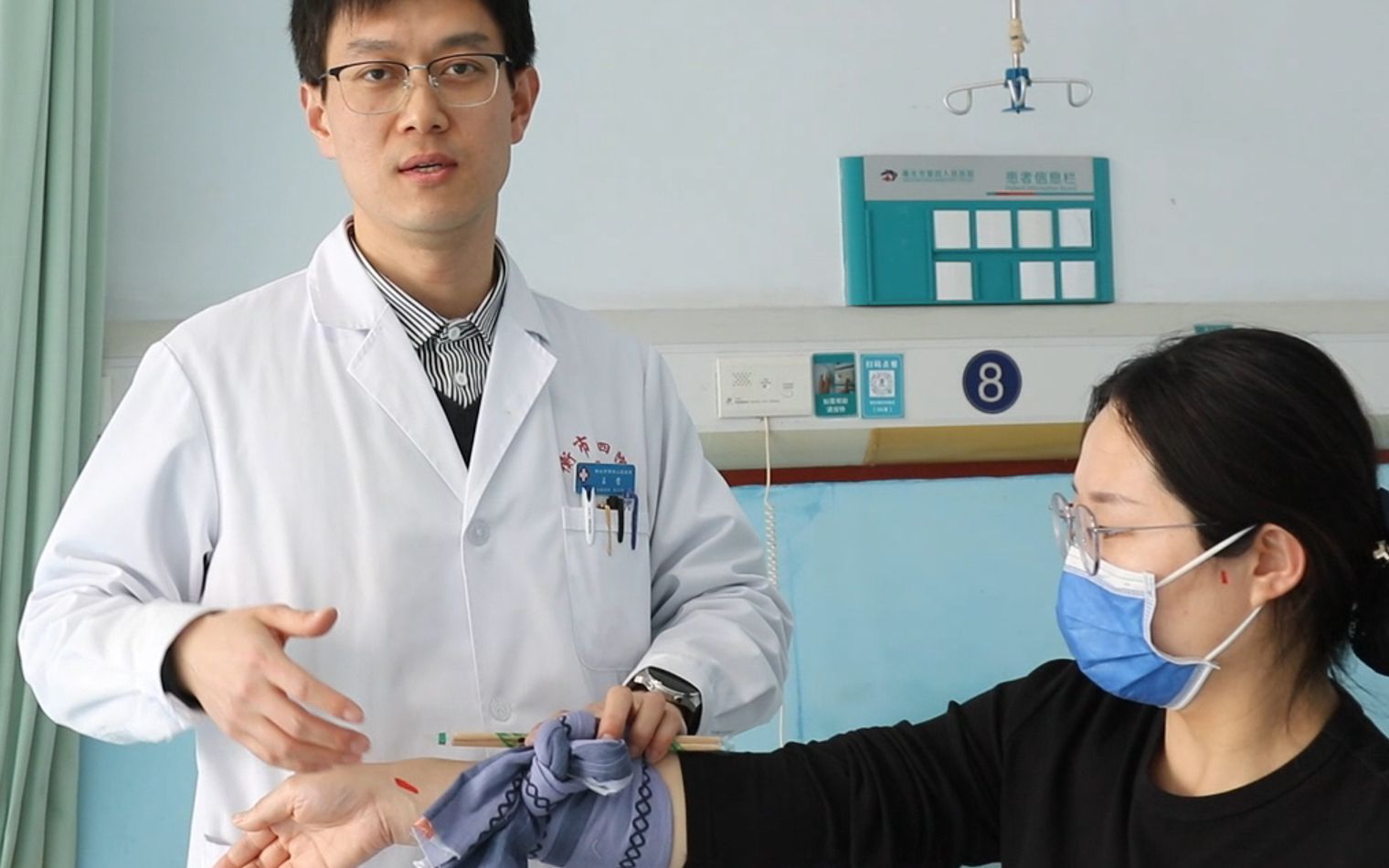

王哲演示包扎技巧

在紧急医疗救援体系中,院前急救无疑是挽救生命的首要关键环节。近日,衡水四院创伤骨一科的王哲、何海潮医生在接受采访时,深入且全面地阐述了创伤院前急救的重要意义,并着重讲解了骨折包扎与止血等基础常识,其目的在于有效提升大众的自救互救能力,从而降低因错误处理方式致使伤情加剧的风险。

王哲医生着重指出,创伤事故在我们的日常生活中屡见不鲜,无论是交通事故、家庭意外还是户外运动损伤,正确且及时的院前急救举措都起着决定性的作用。骨折与出血是最为常见的创伤类型,而现场及时且有效处理能够为患者争取到极为宝贵的救治时间。

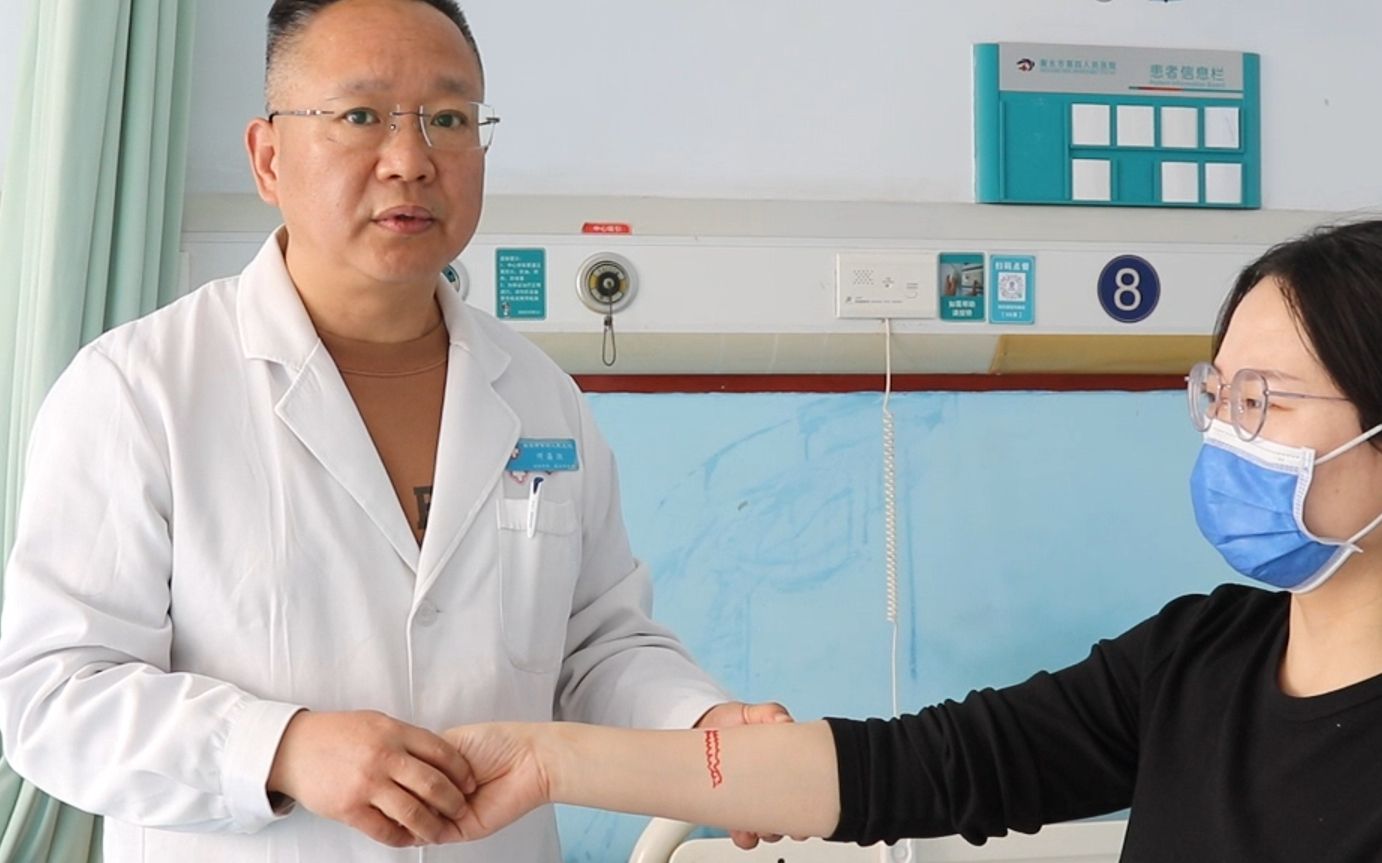

何海潮讲解止血技巧

在谈及骨折包扎时,何海潮医生强调,对骨折部位进行妥善固定是减轻疼痛、防范二次伤害的关键步骤。他建议,在缺乏专业设备的情况下,可利用木板、杂志或者硬纸板等物品充当临时夹板。具体操作是将夹板放置于受伤部位的两侧,运用绷带或者布条进行固定,既要确保稳固性,又要避免过度压迫。同时,需留意保持受伤肢体处于自然位置,杜绝不必要的移动。

对于止血方法,王哲医生详细介绍了直接压迫法、抬高伤肢法以及止血带法。直接压迫法适用于大多数出血情形,即使用干净的布料或手掌直接对准伤口施加压力,直至出血减缓或停止。抬高伤肢法则是通过将受伤部位抬高至心脏水平之上,借助重力作用助力减少出血。而止血带法是在其他方法均无效时方可采用,且需谨慎操作,以防对组织造成损伤。

此外,王哲医生还特别提醒,在进行院前急救时,首要任务是评估现场安全状况,切实保障自身与伤者的安全。在处理伤口之前,务必戴上一次性手套,避免直接接触血液,以此降低感染风险。倘若伤口内有异物,切勿随意取出,以免引发更为严重的出血情况。在等待救护车抵达的过程中,维持伤者的体温以及给予心理安慰同样至关重要。

除了实际操作技巧之外,何海潮医生还着重强调了急救知识普及的深远意义。他坚定地认为,每个人都应当学习基本的急救技能,这不仅能够守护自己和家人的健康与安全,更能在紧急状况下向他人伸出援手。医院与社区应定期举办急救培训课程,从而使更多的人能够掌握这些至关重要的技能。

“曾有一位年轻女士在公园里意外摔倒,导致腿部骨折。”王哲医生举例说,这位女士的朋友曾经参加过急救培训,当即采取了正确的固定和止血措施,并迅速拨打了四院的急救电话。由于获得了及时且专业的处理,这位女士的伤势得到了有效控制,恢复状况良好。这一实例充分彰显了院前急救知识的不可或缺性。

两位医生发出呼吁,社会各界应当更加高度重视急救知识的普及工作,借助媒体、教育机构以及社区组织的协同努力,让更多的人深入了解并熟练掌握这些珍贵的生命救助技能。

院前急救绝非仅仅是医护人员的职责所在,每一个人都有潜力成为生命的守护者。通过深入学习并亲身实践骨折包扎、止血等基础急救技能,我们能够在关键时刻做出准确的判断并采取正确的行动,为伤者赢得宝贵的救治时间。让我们齐心协力,共同推进急救知识的普及,为打造一个更加安全和谐的社会贡献自己的力量。

广告

广告

广告

广告

广告

广告