回顾衡水旧貌,走安济石桥,过滏阳河,出老衡水县城,沿胜利路西行不远,向左有一条通往旧城村的斜向乡路。

乡路弯弯,记载着终生难忘的知青岁月,回荡着《沂蒙颂》深情悠扬的歌声,见证着衡水发生的巨大变化。

1976年早春二月,一群衡水城里中学毕业的知识青年,兴致勃勃地乘坐敞篷汽车,来到旧城村西的白空城村下乡插队。每月知青们回衡水休假,就要往返行走一次这条斜向乡路,在白空城村下乡插队数载,一辆牛车或者拖拉机是他们的交通乘坐工具,知青们与这条弯弯的乡路结下了不解之缘。

路上,翠柳飘荡如幕,白杨挺俊参天,家榆坚韧健壮,它们树冠硕大浓密,为知青们遮挡着阳光的烤晒和风尘的摔打。路南滏阳河蜿蜒而行,滏阳河水在静静地流淌。有时,坐牛车往返,老牛拉车慢悠悠地行走,一车男女知青如同一群牧童,有说有笑,不时唱上一支优美动情舒心的歌曲,抒发着青春的情怀,体味着弯弯乡路的静谧,欣赏着田园风光的优雅。

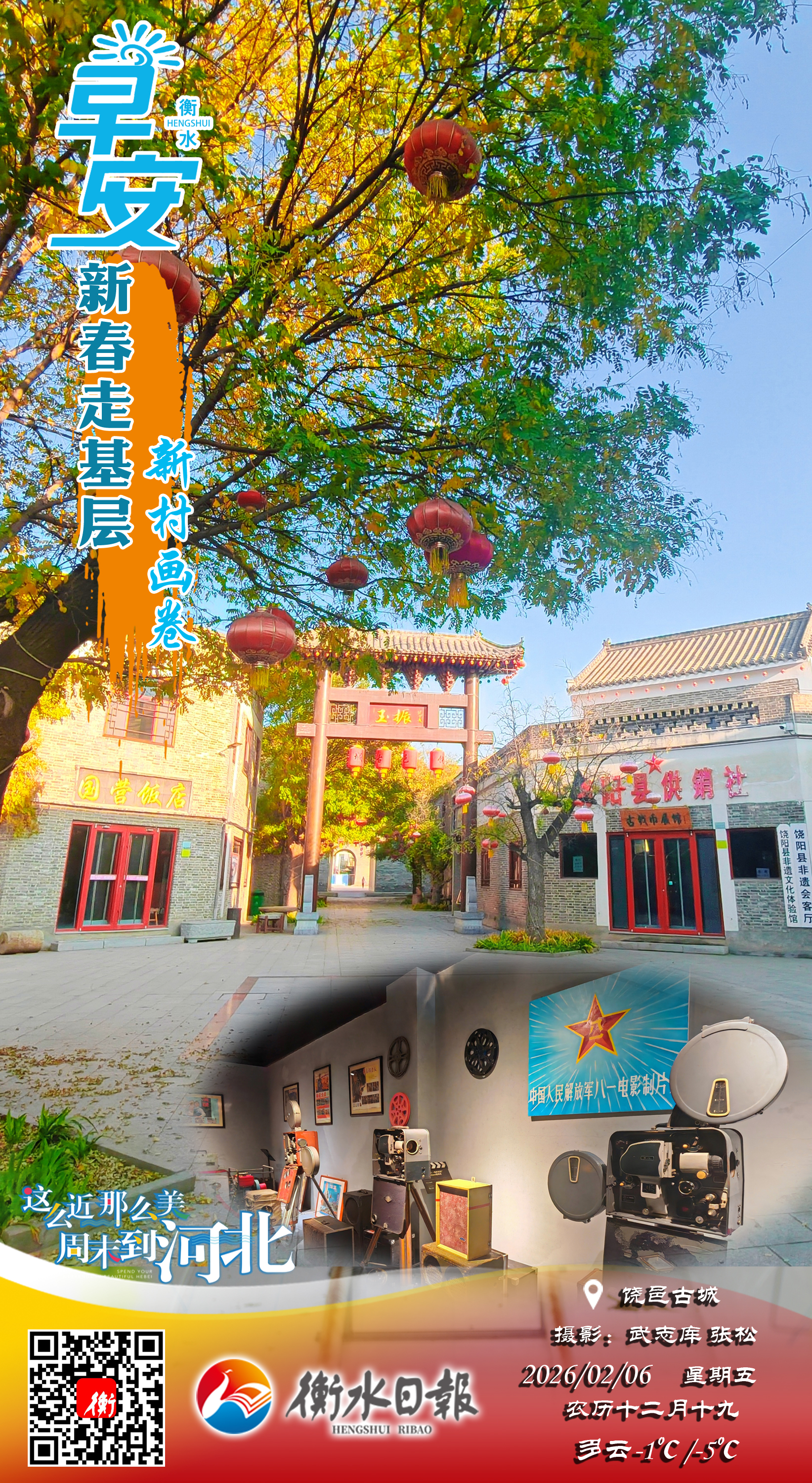

当时,《沂蒙颂》是知青们最喜欢唱的歌曲,乡路弯弯,沂蒙红嫂救护解放军伤员的动人故事,激荡着知青们的胸怀,深情的歌声飘荡在滏阳河畔。1975年,八一电影制片厂摄制的电影芭蕾舞剧《沂蒙颂》在全国公映后,其中的插曲《愿亲人早日养好伤》迅速传遍全国,也迅速在白空城知青点传唱起来。

有时晚上村里召开会议,会前女知青优美的芭蕾舞姿,甜美深情的独唱,再加上男知青一把娴熟优雅的小提琴伴奏,丰富了村里的文化生活,也把经典浓郁的红色文化氛围推向了极致。沂蒙红嫂对亲人解放军的真挚情感,深深感染着全场的村民和知青,情到深处会场鸦雀无声,意到高端会场掌声阵阵。

白空城村知青点是当时衡水地区众多知青点之一。刚开始时,知青分散居住在村民家里,后来知青点宿舍盖好后,知青们便搬到知青点集体住宿生活。

不管是分散居住,还是集体生活,村民对知青都给予了细微的照顾。有的房东用当时很少见的芝麻,做成芝麻盐儿给知青改善生活,知青生病了,村民把自己都舍不得吃的鸡蛋煮熟让知青补养身体。

村民们如同沂蒙红嫂一样的爱护知青,深深感动着离家别亲的知青们。当时,知青们虽然对红色文化感触还不是很深,但出于热爱、学习红色文化的朴素感情,每当唱起《愿亲人早日养好伤》都十分地投入。同时,尽管在生产劳动中已尽了微薄之力,但他们还是想聊以作为对村民厚爱的回报。日后每当回顾,白空城村这方热土,让知青们深情的怀念。

如今,衡水地区早已调整变更为地级衡水市,衡水县也由初期的县级市调整变更为衡水市桃城区,衡水市区面积扩大了十几倍甚至几十倍,公路已是四通八达、宽阔平坦,交通工具越来越先进舒适。一座地理位置优越,高铁高速纵横交错,颇具现代气息,极具发展前景和魅力的新兴城市崛起矗立在碧波荡漾的衡水湖畔。

老衡水县城的概念在人们的印象中逐渐淡化,这条由老衡水城里通往旧城村的弯弯乡路,主要路段湮没在旧城村东面的宝云公园内,其踪迹只能依稀可寻。其它路段在城市开发改造建设中也几近消失,现仅存二三百米,如同历史遗迹文物,仍然有幸保留静卧在衡水的繁华市区、风景秀丽的滏阳河西北岸。

当年,我从衡水中学高中毕业,在白空城村下乡插队时入了党,担任了村干部,后来参军入伍离开白空城村。直到转业回到衡水,每次路过,举目相望这条斜向乡路,看到沧桑杨柳家榆依然矗立,总是引起对往事的深深回忆。

知青们对这条斜向乡路有着特殊的感情,乡路弯弯,承载寄托着知青们对人生目标的追求梦想。曾经飘荡的《沂蒙颂》动人的歌声,不时回响在知青们的心田,见证了衡水这个同样积淀着浓郁红色文化的革命老区,所凝结的珍重红色文化的浓厚情结,也见证了新中国建国及改革开放以来,衡水的巨大发展变化。

当年的男女知青们,现已华发渐生,儿孙绕膝,各得其所,退休后的社会活动丰富多彩、各显才能。有的报名参加了衡水老年大学的学习,在文学、摄影、书画、歌舞、器乐、时装等班级,延续着年轻时的作家、书法家、画家、摄影家、歌唱家、舞蹈家、音乐家的梦想。

知青们对党的丰功伟绩真诚地钦佩,对衡水迅速地崛起发展满心的喜悦,对今天各自的家庭生活由衷地知足满意。他们用浓重的笔墨、健美的舞姿、深情的歌喉、动人的乐声、清晰的镜头,赞美党、赞美家乡、赞美生活。

知青岁月如同一支历久弥新的青春之歌,时时拨动着他们不老的心弦。有朝一日,这段尚存的斜向乡路,可能要被开发改造平整,永远消失在人们的视线中。乡路弯弯,但会在白空城村知青们的记忆中化为永恒。

如今,党走过百年不平凡的征程,知青们对党为民族复兴、为人民幸福奋斗牺牲所形成的红色文化更加热爱珍重,更加自觉地学习传承发扬红色文化传统。每当唱起传唱不衰的《沂蒙颂》,感触更深,感情更加投入,饱含着对党的爱戴,对先辈的怀念,对人民群众的褒奖,对关怀自己父老乡亲的感恩。衡水的发展远景规划、实施速度更是激动人心,知青们对革命老区衡水建设诗意栖居幸福城市的未来,充满无限的憧憬。

作者:李守训 编辑:李耀荣

广告

广告

广告

广告

广告

广告