从陆军到空军到海军,他用细心的护理为战友搭起生命的桥梁;从解放战争到抗美援朝,他不顾个人危险,将无数战友从生死线上拉回来……他就是有着73年党龄的韩金托。

时光荏苒,岁月交替,对韩金托一家而言,从炮火硝烟到和平年代,祖孙三代不同的军装承载着家族同一个红色梦想。

义无反顾踏上从军路

走进武强县丽景小区,91岁的韩金托正坐在沙发上全神贯注听收音机里贺龙元帅的故事。“就爱听这个,都是孙子给下载好的,前几天刚听完周总理的。”韩金托的妻子韩瑞兰说。

韩金托,1930年出生于深州市北溪村乡院头村。本该是无忧无虑的童年,却因为眼睁睁看见亲人被枪杀、刀伤留下阴影。“当时鬼子的炮楼就在我们村。”韩金托痛恨地说道,“母亲种的菜园子被鬼子天天糟蹋;姐姐为了躲避鬼子欺负,在脸上涂满灰;姐夫是地下党,险些被识破身份,但也被鬼子刺了7刀;哥哥韩金乱加入县大队的区小队(八路武装),之后加入第四野战军。”从小就饱受战争之苦和亲人离别的韩金托立志从军报国。

1947年,韩金托和本村的几个同学步行十几里路,从院头村来到当时解放军征兵站所在地:武强县皇甫村冀中军区军政干部学校,报名参军。“当时一块来的伙伴都批准入校了,因为我比较瘦小,怕我拿不动枪,让我等一两年再来。当时我就着急了,说什么也要参加。伙伴们替我说情,报名处经过请示上级之后,同意我报名,我终于成为了一名战士。”经过在军校的军事训练和政治思想学习,韩金托很快适应了这里,入伍第二年他加入了中国共产党。也是在那一刻,对他来说党员不仅是一种身份、一种荣誉,更是镌刻在血液中的一种情怀、一种信仰。

在军校训练一年之后,韩金托被分配到华野第七纵队21旅卫生处,学习战地救护和卫生护理知识。在此期间,参加了攻克保定、北河阻击战、唐河阻击战、沙河阻击战、固安榆垡歼灭战、雄北歼灭战等战斗。从护士班长到护士长,韩金托迅速成长起来。

1949年底韩金托所在的部队编入北京警卫部队205师卫生部,并进入高碑店驻防。1950年春韩金托调入供给部卫生所工作,后调入华北军区空军卫生部。

一腔热血撒战场

1950年夏,韩金托随部队驻防唐山机场,参加组建空军17师,在唐山准备数月后参加抗美援朝。

韩金托跟随部队到达安东(今丹东)后,主要对飞行员进行护理工作尤其是眼部治疗。韩金托的儿子韩庆宁介绍,“小时候经常听父亲讲通过机关炮的声音他们就能分辨出咱们的飞机和美军的飞机来。”说到这,韩金托形象地说:“美军机关炮的声音是‘嘎嘎嘎’,咱们的是‘咚咚咚’。”

有一次,韩金托和战友老远就听到“嘎嘎嘎”的声音,飞行员立即进行战斗状态(起飞)。经过在空中的一番“格斗”,只见一架飞机冒着黑烟就掉了下来。空中仍传来“咚咚咚”机关炮的声音,这时候所有人都激动地跳起来,因为他们知道我们的飞机顺利完成了任务。

在烽火连天的朝鲜战场,韩金托作为卫生兵,不顾冰天雪地的恶劣环境,冒着敌机轰炸和敌人袭击的生命危险,不怕苦,更不怕死,夜以继日地救治飞行员。尤其是每逢敌机轰炸,既要掩护伤病员,又要隐蔽转移,经常有战友不幸遇难……韩金托回忆起当时的情景来总是充满激情地说:“我们卫生兵虽然没有到最前线与敌人面对面地拼刺刀,但也是舍生忘死,浴血奋战,为夺取战争的胜利而坚持不懈的拼搏。”

1952年冬季的一天,正逢韩金托值班,他正在捅炉子时,炉子突然冒出了一团大火,他的眉毛和头发都被烧焦,脸上也有轻度烧伤。同时,因为火炉太热导致了火墙爆炸,有些伤员被压在下面。韩金托不顾伤痛,奋不顾身地把伤员从大火中救出来,转移到安全地方。但是韩金托昏了过去。当他醒来时,就已经躺在了病床上,脸部也被包扎起来。为此,韩金托被部队授予三等功。此外,因表现突出,韩金托曾两次受全师通报表彰。

随着抗美援朝战争的胜利,1954年,韩金托随部队从抗美援朝前线调往浙江前线,驻防浙江宁波、路桥机场,此时部队编入海军东海舰队航空兵第四师,后分别编入海军东海舰队航空兵第二师、海军东海舰队航空兵第六师。

之后韩金托从做卫生工作转至做政治工作,在师干部科做干部审查和使用调配工作。1963年下连队做政治思想工作,历任连指导员、营教导员等职。

三代从军忠于党

1978年,按当时军队转业政策:在哪儿参军就回哪儿去,韩金托转业回到了革命老区武强县,被政府安排在武强县第一农机厂任厂长,后任县工业局经理部经理。

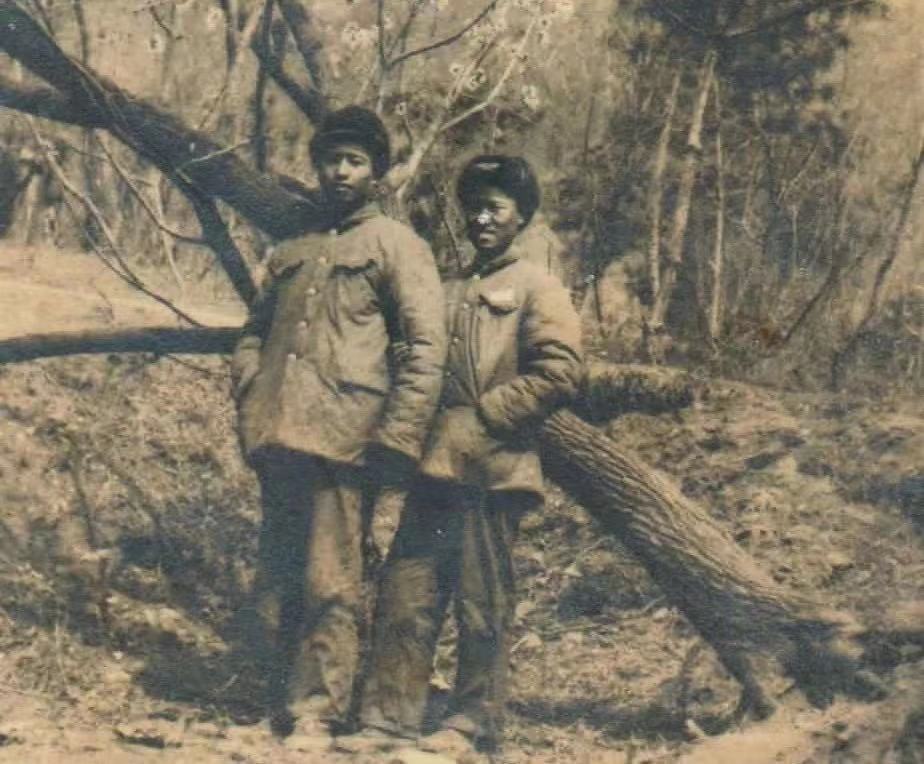

“主席思想照征程,转战南北建勋功,三十余年戎中历,步步铿锵金石鸣........”韩庆宁指着韩金托退伍之时,大场场站通信营党委送给他的相册和相册上的赠言说道,“这一张是父亲刚参军后和战友的照片;这一张是在安东(今丹东),父亲和战友在被美军飞机轰炸后留下的弹坑旁的留影……”3年陆军、4年空军、24年海军,一张张珍贵的、泛黄的黑白老照片见证了韩金托从军31载跟党走的初心。同样,跟随韩金托经历生死的还有那一件件军装。韩瑞兰一边爱惜地整理,一边感慨地说:“如今的幸福生活来之不易,年轻人一定要懂得珍惜。”

1985年,韩金托离休在家。退伍不褪色,韩金托积极参加院头村的村史编纂工作。生活中,韩金托也是一个很朴素的人。“勤俭行善是我们的家风,这方面,父亲对我们子女的影响很深。”韩庆宁说,从记事起,父亲在家风方面的教育和要求就非常严格,“比如吃饭,必须碗清锅清。一直到现在,从来不允许剩下一粒米。他吃过苦、挨过饿,知道粮食的重要性。”

为了给孩子们留下一笔“财富”,韩金托把从军的历程写成了回忆录。“要时刻服从革命需要,不计较个人得失”“在作战中,吃苦耐劳,坚决完成任务”“服从党的安排,听从党的命令”……2015年,因为一场病,韩金托的记忆逐渐下降。韩瑞兰便拿过了“接力棒”,“他给我讲的故事,我有空就写下来。”韩瑞兰一边翻着回忆录,一边给记者讲着韩金托的故事。有因为太累导致休息结束后把背包忘到草垛中的事,有为了运送伤员掉到河里全身湿透的事,有为了救治伤员到各家各户借东西的事……娟秀的字清晰地记录着韩金托不平凡的军旅生涯。

时光将沧桑印上韩进托的脸颊,却未曾改变他对党的信仰。1978年,韩金托鼓励并送侄子参军;1980年,送儿子到中国人民解放军陆海空三军仪仗队参军;2011年,送孙子到第二炮兵部队(2015年改名为中国人民解放军火箭军部队)参军。

“出生于战火之时,成长于新时代。”如今已经60岁的韩庆宁坚定地说:“我感觉很自豪,接了父亲的班,儿子也接了我的班,部队是个大熔炉,能把铁皮炼成钢。部队也成就了我们一家人,以后有机会,我还要送孙女去参军。”

解放奖章、华北解放纪念章、抗美援朝纪念章、和平万岁纪念章、庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章、中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年纪念章……战争年代舍生忘死,是韩金托作为一名军人的铮铮铁骨;和平年代一心为民,是韩金托作为一名党员的初心使命。“要永远跟着党走,不要忘记党的恩情。”对于即将到来的中国共产党百年华诞,老人口中反复叨念着这句话。

广告

广告

广告

广告

广告

广告