盛夏,华北平原在骄阳下尽显质朴深沉,蝉鸣阵阵似历史的回响。在安平县东黄城镇台城村,一座青砖红瓦的纪念馆庄重矗立,“中共第一个农村支部纪念馆”的红色大字在阳光下闪耀夺目,无声宣告着那段波澜壮阔的历史。

102年前,革命火种在此点燃,中国共产党第一个农村支部如破土幼苗顽强生长,河北省第一个县委——中共安平县委也应运而生。“两个第一”的历史丰碑孕育出“敢为人先、勇于奉献”的宝贵精神密码,成为鼓舞中华儿女不断奋进的精神力量。

当下,乡村全面振兴有序推进,农文旅融合浪潮席卷城乡,为安平这片红色沃土注入新活力。跨越百年的精神传承未曾褪色,在新时代焕发光彩,如无形纽带连接过去与现在,激励人们以新姿态、新担当书写时代壮丽答卷,引领大家走向更美好的未来。

破晓:从“星星之火”到“燎原之势”的红色基因

弓仲韬是中共台城特支和安平县委的主要创始人,是冀中地区早期革命的发动者之一,开创了党把支部建在农村基层的先河,意义重大。他为信仰散尽家财,即便倾家荡产、双目失明、家破人亡,仍信念坚定。其平凡而伟大的一生,尽显纯粹信仰、对党忠贞等政治品格,是党员干部的宝贵精神财富。

踏入台城村中共第一个农村支部纪念馆,时光的齿轮仿佛逆向转动,将思绪带回那段波澜壮阔的岁月。馆内,弓仲韬的雕像静静矗立,他身姿挺拔、面容坚毅,深邃目光似穿透岁月,凝视着曾为之奋斗的土地,让人不禁想象他当年奔走呼号的英勇模样。

村民弓秀莲缓缓走近雕像,脚步带着敬重与虔诚。她微微仰头,目光注视着雕像,眼中满是崇敬与追思。她声音低沉沙哑,对着雕像诉说:“弓老,这么多年过去,咱村变化翻天覆地,可大伙都没忘记您。当年,您变卖家产建党支部,顶着多大压力和风险啊。是您带来了希望,您那句‘只有跟党走,才有活路’成了大家永不磨灭的信念。”

“现在,咱乡亲们日子越来越好,新房子、宽马路,孩子们在明亮的教室读书。我们一定会把您的精神传承下去,让台城村更加兴旺。”弓秀莲说完,深深鞠躬,久久不愿起身。

1923年,受李大钊派遣,弓仲韬辞去北京沙滩一所小学的教职回到家乡安平,传播马列主义。彼时的台城村,深陷军阀混战与地主盘剥的泥潭,百姓生活苦不堪言。

“村民们吃的是糠菜团子,穿的是补丁摞补丁的粗布衣,一年到头累死累活也吃不饱饭。”纪念馆馆长曹晓慧神情凝重地说,“村民们面黄肌瘦、眼神空洞,那是被苦难生活折磨得失去了生机的模样。”

弓仲韬回到家乡后,便全身心投入革命事业中。白天,他教农民识字,用通俗易懂的方式给他们讲革命道理,在他们心里播下革命的种子;晚上,他在油灯下缝制红旗,以“平民夜校”为掩护开展革命活动。

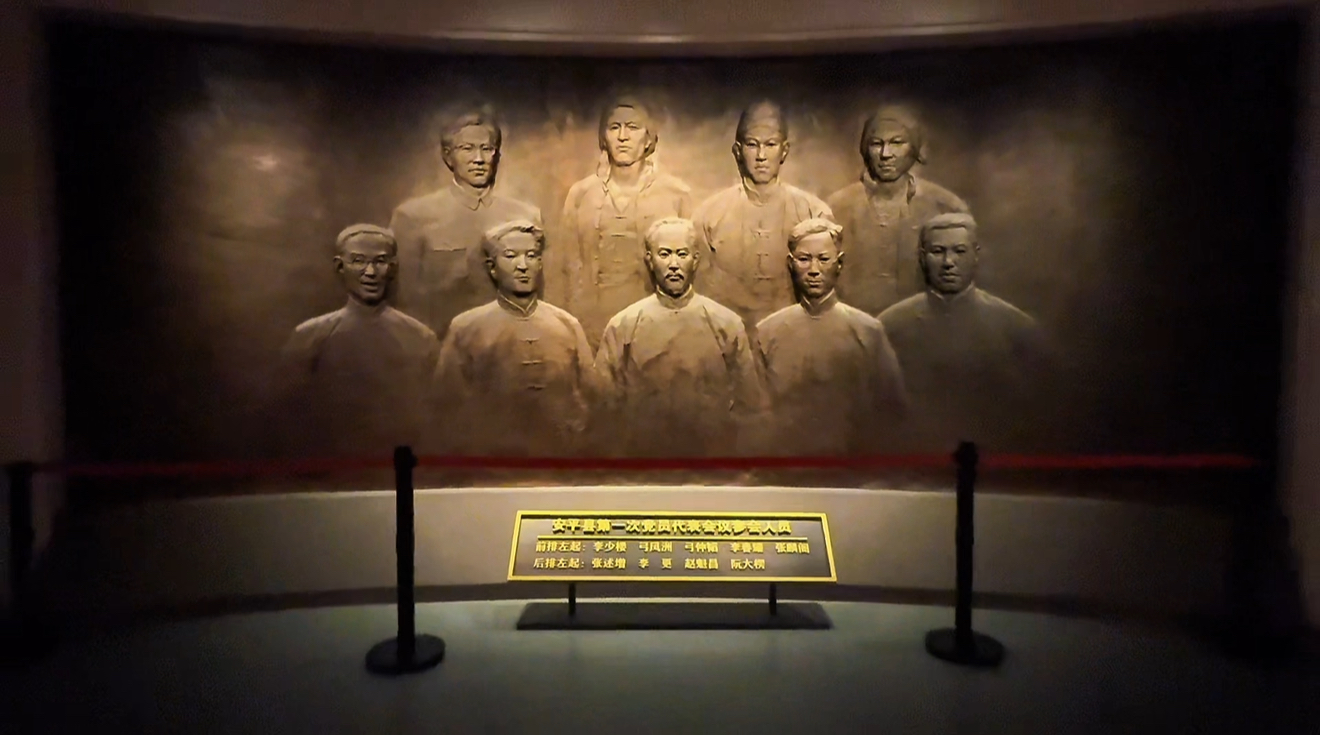

1923年8月,在李大钊的直接指导下,经中共北京区委批准,在安平县台城村诞生了中国共产党最早的农村支部——中国共产党台城特别支部,此后弓仲韬全身心投入安平县及周边地区建党工作。

在弓仲韬等革命先驱的不懈努力下,1924年,中共安平县委成立。中共台城特支和中共安平县委的诞生,犹如在黑暗中点燃了一盏明灯,为迷茫中的农民指明了方向。

正是因为有了这样的组织和群众基础,在抗日战争时期,安平县发展成为冀中地区稳固的抗日根据地。在解放战争中,安平军民在党的领导下,积极参加和支援解放战争,为新中国的建立作出了贡献。

曹晓慧饱含深情地介绍:“在抗日战争和解放战争期间,安平县共有13000多名优秀儿女走上了革命道路,2700名革命先烈为此献身。”他们用生命和鲜血,谱写了一曲曲壮丽的英雄赞歌,他们的名字或许已渐渐被岁月尘封,但他们的精神却永远熠熠生辉。

时光流转,在新的历史起点上,那段红色历史依然焕发着勃勃生机。在纪念馆的“幻影成像”展区,屏幕上立体展示着当年特支成立时的场景,仿佛将人们带回了那段激情燃烧的岁月。

为了让红色文化以更生动、更直观的方式呈现在游客面前,纪念馆进行了升级改造,充分运用现代科技手段,增加了互动体验项目。壁式景观、立体造型、幻影成像……让游客们“穿越”回那个惊心动魄的革命年代。

纪念馆开馆至今,累计接待党员干部、青少年学生和社会各界学习参观者逾236万人次,成为我市规模最大、规格最高、功能最全的红色文化教育基地、党员干部教育培训基地和未成年人思想道德教育基地。

“去年有23.8万游客来这里重温入党誓词,其中8万人是‘00后’。很多年轻人参观后都深受触动,表示要珍惜现在的幸福生活,努力学习,报效祖国。”曹晓慧说。

在红色基因的感召下,新时代的年轻人正以自己的方式传承和弘扬着革命精神,让那段红色历史在青春血脉里永续奔流。

淬炼:从“革命火种”到“红色引擎”的发展之路

在安平这片充满历史底蕴与奋进活力的土地上,正经历着一场从“革命火种”到“发展引擎”的精彩转型。其中,丝网产业的创新发展与红色文旅的融合焕新,成为推动当地发展的两大强劲动力。

丝网产业作为安平县当之无愧的支柱产业,年产值超1000亿元。在这庞大产业的背后,是“敢为人先,勇于奉献”的精神催生出的创新力量,“共享智造”工厂便是其中的典型代表。

在安平县网都科技公司建设的“共享智造”工厂车间里,一排排先进的生产设备有序运转,工人们在各自岗位上熟练而忙碌地操作着。

这里聚焦丝网产业发展的痛点,借助省科技特派团、丝网产业研究院等平台,全力攻克金属网编织、丝网焊接等一系列共性技术难题。

“这是全国首条护栏网自动化焊接流水线,待正式投用后,安平丝网产业集群将迎来自动化、智能化的新时代。”河北省丝网产业技术研究院执行院长崔伟说。

这座“共享智造”工厂,配套建设有“共享智造”创新平台,集智能化焊接、检验检测、品牌推广等多功能于一体,为全县丝网企业提供涵盖科技研发、成果转化、人才引进等在内的“一站式”服务。

崔伟说:“对企业来说,通过共享设备和技术,中小丝网企业能够大大提升生产效率、降低生产成本,进而提高市场竞争力。”

在“共享智造”工厂里,党员技术骨干发挥了重要作用。他们以“敢为人先、勇于奉献”的精神为指引,成立了技术攻关小组,针对丝网生产中的关键技术难题集中攻关。截至目前,服务丝网企业超1500家,研发改进丝网产品十余种,成为推动安平丝网产业发展的重要引擎。

在产业稳步推进、蓬勃发展的同时,安平深厚的红色文化底蕴,在新时代的浪潮中焕发出全新活力。安平积极探索农文旅融合的全新路径,使红色文化的独特魅力充分绽放,成为推动当地发展的强大动力。

台城村,作为中共第一个农村支部诞生地,无疑是安平红色文化的核心区域。这里的一砖一瓦、一草一木都见证了那段波澜壮阔的革命历史,承载着无数革命先辈的热血与梦想,自然成为人们追寻红色记忆、感悟红色精神的首选之地。

近年来,安平县重点打造了冀中印象风情“一街两巷”,包括“平民夜校”、红色书店等,改造了沿街村庄建筑物,在台城村东口建设了中共第一个农村支部标志物、停车场、旅游公交站,形成了集展示、服务、管理于一体的旅游服务中心。

台城村独具匠心开发红色文化主题文创产品,如纪念徽章、笔记本、书签等。这些小巧精致之物,兼具实用价值,巧妙融合红色元素与现代设计,既保留历史厚重感,又具时尚气息,深受游客喜爱,是传播红色文化的独特载体。

为了吸引更多游客走进安平、感受红色文化的魅力,安平县精心打造了“红色研学之旅”线路。这条线路将中共第一个农村支部纪念馆、河北省第一个县委旧址等红色景点串联起来,形成了一条内容丰富、特色鲜明的红色旅游带。

台城村党支部书记杨新杰介绍:“红色文旅的发展恰似一颗石子投入平静湖面,激起层层涟漪。今年以来,已吸引9.7万名游客,有力带动了餐饮、住宿、交通等相关产业繁荣。不少村民抢抓机遇,开办农家乐、民宿,日子愈发红火,收入显著提升。”

村民弓大涛在村里开了一家百货商店。他满脸笑容地说:“如今,来我们村的游客越来越多,我的生意也越来越好,一年能赚4万元。红色文旅不仅让我们过上了好日子,还让更多的人了解了安平的红色历史。”

从弓大涛的话语中,我们真切地感受到红色文旅给当地带来的巨大变化。它不仅促进了经济发展,更传承和弘扬了红色精神,让红色基因在新时代绽放光芒。

传承:从“精神高地”到“幸福家园”的生动实践

走进台城村村委会会议室,整面红色墙壁上,一条红线将23任台城村党支部书记紧紧相连,“敢为人先、勇于奉献”的精神,深深烙印在历任党支部书记的血脉之中。

这份精神,源自中共第一个农村支部的诞生,如明灯照亮台城村的发展征途,引领着一代又一代台城人砥砺奋进。

近年来,台城村党支部深入实施“党员星级化”管理和“1+10”党员联系户活动。杨新杰说:“全村党员真正做到了‘家有病人过去看看,家有急活帮忙干干,家有纠纷出面劝劝,有事没事常去转转’,搭建起党群‘连心桥’,让听党话、感党恩、跟党走的信念在群众心中扎根。”

在杨新杰带领下,村党支部依托红色资源,创新“党建+”模式,以纪念馆、村党群服务中心为核心,通过土地流转、民房入股等形式,打造“平民夜校”、老毛巾厂等21个项目。

“平民夜校”作为中共第一个农村支部的重要组成部分,承担起服务乡村全面振兴的重任。夜校常态化开展各类授课活动,讲师用朴实语言,围绕农民关心的问题,开展党的政策理论宣讲、道德讲堂、技能培训等活动,为乡村振兴注入新活力。

在红色精神感召下,年轻人纷纷回乡创业。“90后”返乡创业者弓秀佳,利用互联网平台推广安平丝网产品和红色旅游资源。当被问及回乡创业原因时,弓秀佳说:“我是土生土长的安平人,从小受台城特支故事影响,深受红色精神熏陶。现在家乡发展好,我想用所学为家乡作贡献,红色文化和丝网产业潜力大,只要创新,就能闯出一片天。”

油条、火烧、大锅菜……天刚初亮,台城村大街上的集市就热闹起来。村民弓洪伟、周艳夫妻俩早先在外地打工,听说村里发展势头好,就回来开了个小吃摊。开业半年多来,夫妻俩每天收入少则三四百元,多则七八百元,生意兴隆。

在乡村振兴大潮中,台城村党支部以党建为旗,引领农业与工业协同共进,绘就乡村发展新画卷。

农业上,党支部大胆探索特色种植。鼓励村民种植1000多亩油葵和油菜,每亩收益比传统作物多1000元。党员带头组建农业产业协会,为村民提供技术培训和农用工具机械,让特色种植成规模。村民赵广晕笑着说:“我家7亩地,每亩每年有1000多元租金,打零工一天还能挣100多元,看娃挣钱两不误,以前哪敢想啊!”

集体合作社的发展也为农业添彩。党支部推动土地流转,推广种植半夏等经济作物。这一模式优化了土地资源配置,提高了利用效率,让村民收入更稳。

丝网产业是台城村的招牌,约80%村民投身其中,200多家企业形成完整产业链。走进村民毕旭振的织网车间,机器轰鸣。他兴奋地说:“村党支部帮我联系渠道更新设备,现在接的都是外贸订单,如今年销售额超10万元。”

如今,台城村农业与工业协同共进,乡村振兴步伐稳健,村民生活愈发富足美满。这片土地孕育的红色精神,如春风化雨,滋养着安平人的心灵,激励着他们在新时代接续奋斗。

夜幕降临,纪念馆的灯光与村庄的点点灯火交相辉映。这光,映照着李大钊“铁肩担道义”的初心,辉映着弓仲韬“变卖家产闹革命”的赤诚,更照亮着新时代奋斗者“敢教日月换新天”的征程。

记者手记:从1923到2025,“两个第一”的故事在安平这片土地上不断续写。精神的力量,不在于时间的久远,而在于与时代的共鸣。当“敢为人先”变为产业创新的勇气,当“勇于奉献”化作乡村振兴的担当,这段跨越世纪的红色传奇,正在中华大地上书写新的篇章。在民族复兴的壮阔征程中,我们要赓续红色精神,使其在时代沃土上焕发新的生机,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供不竭动力。

广告

广告

广告

广告

广告

广告