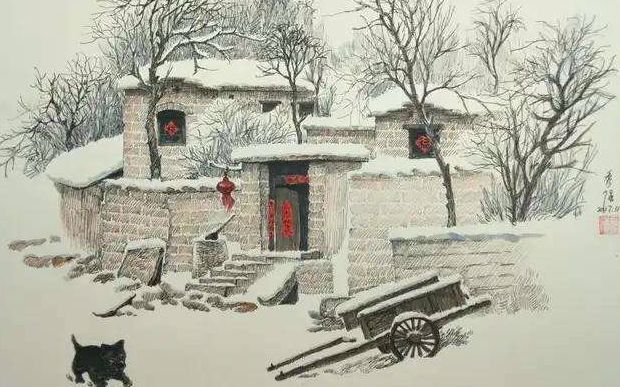

雪后的村庄是一幅画。

公社的小啦叭开始广播了。一曲《东方红》亢奋而温暖。广播员是天津知青,她用“津味的普通话”开始了早晨的播报:瑞雪纷飞梅花笑,东风浩荡战旗红。这是一个雪花飞舞的早晨……

我从被窝里一骨碌爬起来,拉开门栓,果然是一个银色的世界。院子里、墙头上,到处是雪。那棵土桃被雪花装扮得晶莹透亮,枝枝杈杈泛着银光。屋檐下,几只麻雀抖着翅膀,说三道四,是抱怨昨夜的风雪,还是担心早饭的艰难?

我拿起扫帚,扫出一条小路,来到胡同口。探头望望大街,像一条银龙,蜿蜒在村的中央。长街没有行人,房上却隐约传来说话声,勤快的人家开始清扫屋顶的积雪了。

上世纪七十年代,家家户户都是土房顶。雪后须及时清扫。我也急忙回到院里,和大人一起,搬梯子上房。雪后的早晨,天寒地冻,但空气清新,人们大口大口地呼吸着,每人的嘴里吐出团团哈气。各家的屋顶就是一个小舞台。人们一边大声地喊话,交流对雪的感慨,一边用木锨小心清理积雪。先清后扫,不留一点雪痕。

西邻的文爷是从不扫雪的。光棍一人,祖上留下的两间旧坯房,从未修缮过。我清扫完自家的房顶,来到他的窗前,敲敲他的窗棂说:“文爷,我帮你扫雪吧。”他似乎在梦中:“不用,我自己会扫,好弄。”这是一句空话,说完,依然回到梦中。天一放晴,雪变成水,从屋顶流到院里,漏到屋里。他自嘲地笑看流水,八十二个不在乎。

此时的炊烟最动人。银装素裹烘托着青色的、黄色的烟雾,在村庄的头顶翩翩起舞,清晰、浓厚、悠闲。这是五谷的升腾,是冬天的衣袖。舒卷之间,它轻抚了庄稼人的土墙农舍,轻抚了带雪的柳枝树梢,轻抚了人们的日子。带着希冀,悠然升天,到雪的故乡,去寻觅遥远的童话。

我忘不了那个取暖的煤火炉,它是家里的小太阳。用废旧的铁桶自制而成。炉罐置在桶的中央,炉罐和铁桶之间是满滹沱河底的红泥。炉底离地半尺,开一个风口,用几根铁棍做炉条,既简单又实用。早晨,先将地上的雪扫净,然后,把煤炉拎到屋外,用三块青砖支起来,几块乏煤垫底,玉米芯、小木柴做引火,点燃后,稍许,放入煤球,再用火罐拔烟。什么时候烟少了,炉内有了蓝火头,炉子就生着了。如果火头来得快,还可以在炉上炒一锅大白菜。日子虽艰苦,却温馨。

学校的炉子,是用红砖盘的那种“扫地风”,在教室迎门的角落里。每天早晨要生一次火,男生们两个人一组,轮流值日。烧的是“煤坯子”,即将煤面和成泥,滩在地上,划成若干个方块的那种。“引火”从值日生家里带去,也是用木柴、豆棍、玉米芯之类。一次,我和东坡值班,我们早早地起床,带上火柴和“引火”,踩着雪跑到学校,发现忘了带钥匙,又急急忙忙跑到老师家去取,来回耽搁了不少时间。很晚了才把炉子点燃,等大家到了学校,教室仍然烟雾缭绕,没办法上课,惹得老师一顿批评。

晨雪的趣味是丰富的。孩子们面对雪景惊奇、兴奋。打雪仗、堆雪人,天真烂漫;我们也喜欢跑到村外,在麦地里追赶那些散跑的小牲口。那欢蹦乱跳的牛犊马崽,是生产队的宠物,它们可以自由地奔跑,啃食麦苗,不受限制。我们把书包挂在树上,对小牲口围追堵截,将它们当做游戏的伙伴。有时累得满头大汗,鞋子让雪浸湿了……远远地听到上课的钟声,才喘着粗气,往学校赶。

大人有大人的乐趣。好玩的村民来到场院,扫出一块空地,洒上谷物,将筛子支起来,把绳子栓在支筛的木棍上,人藏在别处,待麻雀进入筛下啄食,刹那之间,迅速拽绳,鸟们发现上当时,早已落网;有人则善于利用雪天逮兔子、逮黄鼬。冬季,野兽为了寻食,从野外跑到村边,在柴草垛、闲房子里落脚。内行人能在雪上观察它们的踪迹。在其必经处布下铁枷子。狐兔再狡猾也斗不过好猎手。

记得上作文课,老师曾经以《下雪了》为题,让我们尽情抒发各自的感慨。检查作业发现,孩子的世界除了雪后的“玩味”,也写到了瑞雪丰年,写到了爷爷捋着胡子笑,写到了给军烈属和孤寡老人扫院子,写到了《草原英雄小姐妹》,写到了解放军爬冰卧雪保卫边疆,写到了老人家的“北国风光,千里冰封,万里雪飘……”

——雪后的村庄连着远方。

当年的雪,似乎来得格外勤,也常常来得悄无声息。晚上还是繁星点点,第二天就雪压枝头了。因此,早晨的雪往往给人惊艳,令人感叹。以其自然的风景,氤氲和延续着村庄的故事……

作者:刘善民 编辑:李耀荣

广告

广告

广告

广告

广告

广告